クールベって

写実主義(レアリスム)を標榜したクールベは、荒々しい嵐の場面を繰り返し描きました。

渦巻く波、吹きすさぶ風。クールベはいかにして嵐を描いたのでしょうか。

図2《画家のアトリエ》

右には友人、同僚、美術愛好家、左には現実の世界の人々が描かれている。中心には風景画を描くクールベ自身の姿。現代の英雄的な芸術家像として描かれたのか。

図3《オルナンの埋葬》

葬儀のために集まった故郷のオルナンの約60人の住民が、ほぼ等身大で描かれている。厳粛な雰囲気は宗教画にも通じる。

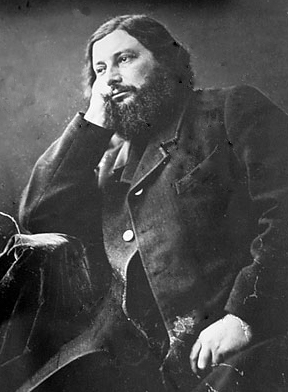

ギュスターヴ・クールベは、19世紀フランスの最も革新的な画家のひとりです。※ を得るなど一定の評価を受けましたが、1851年にサロンに出品した《オルナンの埋葬》は、スキャンダルを呼びました。本来歴史画に与えられる大画面に、名もないオルナンの村民の葬儀場面を描くことは、当時としては許容されなかったのです。1855年の第1回パリ万国博覧会でも今日では画家の代表作として知られる《画家のアトリエ》と《オルナンの埋葬》の大作2点は出品を許されず、博覧会場のすぐ近くで個展を開催。同個展のカタログ序文はのちに「レアリスム宣言」と呼ばれます。1871年ヴァンドーム広場の円柱を引き倒した件で投獄され、1873年スイスに亡命し、失意のうちに客死します。

※2等賞

年譜

1819年 6月10日オルナンに生まれる。

1831年 オルナンの小神学校で学ぶ。

1837年 ブザンソンの寄宿学校に入る。

1839年 おそらく法律を学ぶためにパリへ出るが、芸術家になることを志す。

1840年 ルーヴル美術館で独学するほか、画塾アカデミー・シュイスでモデルの習作に努める。

1844年 《黒い犬を連れた自画像》初めてサロンに入選する。

1845年 サロンに5点出品し、《ギタレロ》のみ入選。

1846年 8作品をサロンに提出するが、自画像1点のみ入選。

1847年 サロンに3作品を提出するが、すべて落選。

1849年 7点がサロンに入選。《オルナンの食休み》が2等賞のメダルを獲得し、国家買上げとなる。

1851年 サロンに《石割り》ほか9点を出品。

1852年 《村の娘たち》《キュエノーの肖像》ドゥー県の風景画がサロンに入選。

1853年 《浴女たち》《闘技者たち》《眠る糸紡ぎ女》をサロンに出品。

1854年 初めて海景画を制作。オルナンに戻る。

1855年 13点の作品を万国博覧会に提出するが《オルナンの埋葬》と《画家のアトリエ》は展示を拒否

「レアリスム」と題した個展を開く。

1859年 パリに戻り、狩猟画や風景画を描く。

1861年 サロンに4点出品。レジオン・ドヌール勲章候補に挙がるも受賞は逃す。

1865年 海景画を描く。

1866年 海景画を描く。この頃から絵の買い手が多数現れる。

1867年 パリ万国博覧会に9点出品。同会場近くで第2回個展を開催。

1868年 風景画、動物のいる雪景画、海の風景画を描く。

1870年 レジオン・ドヌール勲章の授章を拒否。

美術委員会の議長として、普仏戦争の間、美術品保護にあたる。

1871年 パリ・コミューンのメンバーに選ばれる。

ヴァンドーム広場の円柱引き倒しに立ち会い、投獄される。

1872年 クールベの刑期が終わる。オルナンに帰郷。

この頃、クールベへの注文が殺到。

1873年 クールベの財産に差し押さえ命令が下る。

7月23日、スイスに亡命する。

1874年 ヴァンドーム広場の円柱に対し、弁償判決が下る。

スイスの風景を数多く制作し、肖像画を数点描く。

1877年 かねてから病状が悪化し入院。12月31日に死去。

年譜

年代順の紹介

1841年

22歳

初めての海

スイスとの国境に近い山村、オルナンで生まれたクールベにとって、海は未知のものでした。1841年、22歳にしてクールベは初めて海を目にし、その感動を書き残しています。

1854年

35歳

最初の海景

《パラヴァスの海辺》は南仏のモンペリエを訪れた際に描かれた作品。海に向かって手を振る人物のシルエットが小さく描かれるのみで、海岸、海、空の3つの要素に集約されています。最初に描いたのは、水平線を成す色面で構成される、穏やかな海でした。

1859年

40歳

海の風景へ

夏の間、ル・アーヴルやノルマンディーの各地で過ごしました。

1865年

46歳

トゥルーヴィルに滞在

9月から3か月に渡り、トゥルーヴィルに滞在して海景画を描きました。(図5・6)

図5 ギュスターヴ・クールベ《嵐の海》

図6 ギュスターヴ・クールベ《嵐》

1860年代に入って1850年代に描いた海とは一転、うごめく波、荒れる海を描きました。

共に、遠くに帆船が浮かびますが、人間よりも嵐という現象そのものを描いています。

1866年

47歳

ドーヴィルに滞在

9月中旬から約1か月間、ドーヴィルに滞在。ブーダンやモネとともに戸外制作に取り組み、海景画を描きました。

1869年

50歳

エトルタに滞在

8月から数か月間、エトルタに滞在し、50点以上の海景画を描きます。

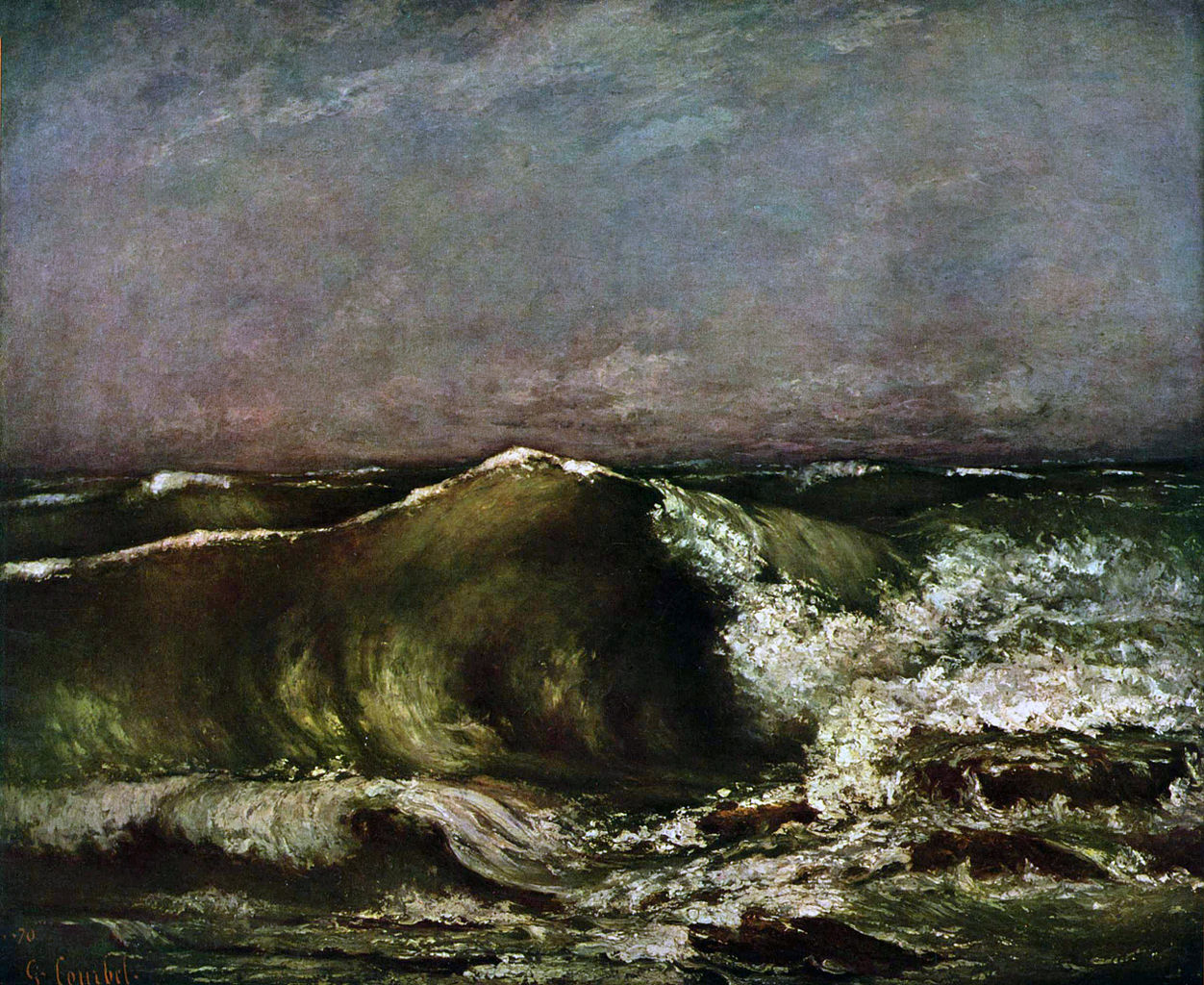

図7 ギュスターヴ・クールベ《波》

《嵐の海》《嵐》の2点と比較して、水平線を高く上げ、荒れる海面により肉薄しているように見えます。

1870年

51歳

サロンで発表

1870年のサロンでは《嵐の後のエトルタの断崖》と共に《嵐の海(波)》(図7)を出品しました。

図8 ギュスターヴ・クールベ《波》

繰り返し描いた、波

嵐という主題

嵐という主題自体、クールベが描いたまったく新しい主題ではありませんでした。旧約聖書の「ノアの方舟」に見られるように、大洪水は古くは堕落した人間への神の怒りを表しました。ホメロスの『オデュッセイア』でも、嵐は海神ポセイドンの怒りを買った主人公を罰する超自然的な力として描かれました。クールベは、神秘に包まれた力を持った嵐という現象を、こうした物語から切り離して、自然そのものを描きました。画題としての嵐は、クールベに先んじる時代のロマン主義者たちがこぞって描いたものでもありました。ロマン主義とは、調和や秩序を重んじる理性よりは個人の感情を、有限なものを超越する無限なものの力を尊ぶ芸術思潮であり、嵐、大雨、雷など、自然の脅威が盛んに描かれましたが、彼らがまず描こうとしたのは、自然を前に無力な人間とその感情という、人間への関心だったとも言えます。

巨大なもの、恐ろしいものに対峙した時の人間の感情を「崇高」と言いました。

クールベの先駆者?

ロマン主義者たちの心を捉えた、打ち付ける風、雷や雨、砕ける波、荒れ狂う海の表象には、19世紀中頃になると、新たな展開が見られるようになります。

海軍、すなわち国家の威信を称揚するような、海景画を手掛けたテオドール・ギュダンという画家は、公的な海景画とは異なる純粋な風景画を描きました。嵐そのものの驚異的な側面に着目して、その海のただなかへと鑑賞者を誘うような、偉大でドラマチックな海を描きました

また、ロマン主義を代表する大画家のドラクロワと生涯にわたる親交を結びながら、ロマン主義的風景を刷新したポール・ユエは、クールベより16歳年長で、迫力ある嵐の場面を得意とし、海に接近し、岩礁で打ち砕かれる波濤を注意深く観察しました。

いずれも、自然と戦うドラマをなす人間の姿はない、クールベの先駆とも言える荒れる海を描いていますが、あるがままの姿というよりは、巨大で偉大な力をもつ崇高な対象として描き、やはりロマン主義者たちの感性がベースにあったと見ることができるでしょう。

社会の変化

19世紀中頃のフランスでは、産業革命の進展に伴い、資本主義社会の形成が進み、貴族階級からブルジョワへと権力が移行しました。美術作品の享受者となったブルジョワは、難解な知識や教養を要求される歴史画や神話画よりも、より身近な自然の風景を好み、さらに都市化が進み自然から隔絶していった郷愁も相まって、風景画が隆盛しました。

鉄道網の発達が海への近代的な感性を生み出しました。フランスでは1830年代から鉄道事業が始まり、ナポレオン三世統治下の1850年代には鉄道建設ブームが起きました。南西部、次いでノルマンディー北部へと開発は進み、トゥルーヴィルとドーヴィルへは1863年に鉄道駅が完成しました。

・貴族階級の治療目的の場 ・畏怖の念を感じさせる一歩距離を置いた対象

⇒

・ブルジョワたちの社交場や庶民たちの娯楽や保養の場 ・日常生活やレジャーなど身近な対象

技術革新の中で

●18世紀から19世紀にかけて、航海術の改良で、新しい航路の開発が進み、未知から既知へと海への意識の持ち方が変化していました。

●自然科学−気象学、海洋生物学、海洋学等−が飛躍的に発達し、世界の知覚の仕方が変化。嵐は客観的な研究対象になり、神秘に包まれたものから予想ができるものへと変貌していきます。

写真術の誕生

目に見えるものをそのままに映し、留めたい。それは古来より人類がずっと夢見、試みてきたことと言えるでしょう。19世紀には、この探求が、ようやく技術的に現実のものとなります。写真術の誕生です。

砕ける波頭の一瞬を捉えたクールベの印象的な波の表現は、写真家ル・グレイの《海景》との類似が指摘されています。ル・グレイは動態撮影の困難な時代に、雲間から射す光と雲のドラマチックな明暗のコントラスト、白くしぶきを上げ、崩れる波の一瞬を表現しました。

図9 ギュスターヴ・ル・グレイ《海景》

こんな見方も?

波と言えば、葛飾北斎。クールベの30年前に先んじて制作されました。1867年にパリで開催された万国博覧会で紹介され「ジャポニスム」ブームを生んだ浮世絵を、クールベは見た可能性が高いとする研究もあります。

図10 葛飾北斎《神奈川沖浪裏(富嶽三十六景より)》

「私に写実主義者(レアリスト)という肩書が課せられた。それは、1830年の人にロマン主義者という肩書が課せられたのと同様にしてである。肩書というものが物事の正しい観念を伝えたことなど、いかなる時代にもなかった。もしそういうことでなかったなら、作品は無用なものになってしまうだろう。

このような呼称は意味がなく、よく理解することを強いられていないと望むべきだが、その正しさがいかほどか議論はせずに、ただ誤解を断ち切るために、数語を展開するにとどめたいと思う。

私は、いかなる制度の精神にも属さずに、先入観も持たずに、過去の人々の芸術と、現代の人々の芸術を研究してきた。過去の芸術を模倣したくもなかったし、現代の芸術を丸写しにしたくもなかった。私の考えは、また、芸術のための芸術とやらの目的に到達しようということでもなかった。違う!私はただ、伝統の完全な知識の中から、私固有の個性について、論理に基づいた、独立した感情を汲み取りたいだけなのだ。

為せるために知る,これが私の考えだ。私の時代の風俗、観念、外観を、私自身の評価にしたがって伝える人であること、つまり、生きた芸術を作ること、これが私の目的である。」

1855年の展覧会に際して刊行されたカタログの序文。今日では「レアリスム宣言」と呼ばれている。 訳:松田直子

視点

クールベの目指すものは過去の芸術からまったく切り離したものではなかった。

クールベにとってのレアリスムと嵐

北フランスの海の風景に出会ったクールベは、物語の舞台として飼い馴らされたのではない、あるがままの自然の姿、すなわち「生きた」姿を嵐の風景に見たのではないでしょうか。主題による束縛、すなわち支配という抑圧から解放された自然そのもののエネルギーこそ、クールベにとってのレアリスムに合致するものがあったのかもしれません。写真術が誕生し、絵画の存在意義そのものも問われる激動の時代、絵の具の物質性を残した独特の生々しさは、クールベが提示する新たなリアルの形でもあったでしょう。近代化が進み社会構造が変化し、技術革新により自然への感受性も一変した時代にあって、嵐の表象は、クールベが追求したレアリスムの一側面を見せ、今日でも新鮮な息遣いが感じられます。

狩猟画 〜雪の中の小鹿

1850年代後半から1860年代にかけて、クールベにとって「狩猟画」は重要なテーマとなりました。画家自身狩猟を好み、故郷のフランシュ=コンテ地方に帰郷した際やドイツに滞在した際に狩りに参加したエピソードも伝えられています。獲物が仕留められる臨場感溢れる作品や、本作品のように、雪景色の中に鹿がたたずむ作品も数点描いています。狩猟画には長い伝統がありますが、クールベの描く動物たちは、実体験に基づく写実性や、人間に飼い馴らされることのない野性味への関心があり、自然がもつ生命力が表されています。

図11 ギュスターヴ・クールベ《雪の中の小鹿》

女性と眠り 〜眠る人

本作品は「レアリスム宣言」の前の1853年の作です。同年には、サロンに《浴女たち》を出品し、理想化とはほど遠い、肉付きのよく脂肪のたるんだ背中の女性を描き、物議をかもしました。クールベにとって、均整の取れた美ではなく、あるがままの姿こそ重要でした。本作品では、一切の現実のわずらわしさから解放され、ひと時の休息に身を任せている女性が描かれています。画家に対してポーズを取る作られた像ではなく、眠りに落ち、無意識で自然体な姿は、クールベのレアリスムに合致するものであり、以降も《セーヌ河畔のお嬢さんたち》や《眠り》など眠る女性を描いています。

図12 ギュスターヴ・クールベ《眠る人》

画像出典

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/

山梨県立美術館

ふくやま美術館

千葉県立美術館

主要参考文献

・Fernier, Robert. La vie et l’œuvre de Gustave Courbet : Catalogue raisonné, 2 vols, Genève, Daniel Wildenstein, 1977-1978.Correspondance de Courbet, Paris, Flammarion, 1996.Vague 1 : Autour des 《Paysages de Mer》 de Gustave Courbet, Le Havre, musée Malraux, 2004.Gustave Courbet: Paysage de mer, le Musée d’art modern Richard Anacreon et le Musée d’art et d’histoire de Grandville, 2019.Tempêtes et naufrages. De Vernet à Courbet, Musée de la vie Romantique, 2021.Gustave Courbet, Paris, Galeries nationales du grand palais ; New York, The Metropolitan Museum of Art ; Montpelier, musée Fabre, 2008.