柏市花前2-2遺跡

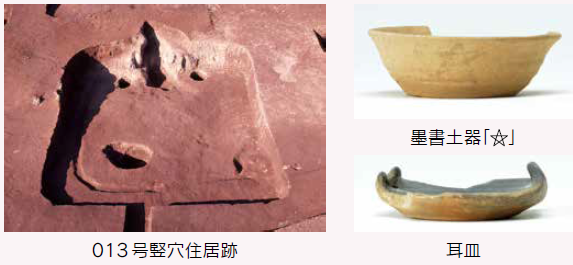

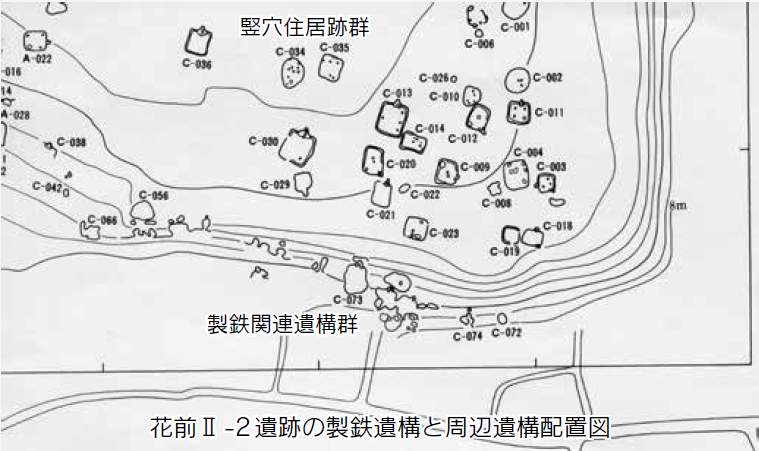

本遺跡では、奈良・平安時代の竪穴住居跡が22軒調査されていますが、最も注目されるのは、斜面部で見つかった9基の製鉄関連遺構です。その内訳は、製錬炉6基、精錬炉3基となっています。多くの鋳型も出土しており、鉄素材から鉄器製作まで一貫した生産を行った最先端のハイテク工場だったと考えられます。

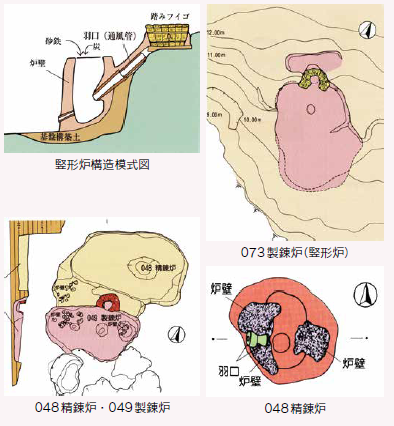

製鉄は、大きく製錬と鍛冶・鋳造に分けられます。製錬は、原料の砂鉄や鉄鉱石を木炭と一緒に溶解し、不純物を取り除く工程です。これには製錬炉が用いられ、その形からユニットバスのような長方形箱型炉と円筒状の半地下式の竪型炉に分けられます。花前2-2遺跡は、竪型炉のタイプです。従来の研究では、箱型は竪型より早い時期に登場するとされていますが、千葉県では両者が混在して発展していったようです。

一方、製錬炉でできた鉄塊からさらに成分を調整し、加工可能な鉄をつくる工程を精錬と呼びます。精錬炉で生成される不純物は炉の底にたまります。これを椀型滓と呼んでいます。

花前1遺跡や本遺跡で共通して出土する墨書土器「☆」は、呪符に用いられる独特の符号です。五芒星と呼ばれ、陰陽道や修験道では「五行」、すなわち「木・火・土・金・水」を象徴するものと言われています。また、「●」も他の遺跡ではあまり見られない記号です。

本県で最も多く出土している朱書の記号も通常の墨書とは異なった性格が考えられます。これらも呪符の記号と思われ、高度な技術を伴う鉄器づくりの安全などを祈願して書かれ、何らかの呪術的な祭祀に用いられたものと考えられます。