|

|

|

[呉服屋] [染物屋] [紋章上絵師] [仕立屋] [裁縫教育] [衣・食・住・技トップページへ] [房総のむらトップページへ] [千葉の県立博物館デジタルミュージアム目次へ] |

||

| 呉服屋 | |

| 延宝元年(1673年)に江戸の越後屋呉服店が始めた、正札、現金掛け値なしの商法が評判となり、この商法が各方面に広まりました。 地方の町場にも呉服屋、太物屋、古着屋などがありました。呉服屋は、専属の仕立屋、紋屋をかかえ、客の注文に応じていました。 |

|

|

|

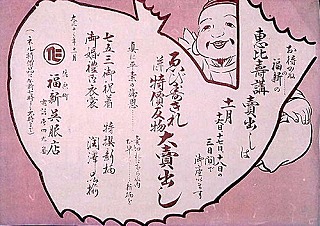

| 呉服屋の店先 大正時代 千葉県佐原市 |

えびす講の大売り出し 大正時代 千葉県佐原市 |

| 呉服屋から百貨店に発展した大店です。 | 呉服屋では、11月20日のえびす講の日に大売り出しをしました。えびす布(ぎれ)とよばれる端切れや山のように積まれた足袋などの特価品を買い求める人でにぎわいました。 |

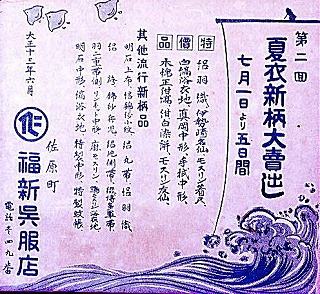

えびす講売り出し広告 大正13年(1924) 千葉県佐原市 |

夏衣新柄大売り出し広告 大正13年(1924) 千葉県佐原市 |

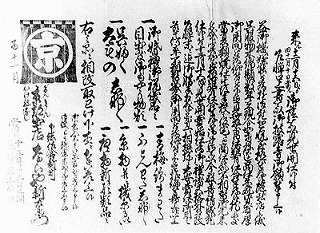

佐倉店店開き引き札 明治19年(1886) 千葉県佐倉市 |

| 呉服屋の広告や引き札は季節の変わり目やえびす講、新店舗の開店などの売り出しの際に作られました。 |

||

|

|

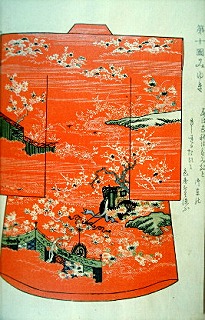

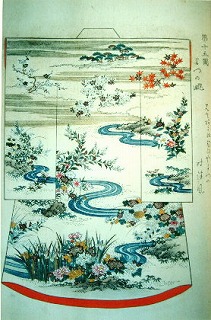

染め見本帳 明治期 千葉県佐原市 (千葉県立大利根博物館蔵) 客はこの見本帳を見て、着物の注文をしました。 |

| ページトップへ |

| 染物屋 | ||||

| 布染め、糸染めを行う染物屋が各地にあり、様々な染めを行っていました。 千葉県内にある染物屋の多くは藍甕(あいがめ)を持ち、布に型紙を置き、糊で防染する型染めや糸染めを客の求めに応じて行っていました。 |

|

|||

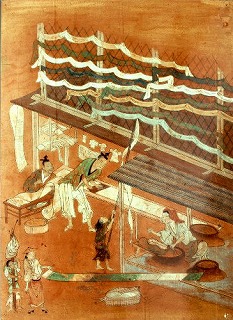

| 染屋の仕事風景(職人尽絵) 室町〜江戸時代(国立歴史民俗博物館蔵) 烏帽子をかぶった職人が、型板に貼った布に型紙を用い糊を置いています。周りには染め上がりの布や伸子(しんし)を打った布が見えます。 |

||||

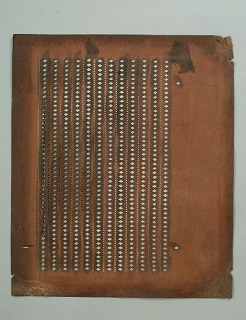

型を使って布に模様を染めることを型染めといいます。わが国では、室町時代頃には型紙を用い、糊で防染する方法が行われていたとされています。型紙には、水に濡れても丈夫な渋紙が使われます。型染めの工程は分業で、型紙を彫る職人、糊を置き染色する職人などがそれぞれの仕事についていました。 |

糊作り 米ぬかともち粉に石灰や塩、水を加えて練り、蒸してさらに練ります。 |

型付け(糊置き) 長板に貼った生地の上に、水につけた型紙をのせ、その上からヘラで糊を置きます。 |

||

豆汁引き 糊が乾いたら、晴天の日に豆汁(ごじる)を刷毛でひきます。糊を固め、染料を定着させてにじまないようにするためです。 |

色差し 顔料や染料で部分に色を染める方法です。摺込刷毛を布の表面に直角に立てるようにし、繊維の間に色を差していきます。 |

|||

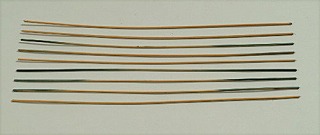

藍がめで染める 豆汁引きをしてからから数日枯らしておいた布は、耳の部分に伸子(しんし)を打ち、濃い藍で染めます。 |

水元 染めておいてから数日おいた布を一晩水につけておき、糊をふやかします。布の耳を持って斜めに引っ張り、流水で糊を洗い落とします。 |

|||

|

|

|

| 万祝(マイワイ) 千葉県鴨川市 大漁祝いに網元から漁夫へ配られました。江戸時代後期から昭和20年代まで、房総の漁村で行われ、伊豆や三陸にも伝わりました。 |

印ばんてん 千葉県佐倉市 職人が大店(おおだな)から配られたもので、冠婚葬祭のとき着ました。 |

のれん 房総のむら 紙の店 |

|

|

|

|

| 大紋 渋紙に模様を彫った型紙は模様の大きさにより小紋型、中形、大紋に分けられます。 |

|||

|

|

|

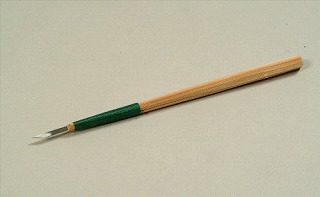

|

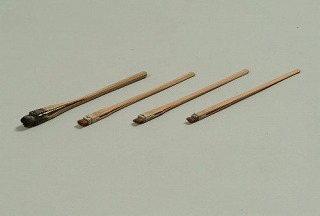

| 刀 直線や曲線を彫る刀は、刃先がそいだようにとがっています。微妙な角度を研ぐには数年間の修行が必要といわれます。 |

出刃ベラ |

駒ベラ | |

| 型付けに用いるヘラは、木製の駒ベラ、出刃ベラの他に竹製のヘラがあり、模様や型紙の大小で使い分けます。 | |||

|

|

|

|

| 伸子(しんし) 細く割いた竹の両端に針を植えたもので、竹の弾力を利用して、布の幅を張るための道具です。 |

地貼木 敷き糊を引いた長板に霧を吹き、布を貼って、地貼り木で押さえて貼り付けます。 |

摺込刷毛 色差しの際に用います。色を差す面の大きさによって刷毛を使い分けます。 |

|

| ページトップへ | |||

| 紋章上絵師 | |

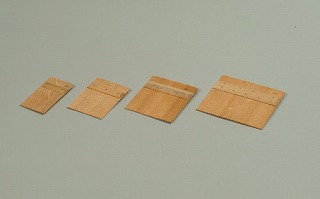

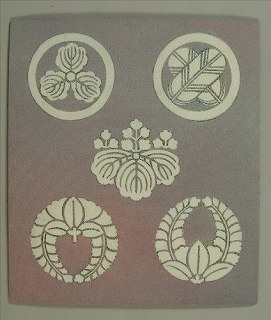

| 着物に家紋を入れる職人を紋章上絵師といいます。紋屋とも呼ばれ、呉服や、染物屋から注文を受けていました。 紋を染め抜いた「書紋」、「抜紋」と紋を刺繍した「縫い紋」の2種類があります。 |

|

|

|

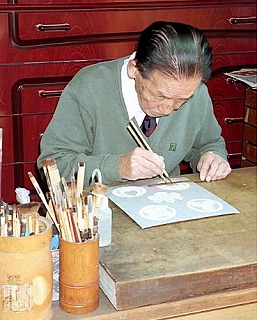

| 紋章上絵作業風景 千葉県千葉市 ブツマワシと呼ばれる、竹製のコンパスで、紋の縁を書いています。定規さしや定規棒、数種類の筆や刷毛を使って紋を描きます。 |

抜紋 布に型紙をおき、ぬき剤を混ぜた糊をおき、蒸気で蒸します。水で糊を落とし、墨で輪郭(りんかく)を書きます。 |

|

|

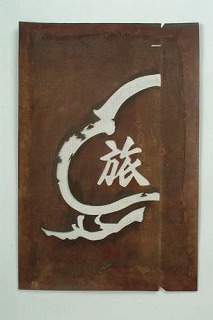

| 型紙「抜紋用(ぬきもんよう)」 和紙に柿渋と油を塗った、渋油紙(しぶあぶらがみ)を刀で彫って作ります。 |

ページトップへ |

| 仕立屋 | |

| 和裁の仕立てを行う仕立屋は、職人の手仕事として受け継がれてきました。 呉服屋、染物屋のほか個人客から注文を受けて、反物を着物に仕立てます。 女性の多くが裁縫が出来た時代では、非常に高度な技術が要求されました。 |

|

糸 |

|

|

糸巻き |

|

| 針(木綿用) 用途に応じて、針も使いわけをします。絹用、木綿用、くけ用など様々な種類があります。 |

|

|

| ヘラ 布地に力を入れて押しつけ、縫う時の目印をつけます。牛の角でできています。 |

||

|

|

|

| ラシャ切りばさみ 明治時代になり、洋裁の導入にともない切る力が強く、能率的なラシャばさみが登場しました。 |

握りばさみ 原形は古代エジプト・ギリシャのU字状握りばさみです。衿肩等を裁つ時、糸を切る時、その他雑用に使われました。 |

裁ち包丁 現在では布を裁つのにラシャ鋏を使用しますが、江戸時代〜明治時代には裁ち包丁を使用していました。 |

| ページトップへ | ||

| 裁縫教育 | ||

| 裁縫は女性のたしなみと考えられていました。若い女性たちはお針の師匠のもとに通って技術をみがきました。上達を祈願して絵馬を奉納し、針供養なども行いました。 明治時代以降は裁縫学校もでき、裁縫だけでなく行儀作法なども教えました。 |

|

|

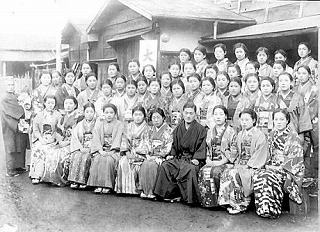

| 裁縫仲間 昭和20年代 千葉県佐原市 秋から冬の農閑期(のうかんき)に、町場の裁縫所(さいほうじょ)には多くの女性が集まりました。一緒に学んだ仲間は、その後も親しく付き合いました。 |

||

|

|

|

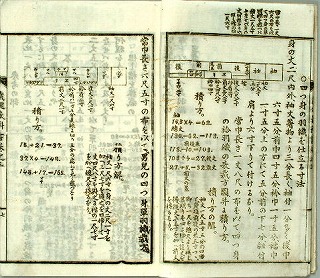

| 裁縫教科書(渡邊辰五郎編) 明治40年 明治10年代には裁縫が小学校の教科書に取り入れられるようになりました。これと前後して江戸時代以来の往来物にかわり、裁縫の教科書が作られるようになりました。 |

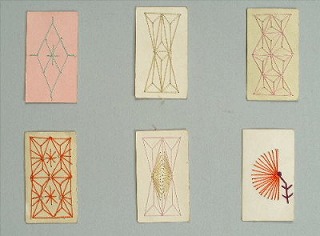

ひな形の絵馬 昭和25年 茨城県行方郡麻生町新宮地区 (淡島神社蔵) 裁縫の上達を祈願して、裁縫所で作ったひな形を絵馬にして奉納しました。 |

|

| ひな形 実物の約1/3の大きさのひな形を作るという裁縫の学習方法は、明治初めに千葉県出身の渡邊辰五郎によって考案され、東京裁縫女学校などの裁縫学校で実践されました。 |

|||||

ひな形(本裁本比翼) |

ひな形(一つ身本重) |

ひな形(女袴) |

|||

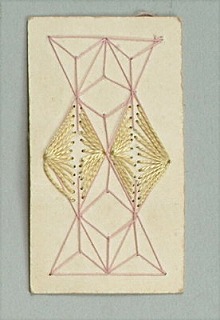

おさいくもの 着物の余り布を使い、色合わせをして、立体的につき合わせて袋物を作ります。古くから女性たちの間で作られてきました。 |

ひな形(小児前掛け) |

ひな形(蚊帳) |

|||

ひな形(つま部分縫い) |

ひな形(本裁被布) |

ひな形(まちなし女袴) |

|||

|

|

||||

| ひな形(付けひも縫い取り見本) | |||||

| ページトップへ | |||||

| 房総のむらトップページへ | 千葉の県立博物館デジタルミュージアム目次へ | 衣・食・住・技トップページへ |