|

江戸幕府が開かれると、房総の産業は江戸の繁栄と一体となり、

江戸に住む人々を支える台所として重要な役割を果たしてきました。

房総の主な産物と菓子(江戸時代から明治・大正期) |

|

醤油、酒、みりんと房総では醸造が盛んです。特に醤油は現在も全国一の生産量を誇ります。もともと醤油製造技術は数々の漁法とともに、関西からもたらされましたが、関東人の嗜好にあわせた濃口醤油を創り出すことによって関西からの下り醤油を駆逐し、江戸市場を独占しました。 |

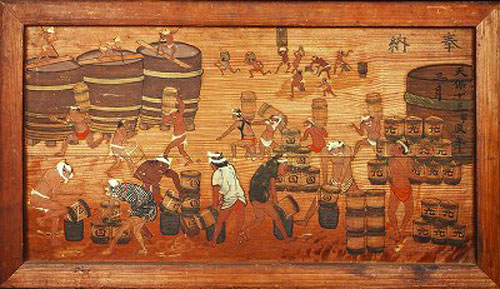

「醤油醸造絵馬」

天保15(1844)年に野田の愛宕神社に奉納された絵馬。

醤油醸造蔵で働く様子が描かれます。

褌に紅白があるのはなぜでしょうか。 |

|

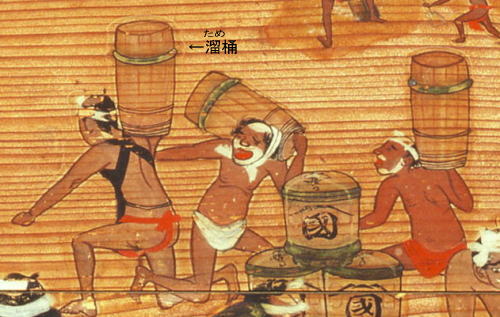

麹蓋から麹をあける人。それを麹樽に入れて運搬する人。 |

|

溜桶で運ぶのは仕込みの塩水でしょうか、できあがった醤油でしょうか。 |

|

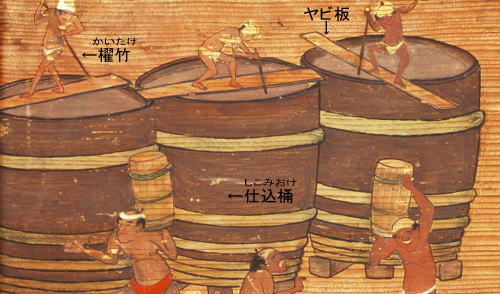

仕込桶の諸味を櫂入れする人。 |

|

醤油を詰めた樽に縄をかけます。 |

|

江戸時代初期、商品作物栽培のために肥料の需要が急増し、

新たな漁場の開拓に迫られた関西漁民が、季節的に出漁したことにより、

房総に先進的な漁法がもたらされ、急速な発展をとげました。

「安房国魚登網之図」(大日本物産図会)

サンマ網漁

「百間余の網を東西へひき網中へ入を見て船へ引上げ・・・塩なして東京へ出す」 |

|

サンマ、サバ、アジ、タイ、カジキ、カツオ、カレイ、イカ、エビ、タコ・・

好漁場が多く魚種が豊富な房州からは、

たくさんの魚が日本橋の魚市場へ運ばれました。 |

|

「上総国鰛漁之図」(『大日本物産図会』)

イワシ地引き網漁

「其網を曳もの凡二百余人・・大漁ときは皆干鰛となし或は油を絞り魚油とす」 |

|

干鰯は、江戸や浦賀の干鰯問屋を経由して全国各地に運ばれ、

綿や藍などの貴重な肥料となりました。

(『大日本物産図会』は千葉県立安房博物館蔵) |

当時の交通事情では、生鮮野菜を運ぶには江戸は遠く、

サツマイモ、カボチャ、など日持ちのする野菜や

スイカ、ナシ、ビワなどの果実の産地として知られました。

明治以降はラッカセイや茶の生産が盛んになりました。

安房では、乳牛の飼育が行われて東京の搾乳業者に運ばれ、

鉄道の開通とともに生乳の生産に推移しました。 |

菓子か薬、というのが昔の旅の土産物でした。

土産の菓子の条件は、日持ちがして持ち運びできることで、

古くからの歴史ある菓子には、せんべいや羊羹が多くみられます。

銚子から海岸沿いに南下する街道の宿場町であった八日市場。

佐原や佐倉など北総の主要なマチと、九十九里方面との結節点でもありました。

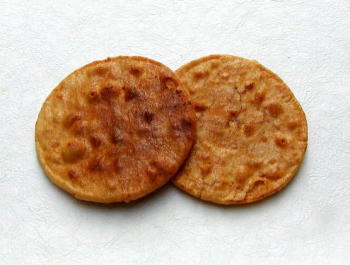

「落花煎餅」は明治初期から九十九里の砂地畑で栽培が広まった落花生の、

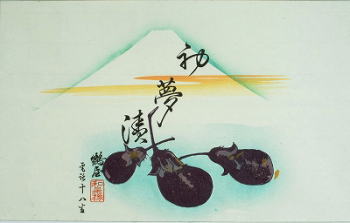

「初夢漬」は同じく砂地畑でとれる秋茄子の風味を生かした銘菓として

知られています。

|

|

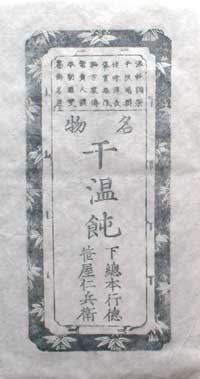

落花煎餅

落花生の風味が香り立つ

煎餅です。 |

|

| |

落花生を砕く臼 |

金型に彫られた柄 |

火床に金型を10丁並べて焼きます。

「テラシ」と呼ぶ仕事です。 |

|

|

|

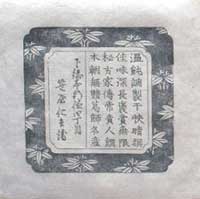

初夢漬

「一富士・二鷹・三なすび」

砂糖を雪に見立てています。 |

|

濃度の違う砂糖蜜で煮ること8回。

写真のように蜜につけて保存しておき、

注文に応じて砂糖をまぶし、仕上げます。 |

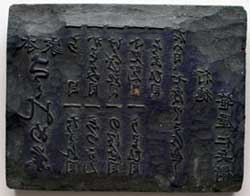

8色刷の掛け紙 木版が現存しています。 |

|

|

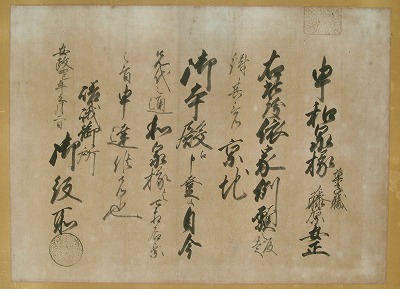

安政四年、「つるや鶴泉堂」は嵯峨御所から

「和泉掾」の称号と鶴の家紋を賜りました。

「坂本総本店」とともに歴史ある菓子店です。 |

|

多くの参詣客を集めた新勝寺門前。

明治15年ころ、永楽堂菓子店が新勝寺で出される精進料理の栗羹からヒントを得て、作りはじめたことに始まります。

一時は十数軒のようかん屋が軒を並べ、売り上げを競いました。

|

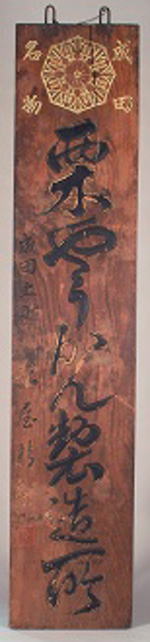

| 羊羹 |

看板 |

|

|

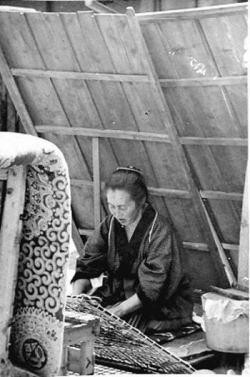

| 創業当時・茅葺きの米屋本店 |

|

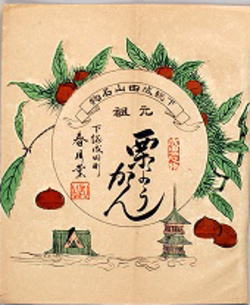

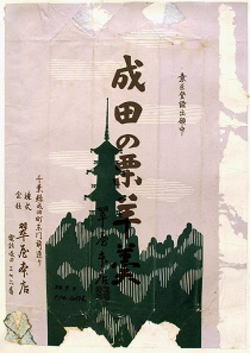

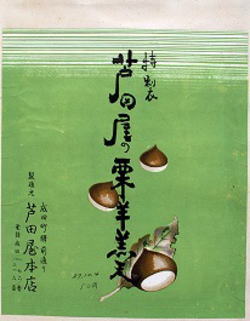

| 掛け紙のいろいろ |

春月堂

「栗ようかん」 |

翠屋本店

「成田の栗羊羹」 |

柳屋本店

「柳屋の栗羊羹」 |

|

|

|

芦田屋本店

「芦田屋の栗羊羹」 |

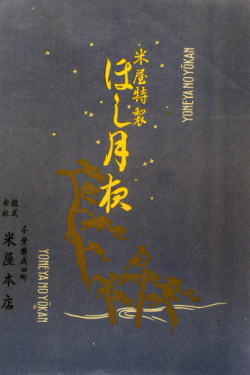

米屋

「栗ようかん」 |

米屋本店

「ほし月夜」 |

|

|

|

|

| (羊羹関係資料は成田羊羹資料館蔵) |

木下茶船の発着点として、江戸時代に多くの旅人が立ち寄った木下河岸でしたが、

明治34年に国鉄成田線が開通し、河岸の堤防の改修工事が進むと、

河岸にあった家は駅前に新しくできた通りへ移り、

内職としてせんべいを商う家が多くなりました。

木下のほか、野田や小見川 も古くからのせんべいの産地です。 |

|

|

|

木下せんべい |

|

木下駅前に新しくできた通り |

戸板を立て、煎餅生地を干す |

|

|

|

現在の煎餅作り

天日で生地をかわかす。 |

炭火で焼く。 |

|

|

日蓮誕生のとき鯛が集まり、波間を跳ねて祝ったという「鯛ノ浦」にちなみ、

大正年間に作られるようになりました。 |

| 鯛せんべい |

|

銅のカタに生地を流し、大谷石の釜 で焼きます。 |

木型に並べて乾かします。 |

|

|