|

|

|

|

| �m�̎�d���n �m�|�̎�d���n �m�S�̎�d���n �m�y�Ɖ̎�d���n �m���̎�d���n �m�߁E�H�E�Z�E�Z�g�b�v�y�[�W���n �m�[���̂ނ�g�b�v�y�[�W���n �m��t�̌��������كf�W�^���~���[�W�A���ڎ����n |

||

| �@�@�B�͂�����ȑO�A���͐l�̎�Ŏ��肳��Ă��܂����B���̂悤�ȎЉ�ł́A���i�̎s��������A

���i���l�����Y�ҁA�̔��҂�m���Ă��邱�Ƃ����������ƍl�����܂��B�����ł́A���i�����l�̒l�i�A�i���ɂ��Ă̐������ځA�E�l�֓`��������Ƃł��傤�B���̗v���ɓ������邩�ǂ����ŏ��i�̔̔����ɉe�����o��̂ł��B�܂�A�E�l�͏�ɁA���i���������A�i���㏸�ւ̓w�͂ƌڋq�̑��l�ȗv���ɉ�������Z�p���p�͂��K�v�Ƃ���Ă����̂ł��B �@�܂��A�Z�p���K�v�Ƃ����_�Ƃ��āA�A�|�A���A�S�A�y�Ȃǂ̍ޗ����ώ��łȂ����Ƃ��������܂��B�ޗ����ώ��ł���A�������@�œ���������邱�Ƃ��ł��܂��B�������A�ώ��łȂ��ޗ����瓯���i���̕������ꍇ�́A�ޗ��̑I�ʁA�����A���H�̎d���ȂǗl�X�ȋZ�p���K�v�ƂȂ��Ă���̂ł��B �@����ɁA�E�l�������ׂ̖����o���ɂ́A�����̖��ʂ��o���Ȃ��A�ŏ����̌����g�p�ŏ��i������������A��������A�����Ԏg�p�ɑς�������@�Ő��Y���s���A�i���̍������̂��A�������Y����Z�p�A������l�Ă���Ȃǂ́A���ޗ��A����ɂ��Ă̒m���A�H�v�����邱�Ƃ��K�v�������̂ł��B |

||

|

|

||

|

|

| ���傤�ȂŖ��͂� | �w�Ńz�]�� |

|

|

| ���G�Ȍp���� | �p���� |

|

|

|

|

|

| �@�u�悤���v�́A����|�����铹��Ƃ��ē��{�ɓ`���A�]�ˎ���ɂ́A��[���Ԃ��[�ɂ��Ď����̂Ɏg�����u���悤���v�A���َq�Ȃǂ����̂Ɏg�����u���悤���v�A���̊Ԃ̂����Ȃǂ����̂Ɏg�����u���悤���v�ȂǁA�l�X�Ȃ��̂�����܂����B���݁A�悤���ƌ����Ă�����̂́u���悤���v�̂��Ƃł��B�����Ȃ��̂́u�������v�̖ō���܂����A�u���悤���v��葾���A�������̔���c���āA���̕�̂悤�ɍ�������̂́u��v�悤���v�Ƃ��Ă�܂��B���݂ł��A�E�l������ł��낢��Ȍ`�̂��̂�����Ă��܂��B | |

|

|

| �k�}����� | ���낢��ȗk�} |

|

|

||

|

||

| ����������w(�Ђ̂�)�̔�(�����Жؔ�(�ւ�����)�Ƃ����܂�)���Ȃ��ē��^�ɂ��A���łӂ��������̂��u�ȕ�(�܂�����)�v�Ƃ����A�Ñォ�琶���p��Ƃ��čL���p�����Ă��܂����B �@�����́A�w�̔𔖂����A�Ȃ���ꏊ�ɂ͏c�̐�ڂ����ċȂ��₷�����܂��B�d�ˍ��킹�̕����ɂ́A�c�̐�ڂ����A����A�R���̔�ŒԂ��Ă����܂��B��͊���łƂ߂���@�ƁA�ؓB�ŗ��߂���@������܂��B |

||

|

|

|

| ���ɂ́u�ȕ�(�܂�����)���v�Ɓu��(�䂢)���v�Ƃ�����܂��B�u�ȕ����v�͔����������Ж�(�ւ�)���~���`�Ɋ��A���킹�ڂ�����A����ȂǂŖD�����킹�A����������̂ŁA�������܂ł́A�t�̂₻�̑��̂��̓���Ƃ��ĕ��y���Ă��܂����B�����́A��Ŋ����������`�̑����~���`�ɕ��ׁA�|�́u�����v�Œ��߂����̂ł��B���q���㍠�������n�߁A�������ɂ͍L�����y���Ă����܂����B���́A���݂̂悤�ȁA�A�K���X�A�v���X�`�b�N�Ȃǂ��Ȃ�����ɂ́A�����̉t�̂����Ă����ɂ͌������Ȃ�����ł����B����ɂ́A�ł����������Ƃ��ۂ��Ȃ�悤�ɍ��Z�p�A�����R��Ȃ��悤�ɍ��A�g�ݍ��킹��Z�p�ȂǍ��x�ȋZ�p���K�v�ł��B���̊ۂ݂��o���č��ɂ́A�n���Ȑ��ɂȂ������L(����)�ƌĂ�铹���A�ꂪ�ۂ���ȂǁA�Ɠ��̓���K�v�ł����B �@�M�́A���ߎ��Ȃǂ̉t�̂𒍂����߂̓���ŁA���q���㍠�ɂ͖�����ʂ��āA���ɒ������������u���ےM�v���g���Ă��܂����B���q���㖖�ɁA�����ɊW�������u���M�v���g����悤�ɂȂ�܂����B�����̍������M�͉t�̗̂A������ƂȂ�A���A�ݖ��A�|�A���X�A���A���A�`�a�Ȃǂ��M�ɋl�߂���ʂɗA������܂����B��M���ė��p����A�]�˂ɂ͋�M�≮�������������قǂł����B |

||

|

|

|

| �L�ŒM�̏��������� | �K���C�^��� | |

|

|

||

|

||

| �����G�́A���ɍז��ȊG���A�ؔł̑��F���ɂ���Ĉ������Z�p�ł��B���̂��߁A���ɍ��x�ȋZ�p���K�v�Ƃ���܂��B�����G��Ŗ́A�R���̖�����\�ʂ��Ȃ߂炩����ō��܂��B����t������̂ł����A�܂��u�����v���c�������̎��͂ɓ���A���̎��͂��͂��Ɏc���u���w(�܂�̂�)�v�ō���Ă����܂��B���ɁA����Ȃ��������w�ō����A�Ō�ɁA�u����(��������)�v�ŏ�������ꂽ���̕���������Ă����܂� | ||

|

||

| �Ŗؒ��t�̎g���w�|�����碏���(��������)�v�u����(��������)(��)�v�u����(��������)(��)�v�u���w(�̂�)(��)�v�u���w(�̂�)(��)�v�u���w(�Ђ�̂�)(��)�v�u���w(�Ђ�̂�)(��)�v | ||

| �y�[�W�g�b�v�� | ||

|

| �|��́A��ѓ���Ƃ��Ă͓������ɂ��Ŕ������ꂽ���̂ŁA���ɒ������j�������Ă��܂��B��͐��ł̕K���i�Ƃ��āA���m���A��v����v���������̂ł������Ƌ��ɁA�V��Ɏg�p�����ꍇ�́A���������v������܂����B �@��̐���́A�܂���|���R�`�S�����ԁA���J�ɂ��炵�Ă������������A����ނ��܂��B���̌㒍���̒����ɐ肻�낦�A�Ȃ����Y�ł��Ԃ�Ȃ��狸�����܂��B�߂����A��̎c������܂��B�Γ���̂Ƃ��Ɋ���Ȃ��悤�ɂ��邽�߁A�������̐߂������c���㉺�̐߂��܂��B��̍ŏ㕔�Ɍ��������邽�߂̍a�ł��锤��܂��B�H���t�����s���A�V(�₶��)�����܂��B |

||

|

|

|

| �|�����߂�i�r���߁E�Γ���j | �|�̐߂�]�����Ȃ����� | |

| �y�[�W�g�b�v�� | ||

|

|

|

|

|

|

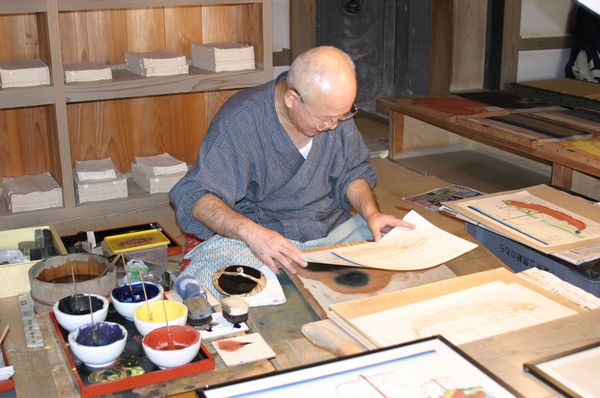

| �@�S��M���āA�n�����쐬������A�|�������肷��Z�p�́A�Ñォ����ɓ���Z�p�Ƃ��Đl�X�ɔF������Ă��܂����B�Ñ㖖���ɂ͐E�l�Ƃ��Ēb�肪�������Ă����܂����B���̂悤�Ȓb��̒��Ő�Ɖ����i�݁A������ɑł��b�肪���܂�A�����ɂȂ�Ɣ_��Y����_��b��A�S�C�b��A�ߐ��ɂȂ�ƕ�b��Ƃ����悤�ɕ������Ă����܂����B | |

|

|

|

| �d���S�ɁA�M����������A��₵����A�@������A�������肵�āA�`�����݂ɂ����A�d�������������Ă����Z�p�������Ă���̂��u�b�艮�v�̐E�l�ł��B���G�Ȍ`�����A�����Ȃ��肠�킹�Ń��V���z��������A�S�̔���n���}�[�Ȃǂō��o���Ă����܂��B���̍H�������Ă݂܂��傤�B | |

|

|

| �@�e�w�̗ւ����炦�|�e�w�����錊����� | �A���w�̗ւ����炦�|�l�w���w���珬�w�܂ł����錊����� |

|

|

| �B�n��̕����ɐn���i�|�|�͂��ˁj���̂��� | �C�S��M���A�@���Đn�������� |

|

|

| �D�䉄�ׁi�قׁ̂j�|�n����������A���̌`�ɐL�� | �E��܂��|���w���������݂₷���悤�����̌`�ɂ܂��� |

|

|

| �F�r�d�グ�|�₷��Ŗ����A�S�̂̋��Ƃ̐Ղ���� | �G�ڑł��ŁA�l�W��ʂ����̈������ |

|

|

| �H�h�����Ńl�W��ʂ����������� |

�I�M�������𐅂ɓ���A�Ă���������� |

|

�@ |

| �J�Ă����ǂ��|�@���ďĂ�����Ő������Ђ��݂���� | �K�Ă������|�n�̂��肠�킹�𐮂��A�X�ɐn��z��X���Ō��� |

|

|

| �L�n�Ђ��|�d�グ�ɐn������ | �M���������� |

| �y�[�W�g�b�v�� | |

| �@�S�y�Ō`�����A�����ŏĂ��ł߁A�e��Ȃǂ�Z�p�́A���{�ł͂P������N�O����s���Ă��܂����B�S�y�ȂǂŌ`�����ꍇ�A��]����낭����g�p������A�낭����g��Ȃ����@�ł́A�S�y�̌ł܂蒆���ɂ��ڂ݂�A���͂̕ǂ𔖂����Ă����u��s�ˁv�A�S�y�̕R��т�ς݂ɂ�����A�����グ���肵�Ă����u�R���v�A�S�y���^�ɉ������Č`�����u�^���v�Ȃǂ�����܂��B������������āA�S�y�Ɋ܂܂�Ă��鐅�������������܂��B�q�ŏĂ����x��450�x�`700�x���x�ɂȂ�ƔS�y�̒��̌����������o����A�d���y��ƂȂ�܂��B600�x�`800�x�ŏĂ����y��͒@���Ă��Ⴂ���������܂��A1000�x�ȏ�̍����ŏĂ����y��͒@���ƍ����������܂��B�Ă��ۂɎ_�f���\���ɗ^����ƁA�S�y�̒��̓S�����_�f�Ɣ������ĐԂ����邢�F�Ɏd�オ��A�_�f���s������Ƃ����F�ɂȂ�܂��B | |

|

|

|

|

|

| �S�y�𐅂ł��˂Č`������A���������Ă���A600�x�`800�x���x�̔M�ŏĂ������̂�y��ƌĂ�ł��܂��B�y��ɂׂ͍��Ȍ��������ɂ��邽�߁A���Ȃǂ�����Ƃɂ��ݏo���ė���Ƃ��������������Ă��܂��B | |

|

|

|

|

|

| ���n�̏Ă����������x�ŁA�֖���{�������̂�ƌĂ�ł��܂��B����ɋ߂����̂����薾�m�ȋ�ʂ͓���ł����A����ɔ�ׂē����������Ȃ��A���x�����A�@���Ƒ�������������̂������ł��B���{�ł͉v�q�āA�u��āA���ĂȂǂ�����ɓ�����܂��B | |

|

|

|

|

|

| ���y�A�Ήp�A���Ȃǂ̑f�n�Ō`�����A�֖�(���킮����)�������āA1000�x�`1500�x�̍����ŏĂ��ƁA�f�n�̃K���X�����ω����Ĕ������̏Ă������ł��܂��B�d���z�������قƂ�ǂȂ��A�@���ƍ����������܂��B���{�̂��̂ł́A�L�c�āA��J�āA���ˏĂȂǂ�����ɂ�����܂��B | |

|

|

|

|

|

| �y��Ɠ����悤�ɁA�S�y�𐅂ł��˂āA���������Ă���A1000�x�`1300�x���x�̍����ŏĂ��グ�����̂��A�̂悤�ɍd���Ă����߂���̈Ӗ����b��(������)�ƌĂ�ł��܂��B�y��ƈ���ď����Ȍ������Ȃ��A�������Ă����ݏo���Ă����肵�܂���B�܂��A�F���t���Ă��邱�ƂŁA����Ƃ���ʂ��܂��B���{�̏Ă����ł́A���O(�т���)�āA�M�y(�����炫)�ĂȂǂ�����ɂ�����܂��B | |

|

|

|

|

|

| �f�Ă��̓�����ɂ�����K���X���̗n�t�̂��Ƃ������܂��B����������ďĂ��ƕ\�ʂɃK���X���̔��������ł��A������ʂ��Ȃ��A�\�ʂ����炩�ɂȂ艘��ɂ����Ȃ�A���x��������A�������Ȃ�Ȃǂ̌��ʂ�����܂��B�֖�����߂č��o�����̂̓G�W�v�g�A�����ȂǂŁA���̋Z�p�����E�ɍL�܂��Ă����܂����B���{�ł́A�R���̐d�̊D���y�Ɨn�������ăK���X��ɂȂ������R�ւⓂ�O�ʂ����Ƃ��铺�ɂ���֖V�`�W���I������g���Ă��܂����B | |

| ���낢����֖� | |

|

|

| �ɗ��ہi����ځj�ց|�Ă��ƁA�ނ�̂��鉩�F�ɂȂ�܂� | ���Ȃ܂��ց|�Ă��ƁA���������������F�ɂȂ�܂� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

| ���ց|�Ă��ƁA�����Ȃ�܂� | �؊D�����ց|�Ă��ƁA���F�������������F�ɂȂ�܂� |

|

|

| ������}�b�g�ց|�Ă��ƁA�G�̗��̂悤�ȁA�����x�[�W���F�ɁA���F�̔��_���ł܂��B | |

|

|

|

| �@�����Ă��Z�p�͒����A���N�������o�ē��{�ɓ`�����܂����B�Â��͊��̐���͔S�y�ʼn~�������A������Q�Ɋ����Ċۊ����A�R�`�S�Ɋ����ĕ����ɂ��Ă��܂����B�����͑��ɂ��p�Ȃ�����̏�ō����@������܂����B���͌Ñ�A�����ɂ����Ă͎��ЁA���ƁA���ƂȂǂ̂��̂ł����B��ʂ̖��ƂɎg�p�����悤�ɂȂ�̂́A�ߐ��ɓ����Đ��l�Ă���ĈȌ�̂��ƂɂȂ�܂��B | |

|

|

| �y�[�W�g�b�v�� |

| �Â����玆�̌����Ƃ��Ďg���Ă����̂����➸(������)�ƌĂ��A���ł��B�������A�����͓��肪����ŁA���������ɂ����A���������e���Ƃ������Ƃŕ�������̖��ɂ͎g���Ȃ��Ȃ�܂����B������͎�ނ������A�͔|���e�Ղŏ������ȒP�A���̂����������D���ł��邱�Ƃ���A���̎匴���ƂȂ��Ă��܂��B���̂ق����(�����)�A�O��(�݂܂�)�Ȃǂ��g���܂����B �@�����ɁA�����̉��H���@�����Ă݂�ƁA���n�|�����|������ނ��|����E�i�[������|�Ϗn�|���ɎN���|�S�~�����|�@���ĕ�������|�����|��������Ƃ����H���ő�ςȎ�Ԃ�������܂��B �@���{�̍������ł���u���������v�͍����̎������Ō��ł������A���̂Ȃ��ŏ㉺���E�ɗh�藬���A�������̂Ă邱�ƂŎ��̑w����鍗�����ł��B�u�����v�A�u���q�v�A�u�̂Đ��v���J��Ԃ����ƂŁA�������Y��Ȏ����������Ƃ��ł��܂��B���̂��߁A���݂₷���A�ł܂�₷���������ϓ��ɕ��U�����A�������邽�߂Ɂu�l���v�ƌĂ��A���S�t���K�v�ƂȂ�܂��B�l���ɂ̓g�����A�I�C�Ȃǂ��g���܂��B |

||||||

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@ �@�@�@ |

|

|||||

| �@�������Ă����������� | �A���̔���͂��� | |||||

|

|

|||||

| �B�����ς� | �C�ς������������ĕ������� | |||||

|

|

||||||

|

||||||

| ����q�Ƃ́A�ō�����^�ɘa�������d�ɂ��\����A�悭�������܂��B���̌�A���̈ꕔ�����A�،^�����o���A��������a���œ\��Ȃ����܂��B���̏�ɍʐF�����Ďd�グ�܂��B�]�ˎ���ɂ͋��s�A�]�˂Ől�`�A���b�̒���q������A����ɑS���ɍL�܂�A���ꂼ��̒n���F�L���Ȓ���q�������悤�ɂȂ�܂����B �@�[���n���̒���q�́A�����������A�Q�n���A��ʌ��̋Z�p���w��Łu����܁v�𒆐S�ɐ��삳���悤�ɂȂ�A���a�����ɂ́A�\���l�̒���q�E�l�����������ł��B |

||||||

|

||||||

| ����q���̍H�� �E����A����q�̖،^�A�،^�ɘa����\�������́A�w������،^�����o�������́A�ӕ���h�������́A�F�t���������́B |

||||||

|

|

||||||

| �]��m���Ă��Ȃ����Ƃł����A�ߐ��̎Љ�ł́A���̒��������݂��܂����B�a���Ɋ`�a�Ȃǂ�h���ĝ���ŏ_�炩�������u���q(���݂�)�v�ƁA���Ŏ������A�D�����z�ł���u���z(����)�v�ł��B���z�͎��C���悭�z���A��������v�ł����狙�t�̕��̏㒅�Ȃǂɂ悭�g���܂����B�������A���邱�Ƃ��o���܂����B ���z�̍����́A�a���ɗ���ɍׂ���ڂ����A��ӎ���C��^���A���ނ悤�ɂ��Ď��ɂ��Ă����܂��B�������{�̎��ɂ��āA�Q��������Ď��̎����ł��܂��B���̎���z��D��Ƃ��Ɠ����悤�ɋ@�ɂ����A���z��D���Ă����܂��B |

||||||

|

|

|||||

| �Q�������ɐ�ڂ���ꂽ�a�� | ��ڂ���ꂽ�a�������点�A������ | |||||

|

|

||||||

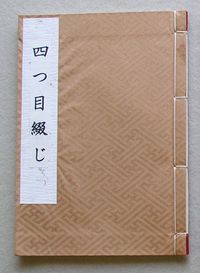

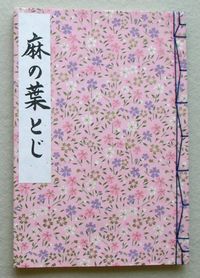

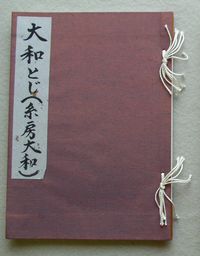

| �����ł͒|�A�̎D�A���z�Ȃǂ��������L�^����ޗ��Ƃ��āA�g�p����Ă��܂������A������������Ĉȗ��A�l�X�Ȍ`�̖{�������悤�ɂȂ�܂����B���ɒ����������������q�{�A���������c�ɍג����܂��ܖ{�B�ܖ{�̔w�̕������Еt�����������t�A�����܂�ɂ��ďd�ˁA�܂�ڂ̕������Еt�������S�t�������l�Ă���܂����B����Ɏ��ŒԂ�������{����������A�l�ڒԂ��A�N���Ԃ��A�T�b�Ԃ��A���̗t�Ԃ��A���A��a�Ԃ��A�啟�����̒Ԃ������l�Ă���܂����B �@�܂��A�{��ی삵�A�U���h���A�d�˂ĕۊǂ��邽�߂Ɂu��v���l���o����܂����B�ŏ��A�̔ɕR��ʂ��{������ł��܂������A���X�Ɋۛ�(���o��)�A�l����A����Ȃǂ������悤�ɂȂ�܂����B�{�[�������܂�������������ł���A�a�����P�ʼn������荇�킹�Đc�ނ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����߁A����ґ�Ȃ��̂ł����B |

||||||

|

|

|

||||

| �l�ڒԂ� | �N���Ԃ� | ���̗t�Ԃ� | ||||

|

|

|||||

| �T�b�Ԃ� | ��a�Ԃ� | |||||

|

|

||||||

|

||||||

| �ɕ����A�G�Ȃǂ�����ɂ��A���̏�Ɏ����̂���ʂɈ������Z�p�́A�Ñ�ł͌o�{�ȂǂɎg�p����Ă��܂������A�]�ˎ���̕����G�ɑ�\����鑽�F����̋Z�p�͂��̓��B�_�ƌ����Ă����ł��傤�B�����G�͐��\�����ɐF���d�˂Ă������߁A��v�ȉz�O�a�����H��(�ǂ���)�����������̂��g���܂��B�H���Ƃ��P(�ɂ���)�Ɩ��H(�݂傤��)�𐅂ɍ��������̂ŁA������v�ɂȂ�ƂƂ��ɁA�G�̋�̂ɂ��݂�h�~���邱�Ƃ��o���܂��B�Ŗ̏�ɊG�̋��u���A���̏���H�������̘a����u���āA�n���ł�����܂��B�n���̒��͒|���Q�����ꂪ�Q������Ɋ����Ă���A���ꂪ�|��ŕ�܂�Ă��܂��B���t�͐�����̈قȂ鉽��ނ��̔n�����g�������Ďd�������܂��� | ||||||

| �y�[�W�g�b�v�� | ||||||

| �[���̂ނ�g�b�v�y�[�W�� | ��t�̌��������كf�W�^���~���[�W�A���ڎ��� | �߁E�H�E�Z�E�Z�g�b�v�y�[�W�� |