| 9a. |

子嚢胞子は隔壁がある(2室,並行多室,石垣状多室)・・・10へ |

| 9b. |

子嚢胞子は隔壁がない(単室)・・・13へ |

|

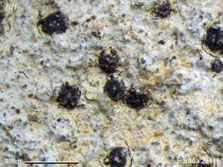

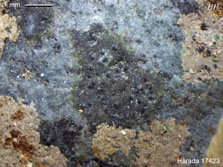

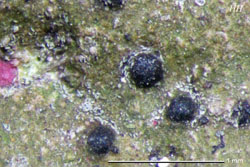

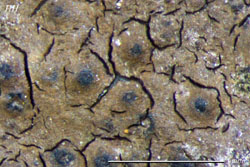

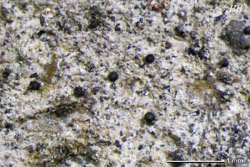

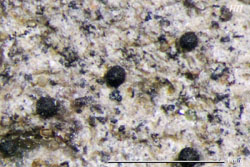

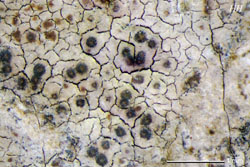

10a.子嚢胞子は石垣状多室,子器は黒色・・・9. Agonimia deguchii |

| |

10b.子嚢胞子は2室か並行4室,子器は褐色・・・11へ |

| 11a. |

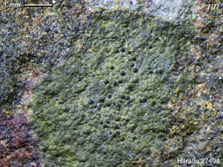

地衣体は緑色の,粉末状のゴニオシストからなる・・・11. Psoroglaena japonica |

| 11b. |

地衣体は灰白色で,概ね連続する・・・12へ |

| |

12a.子嚢胞子は並行4室・・・12. Thelidium izuense |

| |

12b.子嚢胞子は2室・・・13. Thelidium rehmii |

| 13a. |

地衣体には,円形のゴニオシスタンジア(粉芽塊のようなもの)を生じる・・・17. Verrucaria craterigera |

| 13b. |

地衣体には,ゴニオシスタンジアを生じない・・・14へ |

| |

14a.地衣体は微小な鱗片(繰り返し分枝する)からなる ・・・21. Verrucaria izuensis |

| |

14b.地衣体に微小な鱗片はなく,連続し平滑・・・15へ |

| 15a. |

子嚢胞子は長さ 14 μm以下・・・16へ |

| 15b. |

子嚢胞子は長さ 15 μm以上・・・20へ |

| 15c. |

子嚢胞子は長さ 12~16 μm,子器は顕著に裸出しほぼ球形,基部でくびれ,直径0.15~0.25 mm,黒,地衣体は目立たない・・・22. Verrucaria kiyosumiensis |

| |

16a.地衣体に明瞭な黒点がある・・・10. Hydropunctaria rheitrophila |

| |

16b.地衣体に明瞭な黒点はない・・・17へ |

| 17a. |

子嚢胞子は 11~14 × 5~7μm ,地衣体は緑がかるか褐色がかる・・・18へ |

| 17b. |

子嚢胞子は6~9 × 4~6 μm,地衣体は黒っぽい・・・19へ |

| |

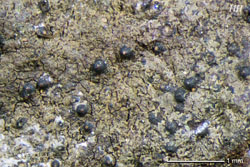

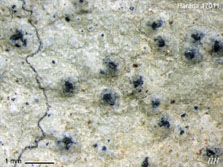

18a.被子器は顕著に裸出し,半球形からほぼ球形,直径0.2~0.4 mm ・・・16. Verrucaria capitulata |

| |

18b.被子器は概ね地衣体に埋もれる・・・ 20. Verrucaria igii |

| 19a. |

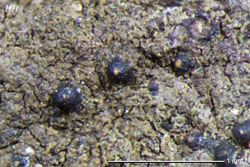

被子器は半球形からほぼ球形,ふつう基部でくびれ,外殻は果殻を包む・・・27. Verrucaria takagoensis |

| 19b. |

被子器は半ば地衣体に埋もれるか,顕著に突出しほぼ半球形,あるいは低い円錐,基部はくびれず,外殻は側方に広がる・・・15. Verrucaria aquatilis |

| |

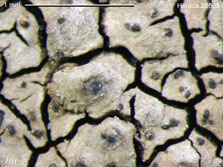

20a.地衣体はふつう厚く,区画化するか顕著に割れ,ゼラチン化しない・・・21へ |

| |

20b.地衣体は薄いか中程度で,連続するかわずかに割れ,半ばゼラチン化するか全くしない・・・23へ |

| 21a. |

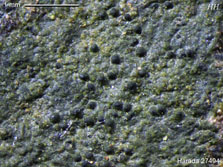

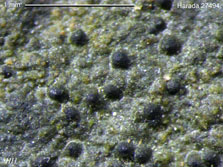

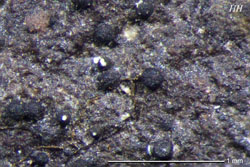

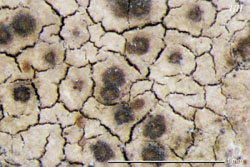

地衣体ははじめ微小な円盤からなり(地衣体周辺部で確認できる),後に集合し厚くなり,二次的に明らかに区画化し(割れ目は顕著),被子器は地衣体に埋もれ,暗色の基層は顕著に発達し,子嚢胞子は21~29 × 9~12 μm・・・24. Verrucaria nipponica |

| 21b. |

地衣体は区画 化するか(小円盤からなることはない),半ば区画化あるいは連続し,区画が互いに離れたとしても広くは離れない・・・ |

| |

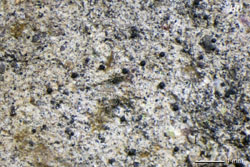

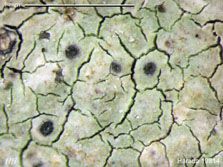

22a.地衣体は淡い灰色(生時はしばしば青味がかる)か褐色で,外殻(あるいは暗色の基層)は地衣体の上部から明瞭に区別でき,地衣体内(切片)には暗色の顆粒は無い ・・・26. Verrucaria praetermissa |

| |

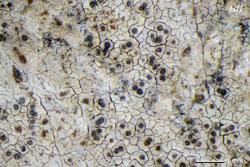

22b.地衣体は淡褐色で,外殻(あるいは暗色の基層)と地衣体上部との境界は不明で,地衣体内(切片)には暗色の顆粒がある・・・28. Verrucaria yoshimurae |

| 23a. |

子嚢胞子の長さは概ね22μm以下・・・24へ |

| 23b. |

子嚢胞子の長さは概ね22μm以上・・・ |

| |

24a.被子器は裸出し,半球形からほぼ球形で基部はしばしばくびれ,直径 0.2~0.3 mm・・・25. Verrucaria nujiangensis |

| |

24b.被子器は地衣体(あるいはイボ)に埋もれ,あるいは上部が裸出し,ほぼ半球形の場合には基部はくびれない・・・25へ |

| 25a. |

地衣体は連続し,褐色か 緑色,被子器はふつう裸出し(ほぼ半球形にまでなり),あるいは地衣体のイボに埋もれ,子嚢胞子は ハロを欠く・・・18. Verrucaria denudata |

| 25b. |

地衣体は連続し褐色か灰色,被子器は常に地衣体に埋もれ,子嚢胞子はハロで包まれる・・・19. Verrucaria funckii |

| |

地衣体は半ばゼラチン化し,被子器は突出した地衣体のイボに埋もれ,子嚢胞子はハロを欠き,淡水生種・・・14. Verrucaria andesiatica |

| |

;地衣体はゼラチン化せず,被子器は円錐形(時に半球形)で,裸出あるいは薄 い地衣体をかぶり,子嚢胞子はハロに包まれ,半淡水生環境から非淡水生環境に出現・・・23. Verrucaria margacea |