小櫃川支流の笹川に、川廻しによって形成された素掘りのトンネル(亀岩の洞窟)と滝が見られる(写真1)。

写真1 川廻しトンネル(亀岩の洞窟)と滝

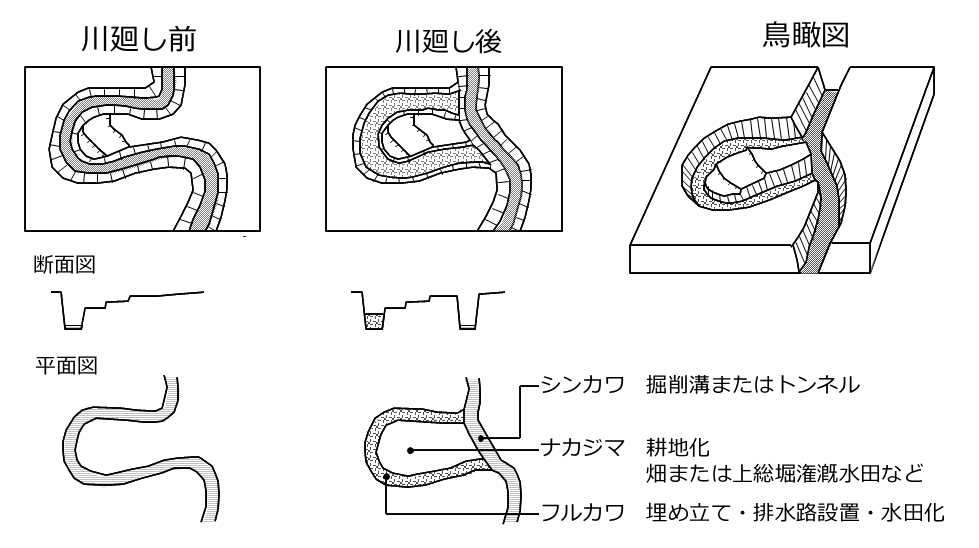

「川廻し」というのは、江戸時代に河川の曲流部をトンネルや堀割りで人工的に短絡し、曲流跡を埋め立てて水田化した新田開発工事のことで、上総地方の曲流河川には、図1に示すような川廻し地形が数多く分布している。川廻しでは、河床高度の高い川の上流側と、高度の低い下流側を直接つなぐことになるので、新しい河道(シンカワ)には小さな段差が生じ、小規模な滝、あるいはナメ滝が見られることが多い。

図1 川廻しによって形成された地形模式図(吉村光敏 HP)

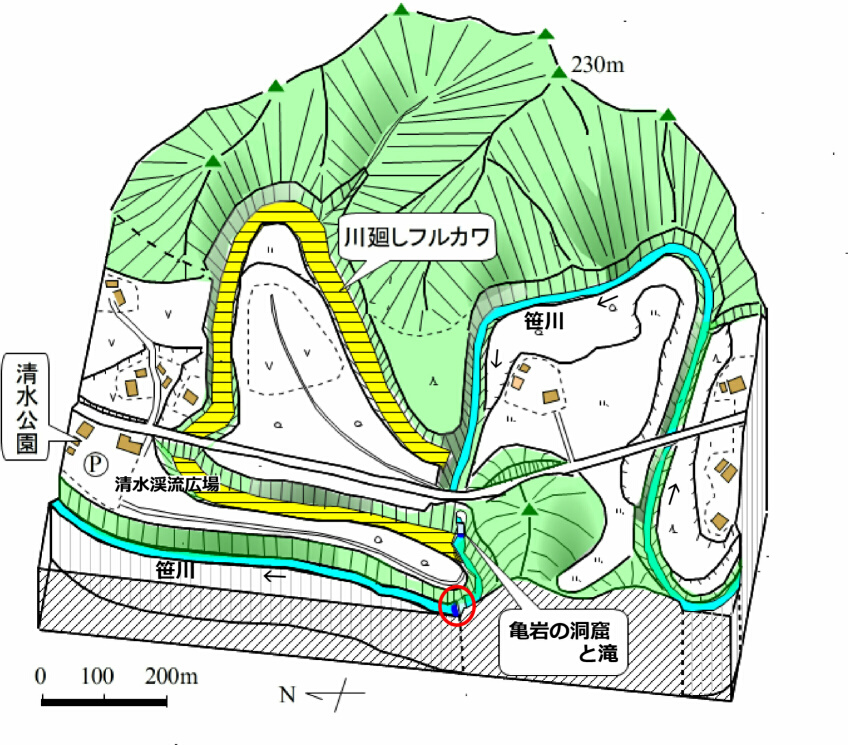

では笹川の川廻しと滝はどのように形成されたのであろうか。周辺のようすを俯瞰した鳥瞰図(図2)を見てみよう。川廻し以前の笹川は、トンネル向こう(上流側)で左方へ流れ、その先で曲流して向きを変え、トンネル手前の流路を流れていた。この曲流の接近した部分に、導水溝として長さ30mの掘り割りを作り、さらにトンネルを掘り、出口は落差5mの滝にして水を落とし、笹川を短絡した。この川廻し工事の結果、長さ900mの細長いフルカワ(図2の黄色の旧流路跡)ができ、約3町歩の水田が新たに作られたという。現在の滝は、当初の滝がその後の侵食で変形し、最長で約30m後退したものである(八木・吉村・小田島, 2017)。

図2 笹川の川廻し鳥瞰図(吉村光敏氏作成に加筆)

最近この場所は、トンネルから差し込む光がハート型を作る景観がSNSなどで注目され、著名な観光スポットとなっている。かつて水田となっていたフルカワには、木道が作られ、夏は清流と蛍、秋は紅葉を見ながら滝に近づける遊歩道(清水渓流広場)として整備されている(写真2、3)。なおこの滝は一般的には「濃溝の滝」と呼ばれることがあるが、地元の方たちによって、トンネルと滝が「洞窟の滝」、トンネルそのものは、亀の形が見えるということで、「亀岩の洞窟」と名付けられている。本来の「濃溝の滝」は、笹川の少し下流に位置する別の滝である(図2の赤丸のところ)。

写真2 川廻しトンネルと滝、下流側の旧流路出口(木柵のところ)

写真3 旧流路(フルカワ)に作られた清水渓流広場

【文献】

吉村光敏. HP「川廻し地形について」

(公開日:2002年3月10日, 最終閲覧日:2019年7月21日)

八木令子・吉村光敏・小田島高之(2017):房総丘陵を水源とする河川流域の地域特性と地形誌. 千葉県立中央博物館自然誌研究報告特別号 第10号, p.21〜44. 表紙写真及び解説

(八木令子)