2020/12/03(木)

カニノツメ

清澄山系にて。この日は変わったキノコを見に行った。東大千葉演習林職員のSさんが数日前に発見したという場所に行ってみると、教わった通りたくさんのキノコが生えていた(写真1)。

- 写真1 地面に散乱したように生えるキノコ

高さ5センチほどのこのキノコはカニノツメといい、形も色合いも名前の通りまるでカニのハサミのように見える(写真2)。まったくキノコらしくない姿だ。

- 写真2 カニノツメ

赤味を帯びたカニのハサミのような部分を「托(たく)」という。托の先端近くに付着した「味噌」のような物は「グレバ」と呼ばれ、多数の胞子を含んでいる(写真3)。このグレバは得も言われぬ悪臭を放っていて、ハエなどの昆虫を引き寄せ、その身体に胞子を付着させて運ばせるらしい。

- 写真3 カニノツメのグレバ

キノコが少し古くなると托はしおれ始め、グレバは黒く干からびてしまう(写真4)。

- 写真4 古くなったカニノツメ

カニノツメの幼菌は長径2センチ前後の白い卵形で、まるでヘビの卵のような形をしている(写真5)。卵から生えた根のように見えるのは「菌糸束(きんしそく)」で、土中にはりめぐらされている。

- 写真5 カニノツメの幼菌

幼菌の先端部分が少し破れて赤味を帯びたキノコがうっすらのぞいているものがあった(写真6)。本当に卵から生まれようとしているみたいだ。

- 写真6 「卵から生まれる」寸前のカニノツメ

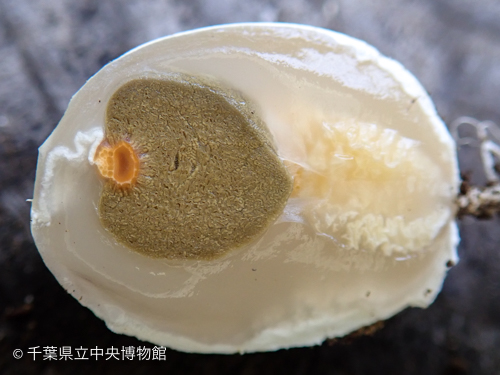

幼菌をナイフで切って内部の様子を観察してみた(写真7)。幼菌の外側を覆っている薄い皮のようなものを「殻皮(かくひ)」といい、まさに卵の殻のようだ。

- 写真7 幼菌を切ってみた

幼菌の内部にはすでにグレバの塊ができていて、まるでゆで卵の黄身のようだ(写真8)。まだグレバから悪臭はしない。グレバの右側にはもやもやした繊維状のものがあり、殻皮の外の菌糸束からグレバまで菌糸がつながっているように見える。

- 写真8 幼菌の断面

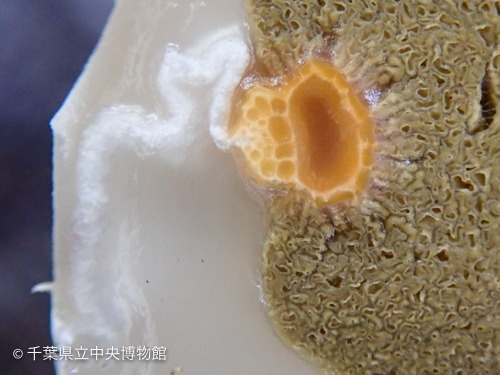

グレバの左端に赤味を帯びた小さな塊がある(写真9)。どうやらこれが成長する前の托のようだ。幼菌の内部では托とグレバの大小関係が逆になっている。まずグレバが形成され、続いて托が伸び始めると殻皮を破ってキノコが姿を現すという順で成長するのだろう。未熟な托にはグレバとは別の繊維がつながっていて、まるで托に養分を供給する「へその緒」のように見える。

- 写真9 未熟な托(たく)の部分

- カニノツメ Clathrus bicolumnatus(スッポンタケ科)

(尾崎煙雄)