2021/12/26(日)

オオバヤドリギ

一宮町にて。住宅の隣に大きな木がある(写真1)。

- 写真1

木の種類はタブノキだが、樹冠の半分くらいは色が違うのがわかる(写真2)。

- 写真2

このタブノキには多くのオオバヤドリギが寄生しているのだ(写真3)。オオバヤドリギはさまざまな樹木の枝に寄生根を侵入させて水と養分を得ているが、同時に自力で光合成を行う「半寄生植物」だ。オオバヤドリギは寄生相手の枝の表面につる植物のように茎を伸ばして葉群を広げ、この写真のもののように長さ2メートルを超える大株になることもある。

- 写真3

オオバヤドリギの葉の表面はタブノキの葉と同じような濃い緑色(写真4)。

- 写真4

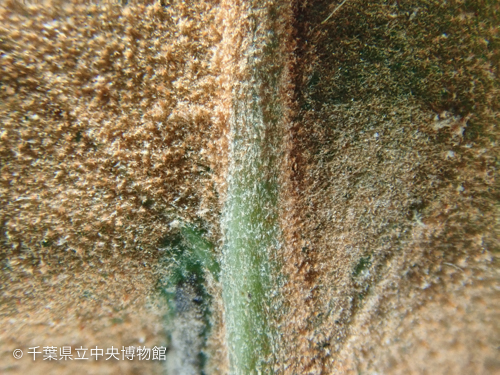

しかし葉の裏側は褐色でタブノキとまったく違う(写真5)。

- 写真5

オオバヤドリギの葉の裏には褐色の毛が密生しているのだ(写真6)。この色のおかげで、写真1や2のように遠目でもオオバヤドリギが寄生していることに気づくことができる。

- 写真6

- タブノキ Machilus thunbergii(クスノキ科)

- オオバヤドリギ Taxillus yadoriki(オオバヤドリギ科)

(尾崎煙雄)