| 錦絵にみる天保水滸伝 |

終了 |

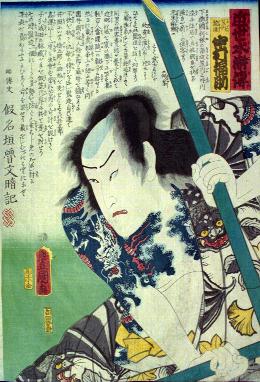

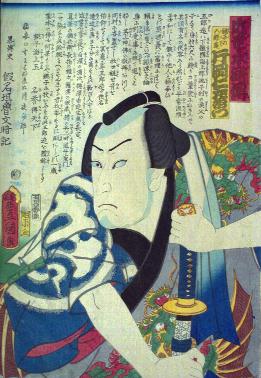

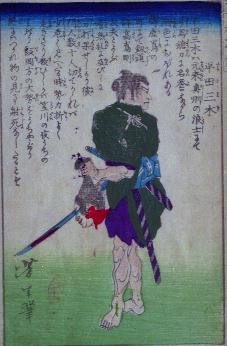

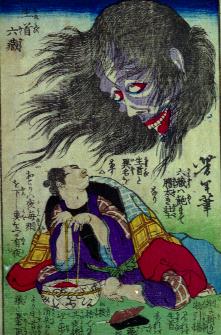

| 会 期 平成11年4月13日(火)〜5月16日(日) 30日間 午前9時〜午後4時30分 休館日 月曜日(5月3日は開館)及び5月6日(木) 会 場 千葉県立大利根博物館第3展示室 入場料 無料 「天保水滸伝」(てんぽうすいこでん)は、中国から伝わった「水滸伝」を模して、日本版に創作したものです。天保15(1844)年に利根川下流域を舞台に起きた飯岡(いいおか)の助五郎(すけごろう)一家と笹川(ささがわ)の繁蔵(しげぞう)一家との争いをもとに、江戸の講釈師宝井琴凌(たからいきんりょう)の創作したものが「天保水滸伝」といわれています。史実とは必ずしも一致しませんが、この物語が基本となって、講談や歌舞伎、後には浪曲としても広く語られるようになりました。また同様に、「天保水滸伝」に登場する人物が幾多の錦絵に描かれました。 今回展示しました当館収蔵の3代豊国と月岡芳年の錦絵もその代表的なもので、タイトルは「近世水滸伝」となっていますが、「天保水滸伝」に関連した人物が中心となっています。 本館では、すでに平成5年に開催した特別展「天保水滸伝の世界」において、「天保水滸伝」が娯楽物として世間に受け入れられていった背景や、彼等博徒(ばくと)が横行するに至った幕末期の社会情勢などを紹介しました。 本展覧会では、幕末を代表する2人の浮世絵師が取り上げた様々な人物を御覧いただくとともに、錦絵による美の世界に触れていただきたいと思います。 |

|

|

|

|

|

銚子の五郎造 | 篠崎の政吉 |

明治5(1872)年の制作。動感に溢れ奔放奇抜(ほんぽうきばつ)な表現に特徴を示している。合計36点。

|

|

|

| 飯岡捨五郎 | 平田三木 | 生首六蔵 |