Ⅰ 大般若経とは何か

|

大般若経成立と漢訳事業、わが国での普及の歴史などについて紹介します。

○鉄眼版大般若経六百巻及び唐櫃(神崎町・神宮寺)

○室町時代の絹本著色釈迦三尊十六善神像(佐原市・観福寺)

○硯箱・経机(多古町・日本寺)

○平治元年(1159)神崎宮絵図写(神崎町・神崎神社)

|

Ⅱ 中世の大般若経

|

中世に東総地域で書写された経典と、写経事業の意義を紹介します。

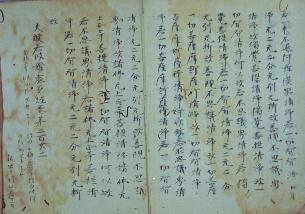

○貞治2年(1363)書写大般若経及び唐櫃(神崎町・神宮寺)

○建暦2年(1212)・天承4年(1576)書写大般若経(銚子市・常燈寺)

○建保3年(1215)奉納宋版一切経(成田市・成田山仏教図書館)

○建長7年(1255)奉納宋版一切経(佐倉市・国立歴史民俗博物館) |

Ⅲ 近世の大般若経

|

全国に普及した鉄眼版の一切経のうち、現在も法会等に用いられる大般若経を紹介します。

○享保20年(1735)奉納大般若経(海上町・普門院)

○安永9年(1780)奉納大般若経(多古町・西徳寺)

○明治13年(1880)奉納大般若経(銚子市・安養寺)

○明治期の絹本著色釈迦三尊十六善神像(銚子市・安養寺) |

Ⅳ 東総のオデイハンニャ

|

現在も東総地域には、厄を祓う、風邪をひかないと信仰され実施されているオデイハンニャという行事があります。その行事の内容と用いられる道具などを紹介します。

○東総のオデイハンニャ分布図

○東総のオデイハンニャのお札(東総地域の各区)

○神私実事集(東庄町・東大神)

○慶応2・3年(1866〜1867)の日記帳(海上町・個人)

○オハコと南天棒・大幣束(八日市場市・西小笹区)

○法螺貝(光町・広済寺)

○辻切り(海上町・蛇園区仲才町)

○東総のオデイハンニャの写真

*会期中一部資料の展示替えを行います。 |