|

下総香取ヶ浦 明治末期

佐原市津宮河岸を利根川から見た図で、

通運丸が上流から下ってくるところ。当時

は、現在の利根川・北浦・外浪逆浦(そと

なさかうら)を含んだ地域を「香取ヶ浦」

と通称していた。左上に『万葉集』巻十一

に載る柿本人麿の歌がある。

おほふねのかとりうみにいかりおろし

いかなるひとかものおもはさらん

|

|

水郷の情趣 大正末〜昭和初期

岸辺にはあやめ、川を行くサッパ舟には、

水車(みずぐるま)とバハとともに牛が

乗せられている。水郷の情趣、素朴で

のどかなイメージの典型である。薄いが、

向こう岸近くには遊覧船が写っている。 |

|

(庚戌の大洪水)香取郡佐原町荒

川堤防避難の実況 明治43年

庚戌は明治43年の干支。この年は全国各

地で洪水の被害があった。写真は、横利根

川と与田浦を結ぶ荒川沿いを写したもので、

川辺の家々が壊れ、サッパ舟も岸辺に打ち

上げられている様子がよくわかる。 |

|

水郷の真中十六島の新島村 大正

末〜昭和初期

水田から水路であるエンマに水を出してい

る。田植え時期には、水の出し入れを水車

で調整した。 |

|

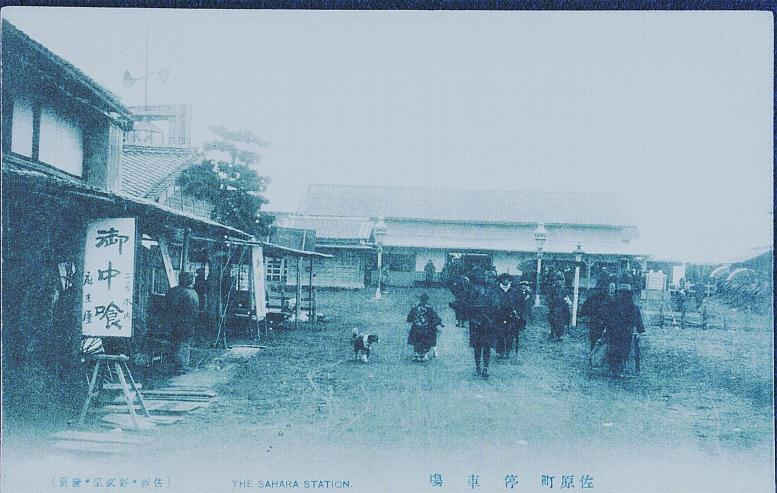

佐原町 停車場 明治末期

成田鉄道が佐原まで延びたのは明治31年

である。駅舎の前には人力車が並び、大き

な街灯も見える。「御中喰」の看板の店先

には、板渡しの排水路がある。 |