�S���̋ߑ㉻��Y

|

�������ȑO�̕������ɑ���ی�ɂ��Ă͕������ی�@�ɂ���Ď��������Ă��܂������C�ߑ�̕�����Y�C���ɎY�ƁC��ʁC�y�ɂ��������̂ɂ��Ă͕������Ƃ��Ẳ��l���F�߂���P�[�X�͂����Ȃ������悤�Ɏv���܂��B �ߍ��C�������ɑ���l�������ω����C�ߑ㉻��Y�Ɋւ���ۑ��E���p�ɂ��ĐϋɓI�Ȏ��g�݂������Ȃ���悤�ɂȂ��Ă��܂����B�@ �������ł�1990�N����ߑ㌚�����������������n�߂Ă���C�Q�n���́u�ߑ㉻��Y�����v(1992�N����)�ȗ��C�S���e���ŕ������̕⏕���ƂƂ��Ē��������{���Ă��܂��B����܂Œ������I��������22���{���ɂȂ�܂��B �����ŏЉ��ʐ^�́C���ׂĎO�����ɂ����̂ł��B |

|

�ӂ��Ȃ����܂�������

�x��^�͒����}�� �m�x�R���x�R�s/1931�i���a6�j�N�n |

�������Ƃ����������傤��傤

�O�X����O���� �m�Q�n������c��/1893�i����26�j�N�n |

|

|

| �x�R�s�Ɠ��␣�`�̊Ԃɉ^�͂��J�킵�Ă��̓y���ɂ���Ĕp��n�ߗ��āC�ĊJ���������Ȃ������I�Ȍv�悪1931�i���a6�j�N�ɊJ�n���ꂽ�B�x��^�͂Ɩ��t����ꂽ���̉^�͉͂���4.8�����C���ʍ�����2.5�����������߁C�D���̍q�s�������Ȃ����߂ɒ��ԓ_�ɒ����}���݂����B���a50�N��ɂ͖��ߗ��Ăē��H������Ă��o���ꂽ���C�s���̌e���̏�Ƃ��Đ������Ƃ��s����}��̓��ԓI�ȕۑ����}��ꂽ�B1998�i����10�j�N�C���a���̓y�؍\�����Ƃ��Ă͏��߂č��̏d�v�������Ɏw�肳�ꂽ�B�B�e�F�O��@���� | �H���͖���24�N�ɊJ�n�C����������D��11.2km���܂�̋�Ԃɉp�l�Z�t�|�i�[���̐v�ɂ��26�̃g���l����18�̋�������B���̂قƂ�ǂ������ł���ꂽ���̂ŁC���Ɂu�߂��ˋ��v�ƈ��̂�����O�����͎��Ԃ����ċ}���z�𑖍s����A�v�g���S���̈�\�ŗD��ȃA�[�`���ł���B���݁C�����A�[�`��6�C�g���l����10�c���Ă���B��O�����́C����91���C����31���̍����ő�̗����A�[�`���ł���B�B�e�F�O��@���� |

|

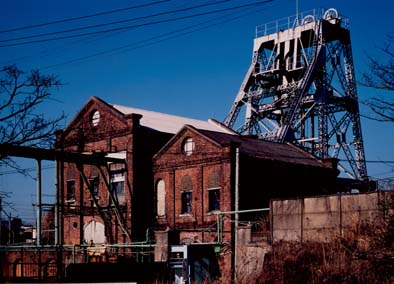

���傤��

�e���� �m�����s�]����/1878�i����11�j�N�n |

|

|

|

| �����J���̏ے��Ƃ��čH���ȐԉH���쏊�ɂ���Đ��삳�ꂽ�C���{���̍��Y�S���̋��B���Ēe�����͕���ɉ˂����C�{���E�[��̎�v�X�H������ł�����1929�i���a�S�j�N�ɍ]����x���̔����{�߂��Ɉڒz����Ĕ������Ɩ���ς��ۑ�����Ă���B�B�e�F�O��@���� | |

|

�݂��͂���

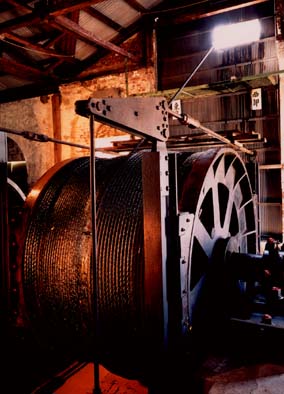

�_�q���� [���Ɍ�������/1885�i����18�j�N��] |

|

|

|

| ���Ɍ��R�ԕ��ɓ��閾���́C���̂悢�z�̎Y�n�ŁC�����R�̋߂��ł���B�z�B���邽�߂ɖ������琶���R�ɉ^�Ԑ�p���H�ɂ����鋴�Ƃ��Č��݂��ꂽ�̂��_�q���i���S�j���ŁC1982�i���a57�j�N����̕�C�H���ŁC�����Ă����e�����������ꂽ�B����16m�C�P��A�[�`�̒��S���Ō��ƃA�[�`�̊Ԃɋ��i�q���̑@�ׂȑ��`�ɓ���������B�B�e�F�O��@���� | |

|

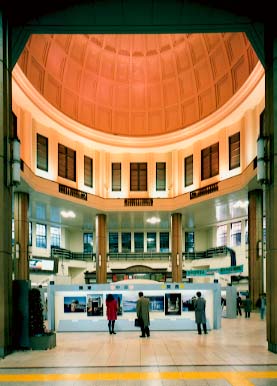

����������

��� �m���쌧��ؑ]��/1922(�吳11)�N�n |

|

|

����@�g�̖��{�q�œd�͉��Ƃ���ꂽ����ɂ��1922�i�吳11�j�N�Ɍ��݂��ꂽ�i�q��ؑ]�w�߂��ɂ���S�a�Ԃ̒��ł���B�R��̋��r�̂��������̋��r�ɉ͐�~�ɉ����̊K�i��݂��Đ�̐��ɂȂ��݂₷���悤�ɂ���ƂƂ��ɋ��r�� ������͂����Ă���B�B�e�F�O��@���� |