高瀬船とは

|

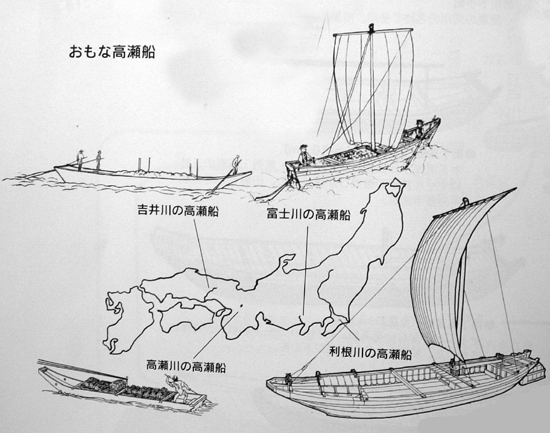

京都で有名な高瀬舟に対して、利根川で使用されていた高瀬船は、船(舟)の字だけでなくその規模も形状も異なるものである。高瀬と呼ばれる川船は全国各地の河川にあった。もともと瀬というのは水深がなく、比較的流れが速いという意味を持つ。高瀬というのは瀬高いところ、すなわち同じ瀬であってもより深みのない、水面下の地表が高いことを意味しており、おおむね河川で使用する船のことを高瀬船という。

利根川の高瀬船は関東の大河で、大量の米を運搬する船として、独自の道を歩んできた。その長さは最小でも約9.3m、最大では約26.7mもの大きさがあり、船上で生活できるようセイジ(世事、炊事)と呼ぶ船室を持つなど、1種独特な我が国最大級の川船だった。

主な高瀬船の大きさ

|

使用河川名

|

長さ(m)

|

幅(m)

|

積載量(t)

|

|

富士川

|

約13.2

|

約1.8

|

約2.25(38表積み)

|

|

高瀬川

|

約13.65

|

約1.99

|

約2.25(38表積み)

|

|

吉井川

|

約15

|

約2.1

|

約4.50(75表積み)

|

|

利根川

|

約18

|

約4.46

|

約28.8(480表積み)

|

|