人物

|

渋沢栄一像

<東京都千代田区大手町2-7-2 常盤橋公園内> |

渋沢栄一はパリ万国博覧会使節団に随行し、そこで、西欧諸国の先進的な制度やシステムを知りました。その経験から明治初期に官僚として「民部省改正掛」(翌年大蔵省に)の中心人物として近代日本の基盤となる各種制度を確立しました。

明治6年(1873)に辞任後、第一国立銀行や東京証券取引所の他、500社以上の多種多様な企業の設立・経営に関わり、「日本資本主義の父」ともいわれます。

銅像は日本銀行を背に、大手町のビジネス街を見守るように立っています。

【碑文】

青淵澁澤榮一翁は 天保11年埼玉縣の農家に生まれたが時勢に激して志士となり 後轉じて幕臣となって 慶應3年歐州に赴き 民主主義自由主義を知る機會を得た

歸朝後大蔵省に任官して諸制度の改革に當ったが 明治6年退官し 同年創立された第一國立銀行の頭取となり 爾来産業経濟の指導育成に任じ關與した會社五百 常に道徳経濟合一主義を唱えて終生之を實踐し我が國運の發展に偉大な貢獻をした

また 東京市養育院等社會事業の助成 一橋大學日本女子大學等實業及び女子教育の育成 協調會等による勞資の協調 日華日米親善等世界平和の促進 道徳風教振作のために九十二歳の高齢に達するまで盡力し 昭和6年11月11日に逝去した

翁の歿後 財界有力者によりその遺徳顯彰の目的で設立された澁澤青淵翁記念會が 昭和8年此処に銅像を建立したが 第二次世界大戦中金属供出のために撤去された

然るにこのたび 銅像再建の聲が盛り上がり各界の有志によって 再び朝倉文夫氏に製作を委嘱し 舊位置にこの銅像を建て 東京都に寄附したのである

昭和30年11月

澁澤青淵記念財団龍門社

|

建造物

|

鉄の橋碑

<神奈川県横浜市中区港町5> |

明治元年(1868)に政府の招きにより来日したイギリス人土木技師のブラントンは、明治2年(1869)に日本初の鉄の橋を架けました。その他、灯台建設や電信敷設、上下水道計画、築港計画など、さまざまな建築や設計を行いました。

【碑文】

鉄(かね)の橋

明治2年(1869年)、英国人土木技師R.H.ブラントン(RICHARD HENRY BRUNTON 1841〜1901)により架け替えられた吉田橋は、橋長24m、幅員6mの日本最初のトラス鉄橋であり、「鉄の橋」として市民に親しまれるとともに、文明開化のシンボルとして錦絵に描かれるなど大変人気を集めました。現在の高欄は「鉄の橋」をイメージして復元したものです。

【碑文】

ブラントンと横浜 明治元年(1868年)政府の招聘により来日したブラントンは、開国にともない、日本沿岸各地に灯台を建設する一方、8年間にわ たり活動の拠点としていた横浜では、日本大通りや横浜公園の設計を行うなど、近代的なまちづくりに大きな足跡をのこしました。

横浜居留地測量 1867?70

電信敷設 1869

新橋・横浜間の鉄道意見書 1869

吉田橋(鉄の橋)架設 1869

居留地、下水道整備・マカダム式道路舗装・街路照明計画 1869-71

水道計画 1870

築港計画 1870、 73、 74

新埋立居留地造成設計・施工 1871

中村川拡幅等設計・施工 1871

日本大通り設計・施工 1871

修技校解説 1871

横浜公園設計・施工 1871、 72

|

銀座煉瓦之碑とガス燈

<東京都中央区銀座1-11>

|

【碑文】

煉瓦銀座之碑

明治五年二月二十六日 皇紀二五三二年 西暦一八七二年

銀座は全焼し延焼築地方面に及び焼失戸數四千戸と称せらる

東京府知事由利公正は罹災せる銀座全地域の不燃性建築を企劃建策し政府は國費

を以て煉瓦造二階建アーケード式洋風建築完成す

煉瓦通りと通称せられ銀座通り商店街形成の濫觴となりたり

昭和三十一年四月二日

【碑文】

煉瓦とガス燈(1987年記)

明治初期我が国文明開化のシンボルとして銀座には煉瓦建築がなされ、街路照明には、ガス燈が用いられた。

床の煉瓦は、最近発掘されたものを、当時のままの「フランス積み」で再現。ガス燈の燈柱は、明治7年の実物を使用、燈具は忠実に復元。 |

東京銀座通電気燈建設之圖

<東京都中央区銀座2-6-12 カルティエ銀座ブティックビル壁面>

|

【碑文】

東京銀座通電気燈建設之圖

明治15年11月ここに始めてアーク灯をつけ不夜城を現出した 当時の錦絵を彫刻してその記念とする

昭和31年10月1日 銀座通連合会 照明学会 関東電気協会 東京電力株式会社

|

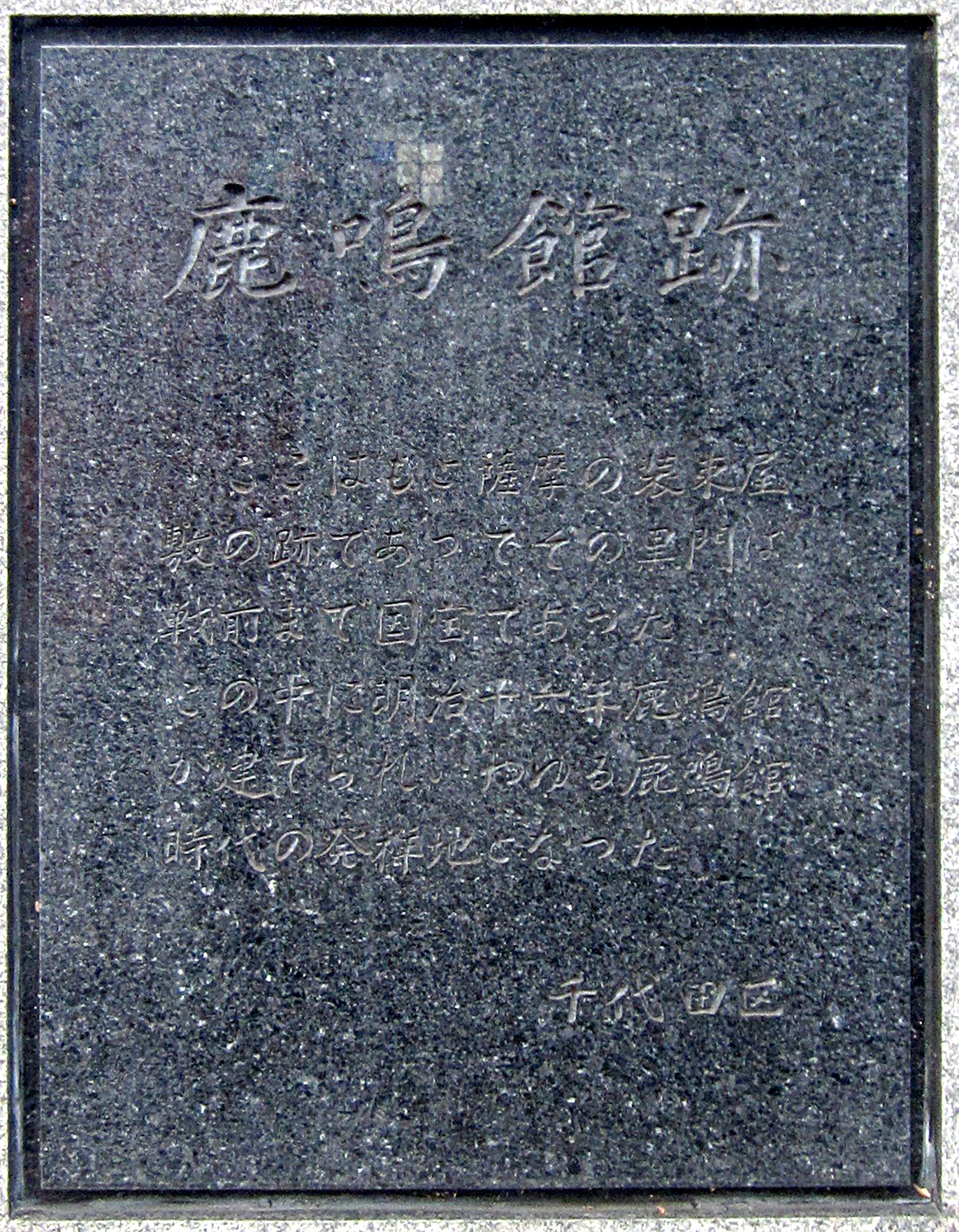

鹿鳴館跡

<東京都千代田区内幸町1-1>

|

イギリス人ジョサイア・コンドルによって設計されたレンガ造り二階建ての洋風建築で、明治16年(1883)年落成しました。

【碑文】

ここはもと薩摩の装束屋敷の跡であってその黒門は戦前まで国宝であった

その中に明治十六年鹿鳴館が建てられいわゆる鹿鳴館時代の発祥地となった

千代田区

|