| 日本の火縄銃 |

|

||||||||||

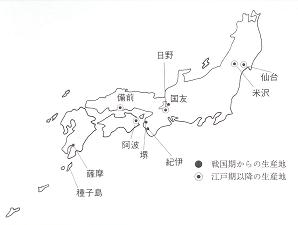

| (2) 火縄銃の生産地 | |

| 外国から伝来した火縄銃は、次第に国内でも生産されるようになります。鉄砲の筒は鉄を鍛えてつくります。鉄砲を生産する上で製鉄・鋳造技術は欠かせません。これに、火薬の原料である硝石、硫黄、木炭などの調達に有利な交通の要衝が火縄銃の生産地として発展していきます。ここでは、当館の所蔵品の中から、生産地別に代表的な火縄銃を紹介します。 | |

|

|

① 薩摩筒 無銘 江戸時代 館蔵 薩摩国(鹿児島県)で製作された銃。形式に種子島伝来の影響が見られます。 |

|

|

|

② 阿波筒 銘 「二十巻張元治元年甲子秋九月 阿州臣笠井信忠造」 江戸時代 館蔵 阿波国(徳島県)で製作された火縄銃。50匁の大口径で、銃身に棕櫚紋と「以奏」の象嵌がみられます。 |

|

|

|

③ 紀州筒 銘 「早川正元」 江戸時代 館蔵 紀州(和歌山県)で製作された10匁の火縄銃。 銃身に布目象嵌「波に千鳥」の図がほどこされています。 |

|

|

|

④ 国友筒 銘 「国友勘右衛門国吉」 江戸時代 館蔵 国友(滋賀県)で製作された火縄銃。 戦国末期より江戸時代を通じて鉄砲の生産地として栄えました。 |

|

|

|

⑤ 仙台筒 銘 「仙臺涌谷住島津喜想右衛門則廣作」 江戸時代 館蔵 仙台(宮城県)で製作された銃。 大きめの銃床やストレートの八角銃身などに特徴がみられます。 |

|

|

|

| (3)火縄銃の構造 | ||

| 火縄銃はひと口でいえば、銃の底に込められた火薬に点火し、弾丸を遠くに飛ばす兵器です。その射程距離は500mといわれます。銃の口径と火薬の量を変えることにより射程距離や破壊力を増やすことができます。 | ||

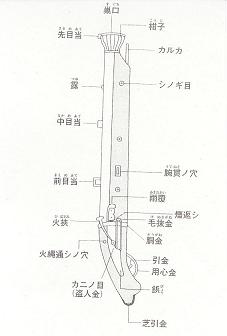

| ① 火縄銃各部の名称 | ||

|

||

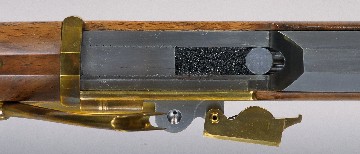

| ② 火縄銃切断模型 | ||

|

|

|

| 火縄銃の一部をカットし内部の構造を示したものです。 | ||

| ③ カラクリのモデル | ||

|

|

|

| カラクリとは、銃の発火装置のことで、火縄銃の心臓部ともいえます。 火縄銃ではほとんど火鋏みを用います。その構造のちがいから、いくつかのタイプに分かれます。 |

||

| ④ 柑子(こおじ) | ||

|

|

|

| 柑子は銃口部分の外側のふくらみのことで銃の機能上のものではなく、デザインの上で作られました。 |

||