2021/01/29(金)

50年に一度の洪水

市原市田淵のチバニアンの露頭から、小湊鉄道の月崎駅へ向かうと、すぐに養老川に架かる「境橋」を渡る(写真1)。橋の欄干の赤い塗料が剥げ落ちて、やや年代を感じるが、設置年代は昭和51年とある(写真2)。

- 写真1 現在の境橋(2021年1月)

- 写真2 「昭和51年12月」に設置された

欄干から下流側を見ると、大々的な護岸工事をしている(写真3)。民家のすぐ脇にブルーシートが貼られ、コンクリートの護岸壁がまさに取り付けられようとしている。一昨年(2019年)10月の集中豪雨による被害であろう。曲流している部分が、えぐられてしまったようだ。時間はかかったが、復旧工事が進んでいる。

- 写真3 境橋より下流側の護岸工事のようす(2021年1月)

あの時は近くのチバニアンの露頭も水につかり、一ヶ月半くらい立ち入りが禁止されていた。いつもの養老川河床には見られない礫がゴロゴロして、倒木や土砂などで崖も荒れていた(写真4、5)。

- 写真4 2019年10月 集中豪雨の後のチバニアン露頭前の養老川河床

- 写真5 2019年10月 集中豪雨で荒れたチバニアンの谷壁斜面

そんなことを地元のチバニアンガイドの方に話したら、「境橋のあたりはいつも被害が大きいのですよ」と教えてくれた。その方が中学生だった昭和45年7月、地元では「45災(よんごうさい)」と呼ばれている集中豪雨で、このあたりは何軒かの家が水につかったという。当時の境橋はもう少し下流側にあり、「濁流が橋桁を時々洗うような中を、先生や同級生と一緒に夢中で走り抜けて家に帰ったんですよ」と、今では笑い話のように話してくれた。

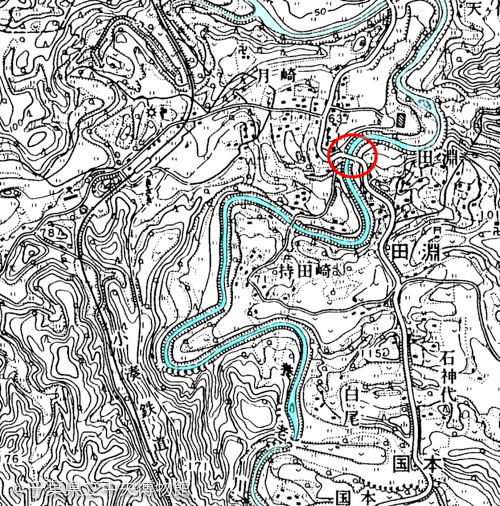

そのかつての境橋の残骸?のような人工物が現在も残っている(写真6、7)。博物館にある少し古い時期の2万5千分の1の地形図を調べてみたら、昭和45年測量の地形図(図1)と、昭和55年の修正測量の図(図2)で、橋の位置(道路なども)が変化していた。橋はかなり高い位置に付け変えられたので、今回は被害を免れたようだ。

- 写真6 赤丸の部分 かつての境橋の位置

- 写真7 かつての橋の残骸?

- 図1 昭和45年測量の国土地理院1:25000地形図「大多喜」(部分)

- 赤丸はかつての境橋の位置

- 図2 昭和55年修正測量の国土地理院1:25000地形図「大多喜」(部分)

- 赤丸は現在の橋の位置

45災から約50年、最近よく聞く、「50年に1度の災害」という言葉が当てはまる。このあたりは日本の典型的な河川流域のひとつということだろう。このような災害の痕跡を、後世に伝えていくことが、私たちにできるせめてものことかなと思う。

(八木令子)