2021/03/17(水)

曲流する小櫃川と発電

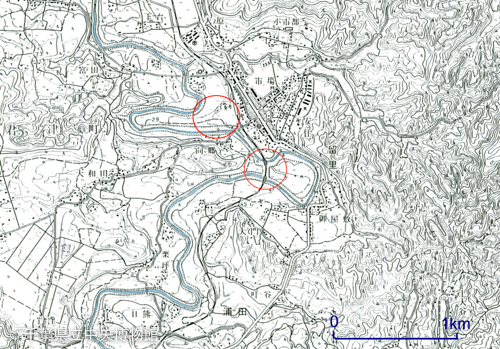

君津市久留里付近の小櫃川は、大きく曲流しながらゆったりと流れているように見える(写真1)。しかし写真中央の曲流部分にはほとんど水流が見られず(図1、Loc.1)、曲流の根元の部分が切られて直線的な流路になっている(写真2)。地形図をよく見ると、北側の左岸側にも同じような地形が見られる(Loc.2、写真3)。

- 写真1 曲流する久留里付近の小櫃川(1987年撮影)

- 図1 久留里付近の小櫃川のようす

- 国土地理院1:25000地形図「久留里」(部分)を基に作成

- 写真2 図1,Loc.1の短絡部分 手前の平坦面と対岸の平坦面はかつて地続きだった。短絡された流路には高低差を調節する堰堤がある。久留里線の鉄橋のところが旧流路の下流側の出口

- 写真3 図1,Loc2の曲流を短絡した新しい水路

これらは房総丘陵を流れる河川によく見られる典型的な川廻し地形であるが、少し古い地形図(昭和46年発行)を見ると、まだ短絡されておらず(図2)、かなり新しい時期の川廻しであることがわかる。このあたりは昭和45年の豪雨で、小櫃川の水が溢れ、被害が大きかった地域であるので、その後(昭和40年代後半)曲流の近接した河道をショートカットし、直線状の新しい河道を作ったと考えられる。地元の方(昭和44年生まれ)の話では、たしか4~5才くらいの頃、川の工事を随分長い間やっていたのをかすかに覚えているということであった。

川廻しというのは、江戸後期以降、新田開発を目的に、曲流した河川を短絡し、旧流路の水路を付け変え、盛土したところを水田にする工事のことをいうので、このような洪水対策が目的の短絡は、本来の意味での「川廻し」ではないのかもしれない。実際に現在の様子を見ると、旧流路に水田が作られていたということもなさそうで、ところどころ水路が残っており、そこからポンプで水をくみ上げ、河岸段丘上の水田に利用しているということであった。

- 図2 この時期まだ短絡は行われていない(赤丸の部分)

- 昭和45年測量、46年発行の1:25000地形図「久留里」(部分)を基に作成

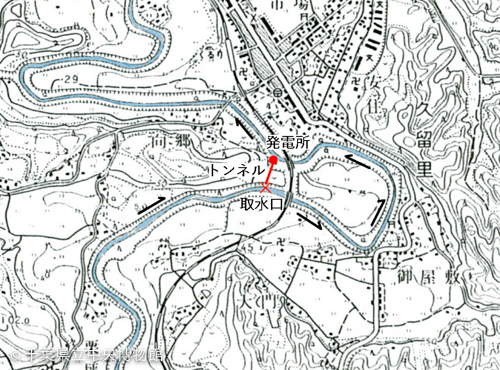

ところでこの曲流部分、川廻しだけでなく、大正2年に千葉県で初めての水力発電が行われた場所でもある(君津市史自然編)。それによって明治の文明開化を象徴する電灯を、君津市域で初めて自力でつけることができたという。発電所があった場所は、曲流が近接した部分で、まさに後年川廻しが行われたところである(図3)。当時はここにトンネルを掘って水を流し、その高低差を利用したそうだ。といっても取水口と排水口の落差はわずかに1.7mで、これは全国的にも記録になるほど低落差であった(ダムを設けて落差を増した)。発電量は75kwで、久留里地域500戸に夕方6時から翌朝6時まで電灯をつけることができたが、雨が降ると落差がなくなり、すぐに停電になってしまったようである。それでも明るい電灯がつくというのはどんなにありがたかったことだろう。小櫃川流域では、このほか、上総松丘や亀山にも発電所があった。

- 図3 小櫃川と久留里の発電所の位置

- 昭和46年発行の1:25000地形図「久留里」(部分)を基に作成

久留里の発電所は河川改修(川廻し)で跡形もなくなっているが、現在の流路と久留里線の間の竹藪に隠れるように、何かの構造物の残骸が見られる(写真4)。

- 写真4 現在の小櫃川流路と久留里線の間に見られる構造物の残骸

なお発電のために掘られたトンネルは、大きさがほぼ二尺×五尺(人間がようやくひとり通れる程度の大きさ)で、小櫃川や養老川の中~上流域に用水を通すために掘られた「二五穴」と同じようなものであったという(久留里城址資料館より聞き取り)。

川廻しにしても、川の水を利用した発電にしても、「古人の知恵」が偲ばれる。

- 【参考文献】

- 君津市市史編さん委員会編(1996) : 君津市史 自然編 640p. 君津市.

(八木令子)