2022/07/15(金)

ニオガイとマツカゼガイの気になる関係

館山市内にて。数千年前のこの場所は、波打ち際の岩礁だった。岩礁に巣穴を掘って暮らしていた二枚貝の化石が観察できる。数千年前の岩礁から分離した岩石が転がっていたので、ハンマーで割ってみると、巣穴の中に二枚貝の化石を見つけた(写真1)。巣穴の奥にニオガイ、入口に近いところにマツカゼガイが収まっている。

- 写真1 巣穴の中に収まるニオガイ(巣穴の奥)とマツカゼガイ(巣穴の入口)の化石(黄色三角は巣穴の入口、巣穴の深さは約4.3センチ)

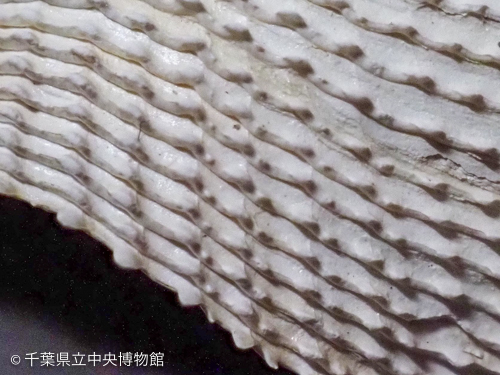

岩石を割るときに、ニオガイは巣穴から外れてしまったので、写真1では元の位置にはめ直してある。教室博日記No.2083でも紹介したニオガイは、岩石などに巣穴を掘って生活する穿孔貝(せんこうがい)の仲間だ。貝殻の開閉・回転・前後運動によって、殻表面の突起(写真2)を巣穴の壁面に押し当てて、岩石を削る。岩石に巣穴を掘るのは大変だが、この中に棲むことで、外敵から身を守ることができる。

- 写真2 ニオガイの殻表面の突起(写真の幅は約1センチ)

マツカゼガイも岩石中からよく見つかる二枚貝だが、写真1のマツカゼガイは自力で巣穴を掘ったというよりは、ニオガイが掘った巣穴に入り込んだと思われる。マツカゼガイは巣穴の中に隙間なく収まっていて、巣穴の中で成長した印象を受ける。よく観察すると、マツカゼガイの成長に伴い、ニオガイの殻の一部が壊されたようにも見える(写真3)。

- 写真3 マツカゼガイ(左)の成長に伴って壊されたように見えるニオガイ(右)の殻(黄色矢印、写真1を拡大したところ)

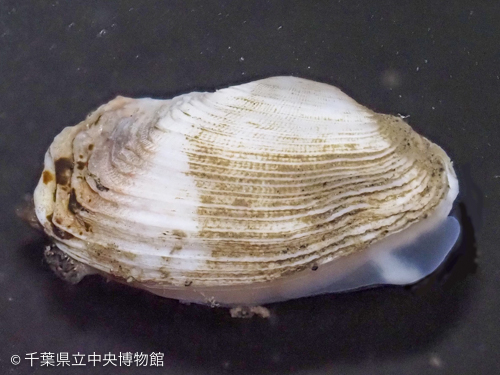

ニオガイが掘った巣穴を利用することで、マツカゼガイは巣穴を掘る労力を節約して外敵から身を守っていたのかもしれない。マツカゼガイは自力で巣穴を掘るよりも、ニオガイの巣穴などの小さな窪地を巣穴として利用することが多いのだろうか。現在の磯でもよく見かけるマツカゼガイ(写真4)とニオガイ(フィールドノートNo. 2104、写真6)だが、この二枚貝たちの関係が気になって仕方ない。

- 写真4 生きているマツカゼガイ(撮影場所:館山市見物海岸、撮影日:2022/4/30、殻長約1.5センチ、左側の短い軟体部は水管、右側の軟体部は足)

- ニオガイ Barnea fragilis(ニオガイ科)

- マツカゼガイ Irus mitisa(マルスダレガイ科)

(千葉友樹)