2023/07/04(火)

重厚だけど繊細、ブラウンスイシカゲガイの化石

君津市内にて。この場所では、地蔵堂層と呼ばれる約40万年前の地層が観察できる。貝化石が密集する砂層中にひときわ大きな貝化石を見つけた(写真1)。一部しか見えていないが、殻表面の特徴的な肋(ろく)の形から、ブラウンスイシカゲガイと思われる。

- 写真1 地層中のブラウンスイシカゲガイらしき貝化石(黄色三角、写真の幅は約20センチ)

地層から自然に分離し、崖下に落ちた化石を探すことにした。しばらく探すと、ブラウンスイシカゲガイの化石が落ちていたので、持ち帰って標本にした(写真2~4)。

- 写真2 ブラウンスイシカゲガイの化石(目盛りの単位はミリ)

- 写真3 ブラウンスイシカゲガイの化石(写真2と同じ標本の内面)

- 写真4 ブラウンスイシカゲガイの化石(写真2と同じ標本、膨らみが強い)

殻表面の角張った肋(写真2)は、何とも言えない魅力がある。殻は厚く、ずっしりと重い。しかし、肋間に挟まった砂を取り除こうとすると、肋の部分が壊れることが多い。重厚な見た目からは想像もできないほど繊細で、肋が残った標本には、なかなかお目にかかれない。名前にある「ブラウンス」は、ドイツの地質学者ダーフィト・ブラウンスに由来するらしい。膨らみの強い貝殻(写真4)は、二枚の殻が合わさると、かわいらしいハート型になる。この標本は一枚の殻しかないので、もう一枚の殻は想像力で補ってほしい。

地蔵堂層が含まれる下総層群(約45~8万年前の複数の地層を含むまとまり)からは、他にもイシカゲガイ類の化石が見つかる。イシカゲガイ(写真5)とエゾイシカゲガイ(写真6)は、ブラウンスイシカゲガイに比べると小型だ。

- 写真5 イシカゲガイの化石(印西市の木下層から産出、目盛りの単位はミリ)

- 写真6 エゾイシカゲガイの化石(君津市の地蔵堂層から産出、目盛りの単位はミリ)

イシカゲガイ類の化石を並べると、それぞれの肋の特徴が分かる。イシカゲガイとエゾイシカゲガイは、ブラウンスイシカゲガイと比べると、肋が低く丸みがある(写真7~9)。エゾイシカゲガイはイシカゲガイよりも肋数が多い。

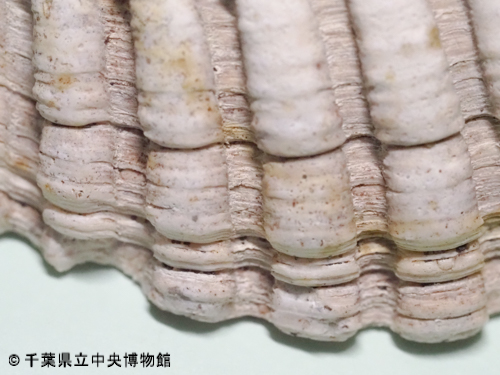

- 写真7 ブラウンスイシカゲガイの殻表面の肋(写真の幅は約2センチ、写真2と同じ標本)

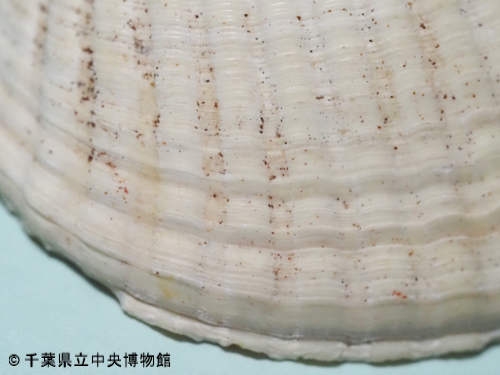

- 写真8 イシカゲガイの殻表面の肋(写真の幅は約2センチ、写真5と同じ標本)

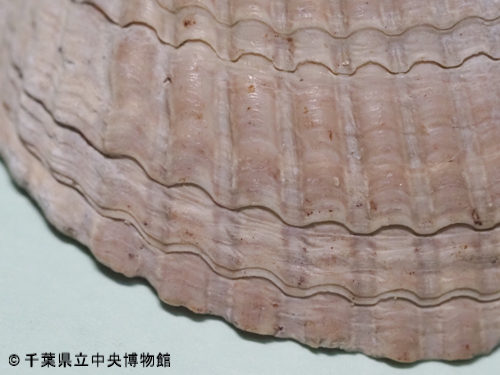

- 写真9 エゾイシカゲガイの殻表面の肋(写真の幅は約2センチ、写真6と同じ標本)

イシカゲガイとエゾイシカゲガイは現在も日本近海で生きているが、ブラウンスイシカゲガイは絶滅してしまった。下総層群から見つかる貝化石のほとんどは現在も生きているのに、なぜか絶滅してしまったブラウンスイシカゲガイ。ミステリアスな魅力も持ち合わせている。

- ブラウンスイシカゲガイ Clinocardium braunsi(ザルガイ科)

- イシカゲガイ Keenocardium buellowi(ザルガイ科)

- エゾイシカゲガイ Keenocardium californiense(ザルガイ科)

(千葉友樹)