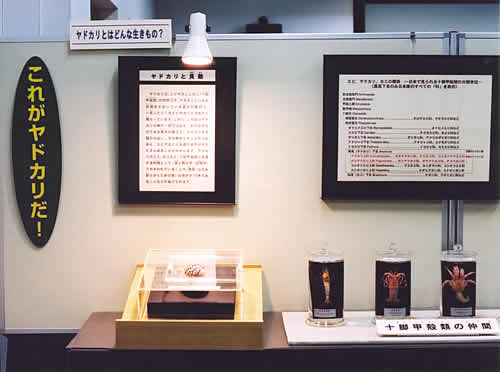

| ヤドカリとはどんな生きもの? |

| ヤドカリの体のつくり |

| ヤドカリ科とホンヤドカリ科 |

| ヤドカリのオスとメス |

| ヤドカリの成長 |

| これでもヤドカリ |

| ヤドカリとはどんな生きもの? |

| ヤドカリは、エビやカニと同じ「十脚甲殻類」の仲間です。ヤドカリといえば貝殻をせおっている姿が印象的で、一見したところエビやカニとは大きく異なっています。しかし、この貝はヤドカリの体の一部ではなく、別の生きものである巻貝の殻です。ヤドカリを貝殻から出し、その体をくわしく見てみると、エビやカニと共通する部分がたくさんあることがわかります。ヤドカリやエビ、カニなど、十脚甲殻類に共通する特徴として、頭と胸が甲(頭胸甲)でおおわれていることや、はさみ脚と歩くための脚の合計が10本であることなどがあげられます。 |  |

|

|

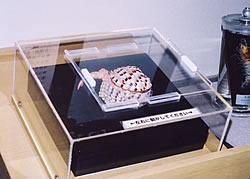

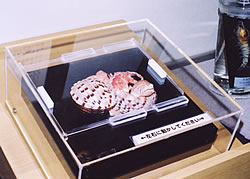

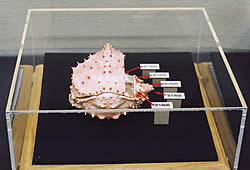

| ヤドカリと貝殻の関係。貝殻の部分をスライドさせると貝の中のヤドカリのようすがわかる標本を使って展示しました。 |

| ヤドカリの体のつくり |

| ヤドカリは歩くための脚のうち、後ろの二対(左右二本ずつ)が前の二対に比べて小さくなっています。これは、狭い貝殻の中に溜まったゴミをかき出したりするのに役立っています。また、ふだん貝殻にかくれている腹部はやわらかく、右にねじれています。この腹部には目立った節がありません。これらは同じ十脚甲殻類の中でもエビやカニにはみられない“典型的なヤドカリ”の特徴です。 |

“典型的なヤドカリ”の体のつくり |

| ヤドカリ科とホンヤドカリ科 |

| わたしたちが磯遊びなどで目にするヤドカリは、大きくふたつのグループ(科)に分かれます。左右のはさみの大きさを比べると、簡単に見分けることができます。左右のはさみがほぼ同じ大きさか、左側が右側に比べて大きくなっているのがヤドカリ科です。一方、右側のはさみが左側に比べて大きくなっているのがホンヤドカリ科です。まずはこれらふたつのグループを見分けると、ヤドカリの名前調べはより簡単になります。 |

| ヤドカリ科のヤドカリ | |

ホンドオニヤドカリ Aniculus miyakei |

コブヨコバサミ Clibanarius infraspinatus |

イシダタミヤドカリ Dardanus crassimanus |

アカボシヤドカリ Dardanus aspersus |

| ホンヤドカリ科のヤドカリ | |

ヤマトホンヤドカリ Pagurus japonicus |

ベニホンヤドカリ Pagurus rubrior |

トサカコテホンヤドカリ Pagurus lophochela |

イダテンヒメホンヤドカリ Pagurixus nomurai |

| ヤドカリのオスとメス |

| ヤドカリのオスとメスは、脚のつけ根に開く生殖孔の位置によって見分けます。オスでは最後の脚のつけ根に生殖孔が開き、一部の種類では、生殖孔の開く位置に「精管」とよばれる突起があります。これに対し、メスでは前から三番目(はさみ脚を除くと二番目)の脚のつけ根に生殖孔が開きます。 ヤドカリもカニと同じように、卵の中から幼生が出てくるまでの間、メスは腹部に卵を抱いています。十脚甲殻類の腹部には「腹肢」という「附属肢(触角や脚などの総称)」があり、メスの腹肢は卵を抱くためにオスに比べて長くなっています。ヤドカリの多くは、腹部の左側のみに腹肢をもっています。ヤドカリが利用しているものをはじめ、巻貝は基本的に右巻きで、左側に空洞ができます。ヤドカリの腹肢の位置は、巻貝の形に関係すると考えられています。 |

オスの生殖孔(矢印) |

メスの生殖孔(矢印) |

オスの腹肢(矢印) |

メスの腹肢(矢印) |

腹肢に卵を抱えたカブトヤドカリ Dardanus deformis |

| ヤドカリの成長 |

| 卵から生まれたばかりのヤドカリは、親とはまったく異なった形をしており、ミジンコのように水中を漂っています。これを「ゾエア幼生」とよびます。ゾエア幼生は、数回脱皮するとやや親に近い形となり、海底付近で暮らすようになります。この時期のヤドカリのこどもを「グラウコトエ幼生」とよびます。グラウコトエ幼生の腹部はエビのようにまっすぐで、はっきりした節があります。そしてさらに脱皮をして小さなヤドカリ(稚ヤドカリ)になります。稚ヤドカリでは腹部の節が目立たなくなり、このころから貝殻をせおうようになります。 親と同じ形になり、貝殻をせおうようになってもヤドカリは脱皮をしながら成長を続けます。そして、大きくなった体にあうサイズの貝殻を探し、引っ越ししていきます。 |

| これでもヤドカリ |

| 十脚甲殻類をエビ、ヤドカリ、カニと分けた場合、カニのような形をしていても分類学的にはヤドカリの仲間に含まれるものがいます。私たちの食卓にのぼるタラバガニの仲間がその一例です。広い意味でのヤドカリの仲間を「異尾類」とよびますが、その特徴のひとつは、胸脚のうちいちばん最後の脚が最も小さくなっていることです。タラバガニの仲間は、いちばん後ろの脚が小さく、さらにメスの腹部がヤドカリと同じように右にねじれているため、「カニ」ではなく「ヤドカリ」の仲間に入れられています。 また、カニの形に似たカニダマシやエビの形に似たコシオリエビの仲間も、いちばん後ろの脚が他に比べて小さいため、ヤドカリの仲間に分類されています。 |

タラバガニの仲間、アブラガニ Paralithodes platypus |

|

アブラガニのメスの腹部 |

|

アブラガニ(右)と本物のカニ・タカアシガニ(左)の腹部の比較には、手にとれるはく製を使って展示しました |

|

タラバガニの仲間の最後の脚が小さくなって甲の中に折りたたまれているところを示したはく製 |