| New 企画展のようす 〈行事のようす〉 その8 講演会 「関東平野の地震の揺れを科学する」 ―日本海の拡大時期にさかのぼって― 講師:高橋雅紀さん(産業技術総合研究所 主任研究員)  |

|

講演のタイトルをみると,一見難しそうで,今回の企画展示「化石が語る熱帯の海」とはちょっと関係なさそうな感じもするのですが・・・.地震の揺れは,地下の地質構造と密接な関係があり,関東地方の地下の地質構造は,実は,サブタイトルにもある,「日本海の拡大時期」の中新世に主に形づくられたそうです. |

画像その1 当日10:13,新潟県中越沖地震が起きました. 地震直後,生態園で博物館の常連さんから,「今日は地震雲が出ているよ」と聞いて撮影したものです(真偽のほどはわかりません). 偶然ですが,本日の講演の内容は,ほんとにタイムリーすぎます. |

画像その2 司会の当館・高橋研究員から本日の講師・高橋 雅紀さんの紹介があり,続いて当館佐久間館長から,運よく地震の被災から免れた自身のエピソードを交え,あいさつがありました. |

画像その3 いよいよ講演の始まりです.講師の高橋雅紀さんです. 高橋さんは自己紹介で,当日10:13に起こった中越沖地震にふれ,まさに自分の研究,本日の講演内容と深く関係していること,地震の話をするけれども,自身は,山(野外)を歩いて地層を調査する根っからの「地質屋」である旨のお話がありました. |

画像その4 まず,こんなスライドから始まりました. 何か地図のような模様ですが,何だかわかりますか? 答えは,ヒゲを生やした男の姿(矢印が顔です).なるほど!言われてみれば・・・.視点を変えてみれば,わからなかったものが見えてくる(驚き)という例えのようです. |

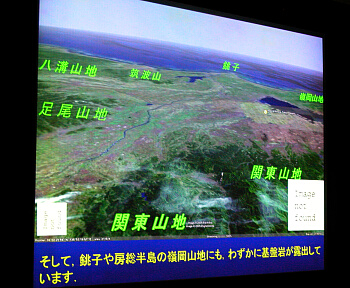

画像その5 関東地方を空から見てみました. |

画像その6 関東地方の基盤深度分布図です.ボーリング調査,重力測定,地震波観測による従来の研究結果をみてみました. 関東平野の西から東京湾にかけて深い凹みが見られます.しかし,底部に凹凸は有りません. |

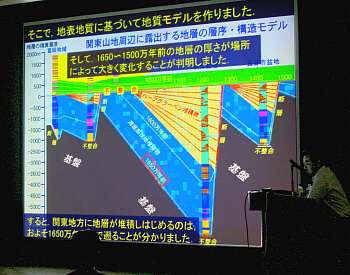

画像その7 関東各地での,基盤岩やその上の堆積物の地表地質の調査結果から,関東平野の地下の地質構造について,このようなモデルを推定しました. ギザギザした灰色の基盤岩の上に,3種類の地層が重なっています. 基盤は,従来考えられていたような,なだらかで対照的なものではなく,比較的急で凹凸に富んだ,非対称的なものだったということです. |

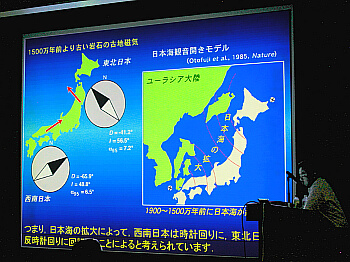

画像その8 この地質構造は,いつできたのか. 実は,今回の展示にもある,中新世の日本海の拡大時期にできたとのことです. スライドは,岩石にのこされた当時の地磁気の向きが,大陸付近にあった日本列島が,「観音開き」することよって日本海が拡大されたことを裏付けていることをあらわしています. |

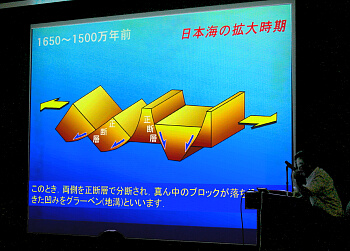

画像その9 では,このような地質構造は,どうやってできたのか. まず,日本海の拡大にともなって,基盤岩が両側に引っ張られて正断層が生じ,地層がずれ,地溝(グラーベン)や半地溝(ハーフグラーベン)という大きな「みぞ」が生じました. |

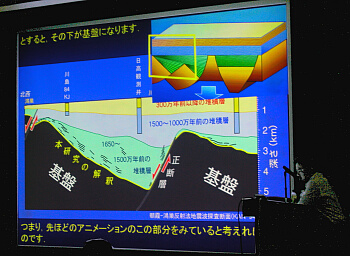

画像その10 画像その10そこに,1650万年前〜1500万年前の地層(緑)が扇状にたまり,〜1000万年前の成層した地層(青),300万年前以降の新しい成層した地層(黄色)が順次堆積しました. 関東平野の地下には,大きな段差のある基盤と,3段重ねの厚い堆積物の,比較的複雑な地質構造が存在していることが明らかになりました. そして,そのことが地震の予測を困難にしているとのことでした. |

画像その11 話の途中には,こんなスライドで,「息抜き」の時間が3度もうけられました. これは,地震に対する普段からの心構えが防災上,重要だと言うことを突然現れたお化けに例えて説いたものです. |

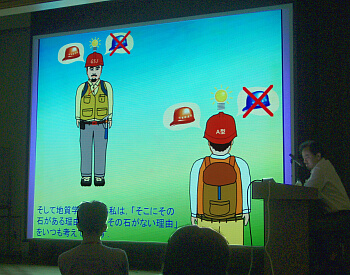

画像その12 こちらも息抜きで,「地質学者である自分は,『そこにその石がある理由,そこにその石が無い理由』を常に考えている」ということを,ヘルメットの色あての思考を引き合いに出して説明されました. |

画像その13 ほかにも,関東の地下に存在する断層,中越地震での深度分布と地質構造,中央構造線,フォッサマグナ(南部・北部)など,具体的な地名や研究事例を挙げて,数多くの興味深いお話を,豊富なスライドで,わかりやすく説明してくださいました. |

画像その14 質疑応答があり,好評のうちに,大変有意義な講演が終了しました. |

画像その15 終了後も高橋雅紀さんと,高橋雅紀さんが作成された関東地方の基盤深度の模型を囲んで多くの方が集まり,熱心にお話を聴いていました. |