New

展示物の紹介

|

企画展「化石が語る熱帯の海」の展示物の一部をご紹介します.

|

|

厚い“胸板”と“出っ歯”がステキ!

パレオパラドキシア(金田一標本)(復元骨格・複製)

(群馬県立自然史博物館所蔵, 原標本:岩手県立博物館所蔵)

|

|

| Paleoparadoxia tabatai (Tokunaga) |

| 岩手県 二戸市 金田一 |

白鳥川層群 末ノ松山層 |

中期中新世

(約1600万年前) |

約1600万年前の地層から発見されたパレオパラドキシアです.1980年に,岩手県二戸市金田一で発見されたことから金田一標本と呼ばれています.

頭骨など見つからなかった部位に関しては,カリフォルニアで発見された標本(スタンフォード標本)から復元されています.

[体長:約3m]

|

|

New

ドン DON ど〜ん と展示してます.

カルカロドン・メガロドン

(藤原治氏,群馬県立自然史博物館,埼玉県立自然の博物館 所蔵)

|

|

| Carcarodon megalodon Agassiz |

| 宮城県 亘理郡 亘理町 |

山入層 |

中期中新世

(約1200万年前) |

| 群馬県 安中市 |

富岡層群 原市層 |

中期中新世

(約1200万年前) |

おもに中新世〜鮮新世に世界的に生息していた巨大なサメで,日本各地からその歯の化石が見つかっています.体長は,12〜15メートルあったと推定されています.

右下は,加藤研究員が宮城県で発見した日本最大級!?の標本で,その上にあるのは,群馬県で発見された,非常に保存状態の良い(日本最美級!?)の標本です.その他の標本は全て個人の方が宮城県で採集したものです.

[右下の歯の高さ:約15.5cm]

|

|

New

本物はどれだ

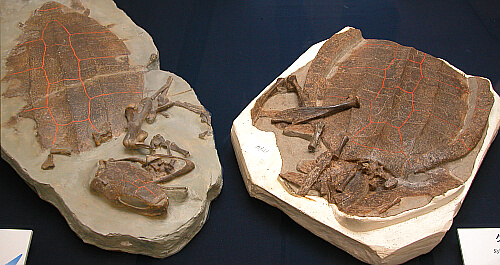

クロベガメ

(群馬県立自然史博物館所蔵)

|

|

| Syllomus aegyptiacus (Lydekker) |

| 群馬県 安中市 |

富岡層群 原田篠層 |

中期中新世

(約1600万年前) |

中新世に汎世界的な分布をしていたとされるウミガメで,富山県をはじめ,埼玉県,群馬県など各地から報告がありますが,群馬県の富岡層群からは特にたくさん見つかっています.ウミガメとしてはやや小型で,細長い甲らに3本の盛り上がったすじがたてに走るのが特徴です.

片方が実物,もう一方が複製です.どちらかわかりますか?会場で確認してください.

[右の岩の幅:約30cm]

|

|

New

名付け親は,加藤研究員.

トミダケアシガニ

|

|

| Maja tomidai Kato |

千葉県 安房郡 鋸南町

|

三浦層群 千畑層 |

後期中新世

(約600万年前) |

クモガニ上科ケアシガニ科の化石種.千畑層の化石の研究に大きく貢献した富田進博士にちなんで,2002年,トミダケアシガニとして新種記載しました.新種記載のもとになった完模式標本を展示.

現生のケアシガニと並べて紹介しています.

[甲羅の幅:約5cm]

|

|

New

クイズです.私の腕は何本?

ウデボソキクバナヒトデの仲間

(水野吉昭氏所蔵) |

|

| Brisingella sp. |

| 愛知県 知多郡 南知多町 |

師崎層群 豊浜層 |

前期中新世

(約1800万年前) |

|

ウデボソキクバナヒトデの仲間は,化石ではほとんど知られていません.現生では,腕が7本,10本,11本などのものが知られていますが,この化石のように9本のものは知られていません.

[岩の大きさ:約20cm]

|

|

ペンギンのようでペンギンでない.

プロトプテルム(ペンギンモドキ)(復元骨格・複製)

(国立科学博物館所蔵) |

|

| Copepteryx hexeris Olson and Hasegawa |

福岡県 北九州市 藍ノ島

|

芦屋層群 山鹿層 |

後期漸新世

(約2600万年前) |

|

外見はペンギンに良く似ていますが,実はペリカンのなかまです.ペンギンのように海に潜って,魚などを食べていたものと考えられています.

九州,山口,福島,北海道などの始新世後期〜漸新世の地層から見つかっていますが,中新世前期の化石記録を最後に絶滅したとされます.

後ろに展示されている美しい絵は,プロトプテルムの生態の復元画で,松戸市在住の画家,小田隆さんの作品(原画)です.

[高さ:約110cm]

|

|

ノジュールをパッカっと割ると・・・!!

オザワノコギリガザミ

(国立科学博物館所蔵)

|

|

| Scylla ozawai Glaessner |

| 岩手県二戸市 |

門ノ沢層 |

中期中新世

(約1600万年前) |

現在のノコギリガザミの仲間は,熱帯・亜熱帯海域を中心に広く分布していますが,この時代には,東北北部からも知られています.

石が赤いのは,化石を際立たせるために朱墨をぬってあるからです.カニの化石は,この標本のようにノジュール(まるく固まった岩)から産出するケースが多く見られます.

[石の大きさ:約12cm]

|

|

カニ(蟹)?サイ(犀)?

カニサイ

(瑞浪市化石博物館所蔵) |

|

| Chirotherium pugnator (Matsumoto) |

| 岐阜県 可児市 |

瑞浪層群 平牧層 |

中期中新世

(約1600万年前) |

|

大型のサイの下あごです.岐阜県の可児(かに)地方からはじめて見つかったので,この名前で呼ばれています.カニ(蟹)とは関係ありません.

このなかまのサイは,中新世のユーラシア大陸からアフリカにかけて広く分布していたと考えられています.大きさは現在のクロサイと同じ程度(体長3m前後)で,ツノはなかったとされます.

[大きさ:約25cm]

|

|

ちょっと地味ですが,世界的珍品!

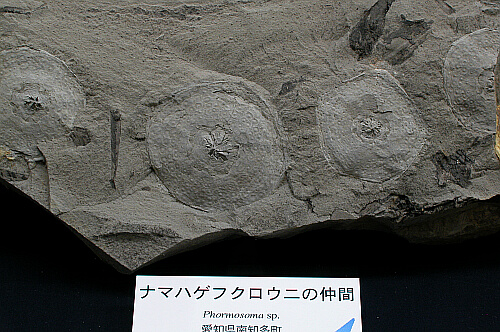

ナマハゲフクロウニ

|

|

| Phormosoma sp. |

| 愛知県 知多郡 南知多町 |

師崎層群 山海層 |

前期中新世

(約1800万年前) |

|

ナマハゲフクロウニの化石は世界的に見てもこの場所以外からは見つかっていません.

産出した地層は,深海底の土石流の堆積物と考えられており,一気に埋め立てられたかのようにいくつもの個体が並んでいます.

名古屋市在住の水野吉昭さんから寄贈していただきました.

[1個体の大きさ:約7〜10cm]

|

|

恐竜!?・・・いえいえ違います

シガマッコウクジラ(頭骨・複製)

(群馬県立自然史博物館所蔵, 原標本:四賀化石館所蔵(SFM-00001))

|

|

| Brygmophyseter shigensis (Hirota and Barnes) |

| 長野県 松本市 四賀 |

別所層 |

中期中新世

(約1500万年前) |

約1500万年前の原始的なマッコウクジラの仲間です.1987年に長野県松本市四賀(旧四賀村)で地元の小学生が発見しました.

現在のマッコウクジラは,上あごの歯は退化してほとんどなくなっていますが,シガマッコウクジラには,上あごにも下あごと同じような円錐形の歯が生えています.

[大きさ:約140cm]

|

|

これはデカいぞ!お化けシジミ

ヒルギシジミ類(スタックヒルギシジミ)

(瑞浪市化石博物館所蔵) |

|

| Geloina stachi Oyama |

(左上)

岡山県 勝田郡 奈義町

|

勝田層群 吉野層 |

中期中新世

(約1600万年前) |

(左下)

広島県 三次市 |

備北層群 下部層 |

中期中新世

(約1600万年前) |

(右上)

富山市 八尾町 |

八尾層群 黒瀬谷層 |

中期中新世

(約1600万年前) |

(右下)

広島県 庄原市 |

備北層群 下部層 |

中期中新世

(約1600万年前) |

|

殻の大きさが10センチを超える世界最大のシジミガイ類です.1950年に化石が富山県で発見され,中新世の日本列島がとても温暖だったことを解き明かすきっかけとなりました.

展示では現生の西表島のヤエヤマヒルギシジミ(Geloina erosa(Solander)

写真の中央2つ)と並べて紹介しています.

[中央下のヤエヤマヒルギシジミの大きさ:約10cm]

|

|

1600万年生きてます.

オキナワアナジャコ

(西川功氏所蔵) |

|

| Thalassina anomala (Herbst) |

| 広島県 神石郡 神石高原町 |

備北層群 下部層 |

中期中新世

(約1600万年前) |

熱帯のマングローブ湿地周辺に生息する甲殻類です.広島県,福井県,石川県などの約1600万年前の地層から化石が見つかっています.

展示では現生の西表島のオキナワアナジャコと並べて紹介しています.

[大きさ:約15cm]

|

|

レプリカですが迫力満点!

デスモスチルス(頭骨・複製)

(原標本:産総研 地質標本館所蔵 (GSJ F07743))

|

|

| Desmostylus hesperus Marsh |

| 北海道 枝幸郡 枝幸町 歌登 |

タチカラウシナイ層 |

中期中新世

(約1400万年前) |

デスモスチルスは,中新世の北太平洋沿岸に生息していた哺乳類で,すでに絶滅した束柱目に属します.その骨格や歯の形は,現在生きているどの哺乳類とも異なっており,その生態には謎が多い動物です.

デスモスチルスという名前は,ギリシャ語のデスモス(“束ねた”)とステュロス(“円柱”)を合わせた言葉で,臼歯の形が,下の写真のようにのり巻きを束ねたようなとてもユニークな形をしていることから名付けられたものです.その臼歯は,エナメル質がとても厚くたいへん丈夫で,強くものを砕いたり,すりつぶすことができそうです.一体なにを食べていたのでしょうか.

[大きさ:約48cm]

|

|

歯のユニークさでは負けません!

デスモスチルス(臼歯)

|

|

| Desmostylus hesperus Marsh |

アメリカ合衆国

カリフォルニア州

|

テンプラー層 |

中期中新世

(約1500万年前) |

大きいほうが下あごの大臼歯,小さいほうは乳臼歯(乳歯)とみられます.

[大臼歯の大きさ:約6.5cm]

|

|

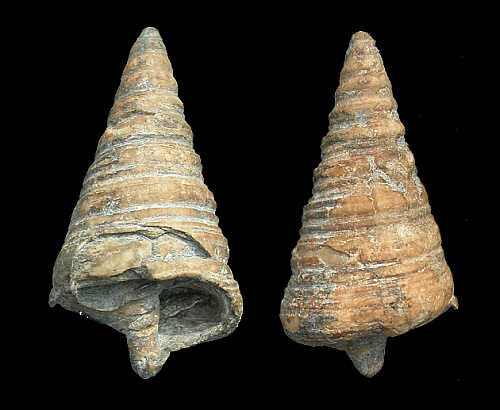

熱帯の海の“証人”

スケンクセンニンガイ

(瑞浪市化石博物館所蔵) |

|

| Telescopium schenki Hatai and Nishiyama |

岡山県 勝田郡 奈義町

|

勝田層群 吉野層 |

中期中新世

(約1600万年前) |

|

センニンガイは現在,フィリピン,東南アジアのマングローブ湿地に生息しています.したがってセンニンガイの化石は,地層が堆積した当時がとても温暖で,マングローブ湿地があったことを示す重要な証拠と考えられます.示相化石(当時の環境を示す化石)の良い例ですね.

沖縄のマングローブ湿地では,生きた貝は見つかっていませんが,古い貝殻が見つかることがあります.当博物館の黒住研究員によると,八重山諸島では350年位前までは生息していたということです.

[大きさ:約9cm]

|

|

|