| 特別展案内 | 千葉県立中央博物館 |

|

|

| 平成15年9月23日(火)〜11月24日(月) |

| 私たちの身の回り、房総の人里の風景は、この数十年で大きく変わりました。特別展「野の花・今昔」では、日常の風景のなかに生きていた生物相の変化を、標本や写真、絵葉書、浮世絵などの記録から読みとく展示です。 |

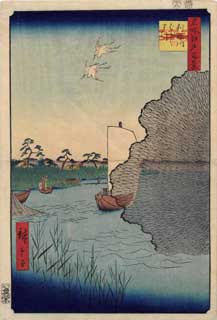

| 現在の江戸川の下流、市川市と江戸川区の境あたりの風景が描かれた右の浮世絵(図1)をみてみましょう。 ヨシが描かれた河岸は現在のような人工護岸ではなく、自然なままの河川です。産卵に来たコイをねらう投網にみられるように、多様な生物相が河川には見られ、人の営みも多様な生物群集に依存するものでした。このような景観とともに、当時みられた多様な生物相はいまでは失われてしまったものです。 図2は明治末に撮影された、千葉市稲毛海岸あたりの風景です。当時の街道は、東京湾に沿って崖のすぐ下を通っていました。崖の上部には、背の低い草と松が写っています。道ばたではシオフキと思われる貝を貝剥きをしているのでしょう。人々の暮らしは、東京湾に見られた多様な生物群集に依存する暮らしでした。海岸のマツ林には季節になれば沢山のきのこも見られたでしょう。 図3は、同じ地点の現在の姿です。道路は千葉市美浜区幸町、崖は稲毛区黒砂になります。この100年に間に、大きく人の暮らしが変化し、身の回りに見られる生物も大きく変化しました。 |

図1 江戸名所百景 利根川ばらばらまつ 歌川広重(当館蔵)  図2 稲毛の海岸が写された明治末の絵葉書 (千葉県立房総風土記の丘蔵)  図3 図2の現在の様子 (千葉市美浜区幸町、国道14号線の中央分離帯から東京方面を望む位置 |

||

| このように、私たちの暮らしの変化は身の回りの景観や生態系を変えてきました。房総には様々な景観がありますが、最も大きな打撃を受けたのは、川や海岸線だと考えられています。線状にしか存在しないため、海岸線沿いに道路ができたり、川べりに護岸工事が行われたりすれば、その景観は一気に失われてしまうのです。展示では、こうした景観を、 江戸川の河畔(河川の例)(図4)、 九十九里平野(湿原の例)(図5)、 東京湾岸(海岸の例)(図6)の3つに代表させて紹介します。 ※以下に続く。 最近では、自然改変を行う能力が増大したこともあり、広大な面積を占める景観も変化にさらされています。こうした例として、江戸時代には草原が広がり牧場として使われていた 下総台地西部(草原の例)(図7)、 沼から干拓地へと変化してきた手賀沼(湖沼の例)(図8)、 そして人と自然の共生のモデルとして最近脚光を浴びるようになった里山の例として市原市(図9) の3つを取り上げて、その今昔をご紹介します。 自然を理解するにしても、守るにしても、その自然が本来どのような姿をしていたかが分からなければ、的はずれな結果を生んでしまうかもしれません。ほんの数十年前から約100年前の房総の自然がどのような姿をしていたかを知っていただき、郷土の自然のあるべき姿を、さぐるための助けになればと思います。 |

図4 昭和40年代の江戸川河畔(撮影:岩瀬徹)とノカラマツ  図5 昭和30年代の茂原・八積湿原(撮影:小滝一夫)とトキソウ   図6 明治末の稲毛海岸(千葉県立房総風土記の丘蔵)とハマヒルガオ   図7 昭和40年代の習志野湿地(撮影:岩瀬徹)とクララ   図8 昭和28年の手賀沼(撮影:深山正巳)とガシャモク 図8 昭和28年の手賀沼(撮影:深山正巳)とガシャモク   図9 明治末の佐是(市原市佐是、千葉県立房総風土記の丘蔵)とカントウタンポポ 図9 明治末の佐是(市原市佐是、千葉県立房総風土記の丘蔵)とカントウタンポポ |

||

| 千葉県の自然の現状を知る大きな助けとなるのが1999年に発行された「千葉県の保護上重要な野生生物 ─千葉県レッドデータブック─植物編」(図10)です。この本のために行われた調査の結果、多くの植物が減少し危機的な状況にあることが明らかになりました。維管束植物の場合、千葉県に自生する在来種約2,700種のうち、約25%がこの本でとりあげられるまでに減少しており、42種が県内では絶滅していました。 減少・絶滅の原因は、乾燥化によって減少しつつあるキヨスミイトゴケのように、環境の変化によるもの、牧場跡の草原に生えていたキキョウや乾田化により減少したミズオオバコのように、人の生業の仕方が変わったことによるもの、ラン科植物のような、乱獲によるもの(図11)、マツ林のキノコのような、共生の相手が減少したことによるもの(図12)など、様々です。ただ、そのほとんどは、突き詰めていくと人間の活動の結果である点は共通しています。 今回の展示では、この「レッドデータブック」についても詳しくご紹介します。期間中の10月26日(日)にはケビン・ショート氏や大場達之氏をお招きしてシンポジウム「千葉県レッドデータブックの活用と将来への展望」も開催いたします。 さて、多くの野生植物が絶滅に向かう一方、絶滅したと思われていた植物が、復活することもあります。その代表例が神崎町のオニバス(表紙写真)や手賀沼のガシャモク、検見川の大賀ハス(図13)のような "埋土種子" つまり土の中で長く眠っていた種子からの発芽・成長です。こうした例は水辺の植物に多く、今後、そうした地域の様々な植物を復活させることができるのではないか、と期待が寄せられています。特別展では手賀沼の泥中に埋もれた種子から復活した水草を水槽で展示します。 |

図10 「千葉県の保護上重要な野生生物─千葉県レッドデータブック─植物編」  図11 アワチドリ 図11 アワチドリ 図12 マツ林のアミタケ 図12 マツ林のアミタケ 図13 大賀ハス 図13 大賀ハス |

||

|

シンポジウム(終了しました。) 平成15年10月26日(日曜)9:45-16:15 千葉県レッドデータブックの活用と将来への展望 演者:ケビン・ショート,大場達之 他 内容:千葉県レッドデータブックの企画者,著者,利用者がつどい,千葉県レッドデータブックを検証して,次回に向けて何をすべきかを討議します 関連講演会 会場:県立中央博物館 講堂 先着200名 参加無料 ★ 10月5日(日)13:30-14:30 地衣類が語る房総の自然(終了しました。) 講師:原田 浩(中央博物館 植物学研究科) 内容:ウメノキゴケ,ハナゴケ・・・,"コケ"と呼ばれる菌類,房総半島から約250種知られる地衣類の実態を紹介します. ★ 10月12日(日曜)13:30-15:00 アサザ咲く水辺を蘇らせる協働(終了しました。) 講師:鷲谷いづみ(東京大学大学院教授,詳細は裏面参照) ★ 10月19日(日)13:30-14:30 海藻と人のかかわり今昔(終了しました。) 講師:宮田昌彦(中央博物館 植物学研究科) 内容:日本列島に営みをもった人々の生活と海藻のかかわりについてお話します. ★ 10月26日(日)9:45-16:15 関連シンポジウム 千葉県レッドデータブックの活用と 将来への展望(終了しました。) 演者:大場達之,ケビン・ショート 他(詳細は裏面参照) ★ 11月2日(日)13:30-14:30 房総キノコ学事始め(終了しました。) 講師:吹春俊光(中央博物館 植物学研究科) 内容:房総では食用のハツタケやショウロが昔から有名です.自然誌の視点から房総のきのこの今と昔についてお話します. ★ 11月9日(日)13:30-14:30 田んぼの今昔(終了しました。) 講師:中村俊彦(中央博物館 生態・環境部長) 内容:田んぼはイネ作りの場ですが,そこは昔からいろいろな生物の生活の場でもありました.そんな田んぼの自然と最近の変貌についてお話しします. ★ 11月16日(日)13:30-14:30 失われた音の風景(終了しました。) 講師:大庭照代(中央博物館 生態学研究科) 内容:環境の悪化により私たちの周りから様々な自然の音風景が失われてゆきます.自然の営みを映し出す音の意味を考えます. ★ 11月23日(日)13:30-14:30 どうする!?外来動物の問題 講師:落合啓二(中央博物館環境科学研究科) 内容:近年,世界的に問題になっている外来種問題について,千葉県の外来哺乳類の現状と課題をお話します. ★ 11月24日(月祝)13:30-14:30 野の花・今昔 講師:天野 誠(中央博物館 植物学研究科) 内容:千葉県に生きる植物は時とともに変化します.絶滅した植物,最近帰化した植物を中心に植物の変遷を写真と標本で紹介します. |

|||

| (1) 開館時間 午前9時〜午後4時30分 (2) 入場料(特別展会場のみ) 一 般 500円(400円) 高校生・大学生 400円(300円) 小学生・中学生 200円 (60円) ※( )内は,20名以上の団体料金 (3)休館日 毎週月曜日(祝祭日の場合翌日) |

|||

| ○ 電車・バスを御利用の場合 ・千葉駅(JR・京成)東口7番乗り場から京成バス「大学病院」「大学病院・南矢作」行き約10分.「中央博物館」バス停下車,徒歩約5分. ・蘇我駅(JR京葉線・内房線・外房線)東口2番乗り場からバス「大学病院」行き約10分.「中央博物館」バス停下車,徒歩約5分. ・京成千原線千葉寺駅下車,徒歩約15分(蘇我駅からのバスは千葉寺駅を経由します) ○ 車を利用の場合 ・京葉道路松ヶ丘インターから車で約5分. | ||

| [企画展示一覧に戻る] |