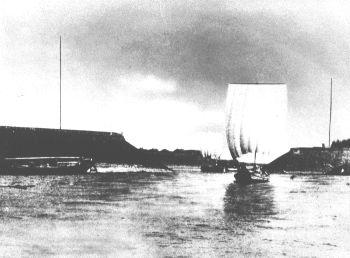

文政5年(1822)頃に江戸川の流頭部に棒出しと呼ばれる両岸から突き出した一対の堤が築かれました。この棒出しの設置により、権現堂川から江戸川に流入する水量を減少させ、その流水を逆川に押し上げ利根川に流入させようとしたものです。これにより江戸川中・下流域の水害は幾分緩和されたが、逆に権現堂川や赤堀川流域の水流が滞りがちになり、流域での水害が増加しました。また、利根川・逆川・江戸川の水量を一定に保つことが容易になったため、河川交通の面でも重要な役割を果たしました。

昭和2年(1927)に江戸川流頭部に関宿水閘門が設置されると、棒出しはその役目を終え、昭和4年に撤去されました。

[ご案内] [常設展] [イベント情報]

[収蔵資料]

[Q&A] [関宿城の四季]

[ちびっこコーナー] [千葉の県立博物館]

ホーム