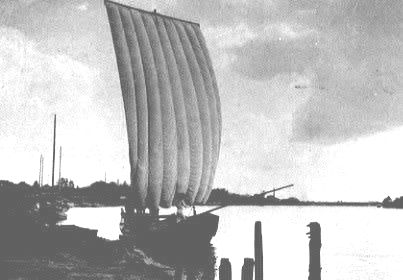

高瀬船

江戸時代の利根川水運の主役は高瀬船とよばれる大型の川船でした。船の長さは最大のもので30m近くあり、一度に1,300俵程の米を積載することができました。このため当時の利根川は流域各地と大消費地江戸とを往来する高瀬船で賑わいました。大きな帆に風を受けながら航行する高瀬船は利根川の風景の美しさを一層際だたせるもので、数多くの錦絵に描かれています。

通運丸

明治時代に入ると西洋の技術が導入され、各分野で近代化が図られました。利根川水運においても、明治10年に外輪蒸気船通運丸の第1号が登場しました。全長22mで、船体の両側面につけた水車を回転させて進みました。明治23年に利根運河が完成すると、銚子と東京の間を約18時間で結びました。白帆の高瀬船を横目に航行する通運丸に、当時の人々は文明開化を実感したことでしょう。

せきはく豆知識トップページ

[ご案内] [常設展] [イベント情報]

[収蔵資料]

[Q&A] [関宿城の四季]

[ちびっこコーナー] [千葉の県立博物館]

ホーム