| 端午の節供(タンゴノセック) |

| 【中国から伝来し、ショウブにより邪気を払い、近世の武家社会では男子の立身出世を願い武者人形などを飾り、鯉幟、鍾馗幟を飾る。】 日本における端午の節供のはじまりは、『日本書紀』に邪気を払う行事としてみることができ、『続日本後紀』には「端午之節」という文字もみられることから、古くからの行事であることがわかります。端午とは「その月の初めての午の日」という意味で、奇数が重なり合う日を尊ぶ中国の思想や、「午」と「五」の音が同音であることなどから、5月5日があてられるようになりました。邪気を払うという意味は、中国で旧暦5月を「悪月」とする考え方からと思われ、これが軒先へ香りの強い菖蒲を飾りつけたり風呂に入れたりして邪気や穢れを取り除くという行事の性格を形成していったのです。 |

| 房総のむらで見られる展示 |

| 上総の農家 | |

|

| 下総の農家 |

|

| 安房の農家 |

|

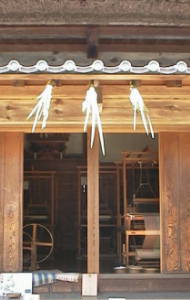

| 商家−細工の店 |

|

| 武家屋敷 |

|

| さらに詳しく知りたい方へ |