逆転境界付近の化石

地磁気逆転層を含む上総層群からは、豊富な海生・陸生生物の化石が産出します。ここでは、逆転層が見られる市原市田淵周辺の地層から見つかる化石を紹介します。

1)地磁気逆転境界の直上から産出した化石(チバニアン期初期の化石)

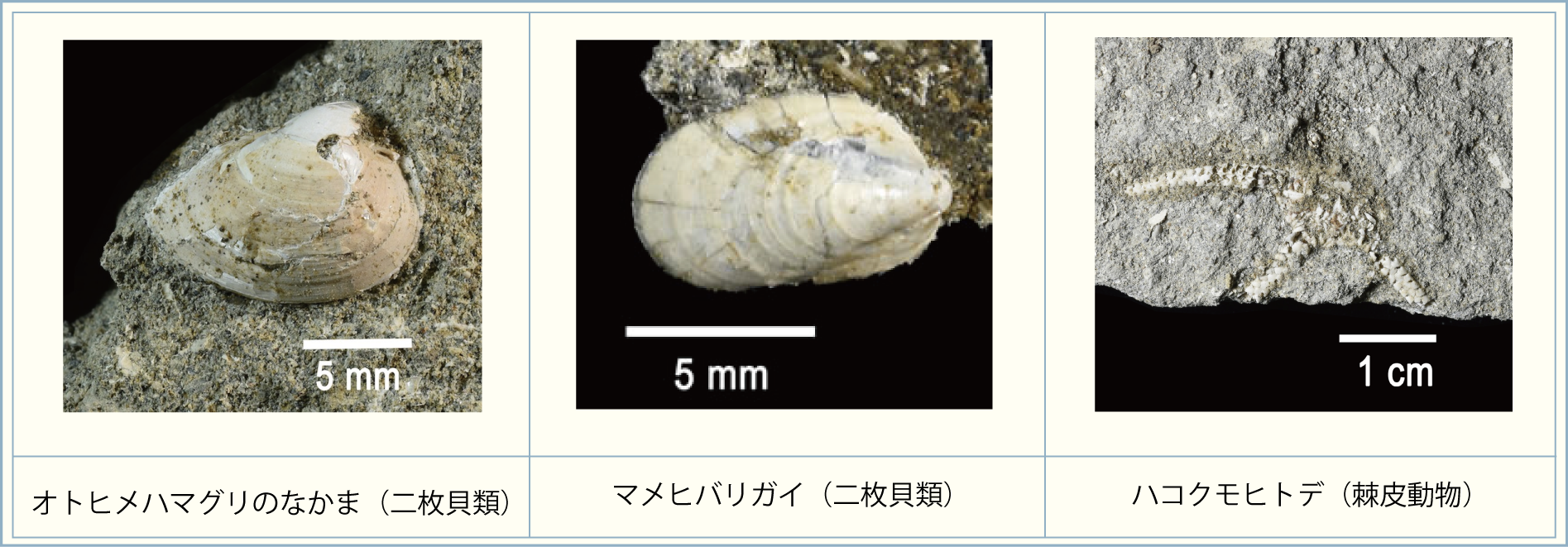

地磁気逆転境界の約4m上の地層から、貝やクモヒトデの化石が見つかりました。これらは、チバニアン期のはじめの頃の海底に生息していた生物の化石です。

2)地磁気逆転境界の下で見られる化石(カラブリアン期末期の化石)

田淵露頭の河床には、よく探してみると貝の化石の断面が見つかります。また、河床に露出した地層にはいたるところに不思議な模様が見られますが、これらは「生痕化石(せいこんかせき)」とよばれる底生生物の巣穴や、生物が海底の泥の中で餌を食べ排泄(はいせつ)した痕跡です。田淵露頭の河床に見られるのは、チバニアン期の前の時代「カラブリアン期」の終わり頃に生きていた生物の化石です。

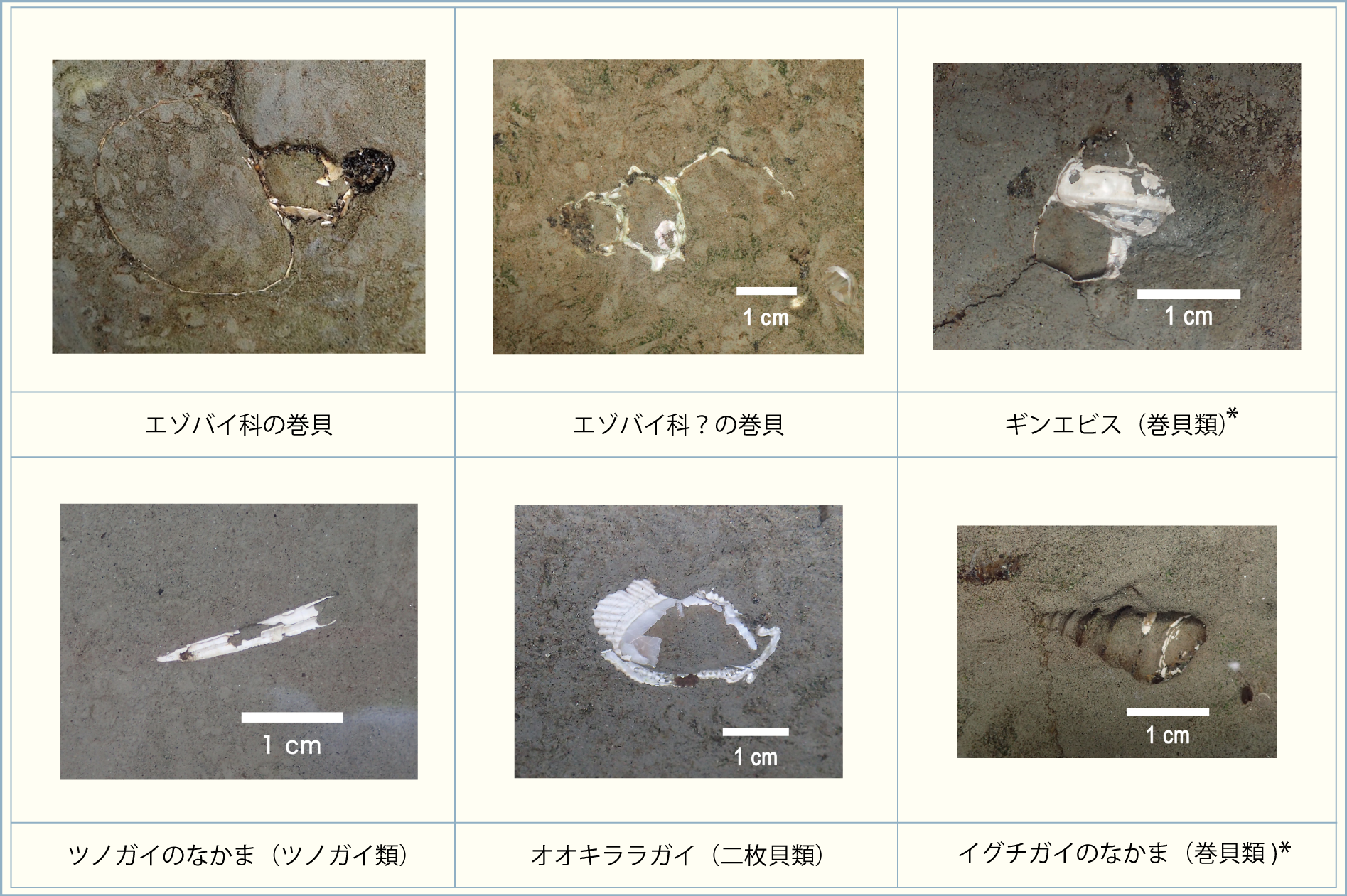

軟体動物(貝類)

*外側の印象化石のため左右が反転して見える

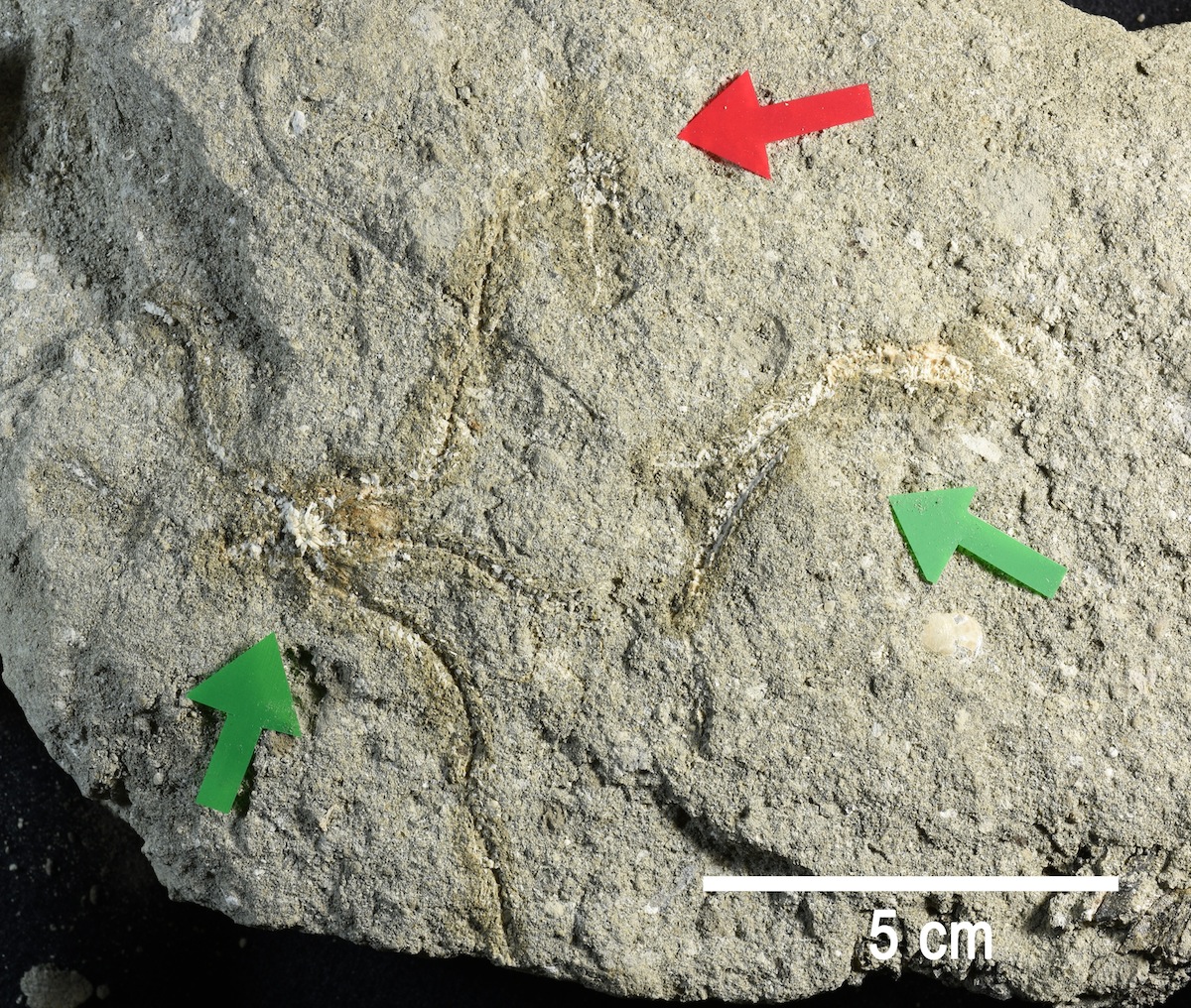

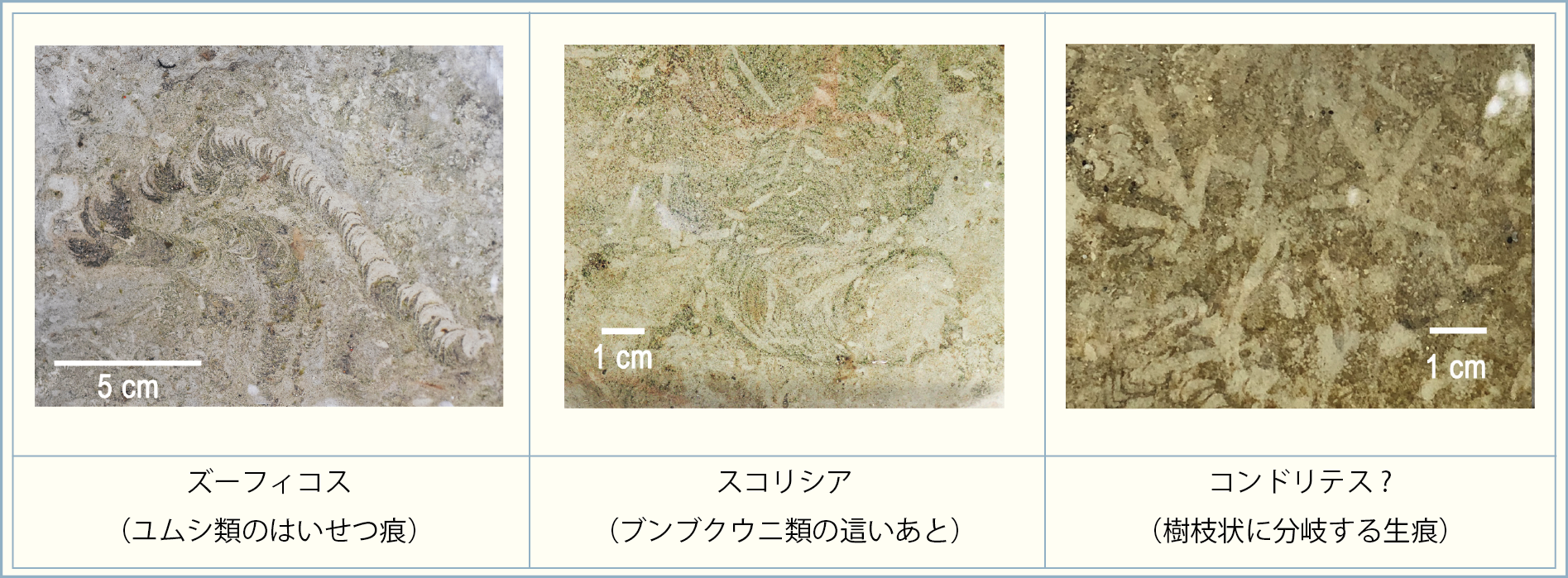

生痕化石

当時の海底に生息していた動物が這いまわった痕跡や排泄物などの化石です。一般に、殻や骨など硬い組織を持たない動物は化石として残りにくいものですが、生痕化石からその存在を知ることができ、多くの生物が生息していたことがわかります。

3)微化石

逆転境界付近の地層には顕微鏡を使ってようやく種類がわかる微小な化石「微化石」も豊富に含まれています。

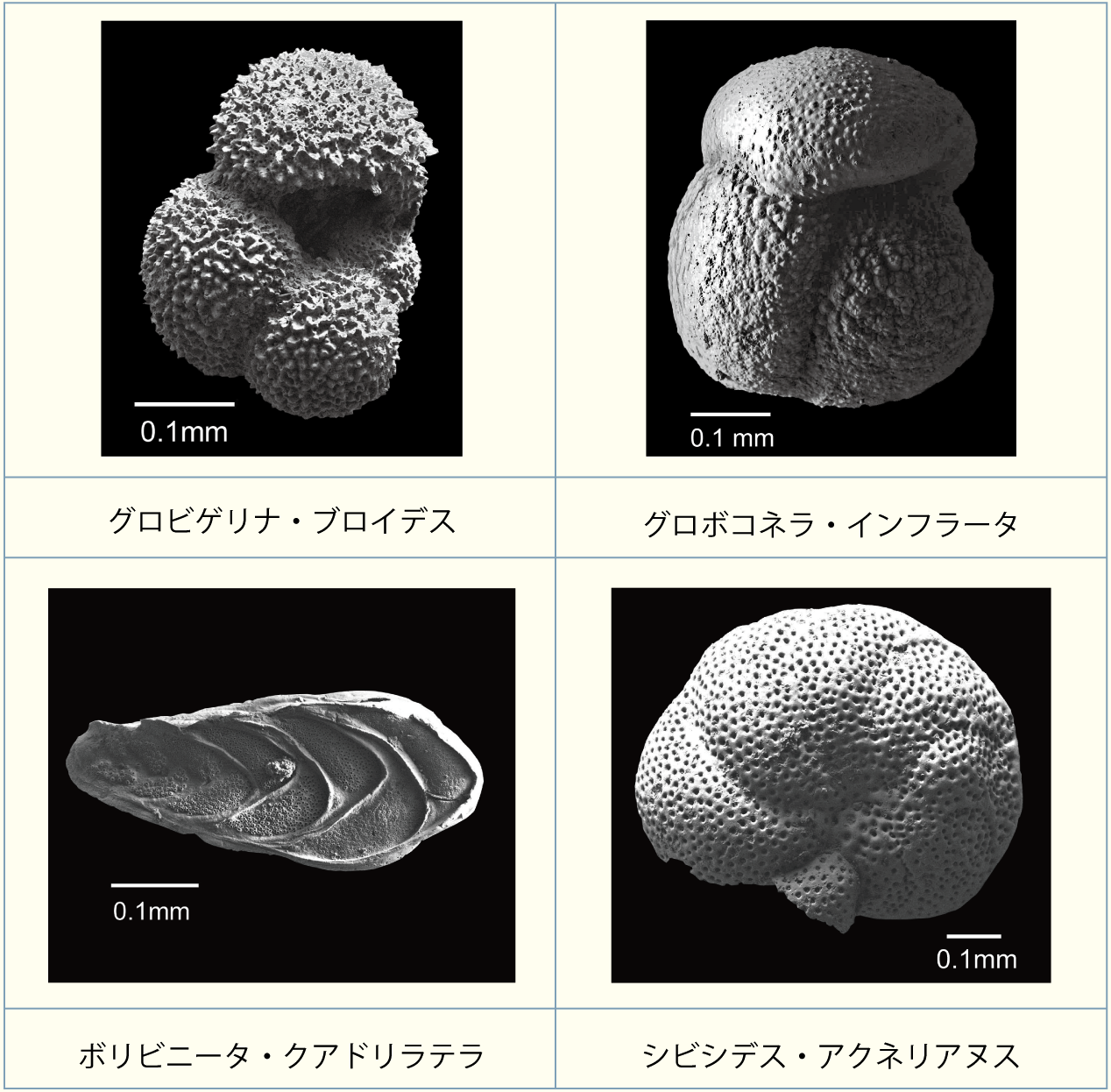

・有孔虫化石

有孔虫(ゆうこうちゅう)は殻を持つ海生のアメーバのような動物です。 その生態から、プランクトンとして浮遊生活をおくる浮遊性有孔虫と、海底に生息する底生有孔虫に分けられます。浮遊性有孔虫化石は当時の海水温や地球の気候変動などを、底生有孔虫化石は地層が堆積した場所の水深や塩分濃度を推定するのに役立ちます。底生有孔虫の研究では、水深数100mの深海に住む種類に混じって、陸に近い浅い海から流れ込んだと見られる種類も見つかっています。

|

上段:浮遊性、下段:底生有孔虫.写真提供 林広樹(島根大学)

・花粉化石

地磁気の逆転境界付近の地層には花粉の化石が多数含まれ、現在よりも少し寒い気候が復元されています。今では日本列島で見られなくなった種(ハリゲヤキ、カリヤグルミなど)も見つかっており、これらの花粉化石をもとに、地磁気逆転の時代(カラブリアン期末からチバニアン期初頭にかけて)の陸上環境を詳細に復元する研究が進められています。

|