| 限られた生育地 |

石灰岩生地衣類のほとんどの種は,石灰岩(あるいはその周辺の土や蘚苔類上)でしか,見つかりません.それ以外の場所では生育できないのだろうと考えられます.しかもその石灰岩は,日本国内では限られた場所にしか産しないため,もともと石灰岩生の種は「珍しい」ということになります.

では,石灰岩があれば,どんな石灰岩生地衣類も生育できるのかというと,そういうわけではありません.石灰岩の日当たりの良い箇所には,あまり地衣類は生育しません.周りに生える樹木によって半日陰になるような場所に比較的多いようです.また,そのような中でも比較的乾燥を好み山頂付近にしか見られない種,反対に,比較的湿った場所を好み麓や谷に多いものもあるようです.いずれにせよ地衣類は一般に生長が遅いこともあって,長年にわたって環境が安定していることも重要です. |

|

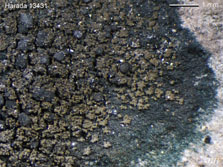

(左)石灰岩に直接生える

クロサビゴケ

Placynthium nigrum

(右)蘚苔類(緑色)上に生育し

青みがかった

ヒメトサカノリ

Scytinium lichenoides |

|

|

| 日本から知られている石灰岩生地衣類には,北半球に広く分布する種もある一方で,日本でしか見つかっていない種もあります.日本の石灰岩生地衣類の研究はまだ十分に進んでいませんし,まだ地衣類が調査されていない石灰岩地も多いので,未発見の種が多く残されているかもしれません. |

|

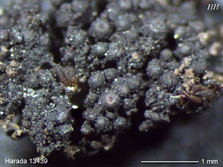

(左)北半球に広く分布する

アカツブノリ

Synalissa symphorea

(右)日本でしか見つかっていない

クロミゴケ

Scleropyrenium japonicum |

|

|

|

| 狭まる生育地 |

石灰岩生地衣類の調査研究が十分に進んでいない一方で,大きく変容している石灰岩地もあります.それは,セメント材料などにするため,石灰石を大量に採掘しているからです.石灰石鉱業協会(※1)によると,国内に200以上の石灰石鉱山が稼働し年間に約1億4千万トンが採掘されているとのことです.関東地方で有名なのは埼玉県の武甲山で,山頂部が大きく削り取られており,他の鉱山でも同様の形になった山もあるようです.また高知県の鳥形山は元は標高1459m だったのですが,採掘によって山頂部は真っ平になり200m程低くなったようです.四国の山を知り尽くした植物学者の山中二男によると,鳥形山(とりがたやま)は四国西部では最も植物相が豊かな山だったとされますが(※2),地衣類については調査されぬまま山頂部が消えたことになります.

消えた石灰岩の山や露頭にどんな地衣類が生育していたかを今となっては知る術もありませんが,採掘されていない石灰岩地については,地衣類の調査研究を急がなくてはなりません. |

※1)https://www.limestone.gr.jp/index.htm(2022.7.25 閲覧)

※2)山中二男,1972/四国地方の石灰岩地植生,/ 高知大学学術研究報告20巻,自然科学2号, 13-94. |