環境パートナーシップちば 加藤賢三

|

"パートナーシップはいらない?"という

表題から始めたいと思っています。私自身が10年以上の活動を通じて考えてきたことの中心は、環境パートナーシップでした。これからも行動に責任を持って、持続的にかかわっていきたいと思っています。

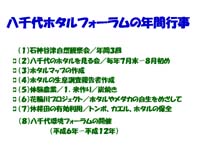

八千代市の自生のホタルを21世紀に残したいと考えて、平成3年に八千代ホタルフォーラムを設立しました。主な活動は、谷津を中心にした自然観察や学習会・講演会などです。夏にはホタルを見る会もしました。昔だったらごく当たりまえの里山や谷津の原風景をなんとか残し、体験を通して自然から学ぶことを心がけてきました。

市民と行政とがいっしょにかかわる方法を模索したい。グランドワークのベースになるのが、パートナーシップだと思っています。設立して10年を過ぎた頃(2003年)から、パートナーシップちばの代表を引き受け、2年目になります。予算がなくてどうしよう、というのが今の悩みです。

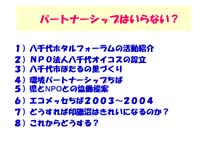

お話の順序として、だいたい次のように進めたいと思っています。

|

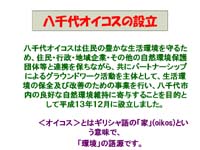

- NPO法人八千代オイコスの設立

- 八千代ホタルの里づくり

- 環境パートナーシップちば

- 県とNPOの協働提案

- エコメッセちば2003〜2004

- どうすれば印旛沼はきれいになるか?

- これからどうなる

オイコスという言葉は、ギリシャ語でoikos,家のことです。昔は、家計・経済と環境とが結びついていました。

グランドワークとの出会い……八千代環境フォーラムで学んだこと

ホタルフォーラムでは、市内の環境グループといっしょに、八千代環境フォーラムを開催しました。講師とお話の内容は次の通りです。

平成6年 第1回

"里山の生きものたち" ケビン・ショート

"水のリサイクル"堺好雄

平成7年 第2回

"人もホタルも輝くまちに"富野揮一郎

平成9年 第3回

"右手にスコップ、左手に缶ビール"渡辺豊博

平成12年 第4回

"パートナーシップでまちづくり"小坂雄二

平成14年 第5回

"グランドワークによるまちづくり"渡辺豊博

八千代市のホタルの里づくり

八千代のホタルの里づくりのお手本は、グランドワーク三島です。その指導者が渡辺豊博さんでした。

ホタルの生態に注目し、グランドワーク方式で、目標をはっきりさせ、緩やかな連帯意識でつなげる。なんでも実践、みんなで実践をモットーにして、ホタルの発育過程に応じた市民・事業者・行政をつなげての環境づくりを行ってきました。三者の協働作業なわけですが、今後は市民が今までよりももっと積極的にかかわる時期にきていると思っています。

「パートナーシップは、頭で理解するのではなく、活動を通して獲得する。50回でも100回でも会合を重ねることが重要で、長い時間をかけなくても、立ち話でも十分。」そんな渡辺さんの言葉が印象に残っています。

いのちの育みを、自然から学ぶことが大切だと考えています。

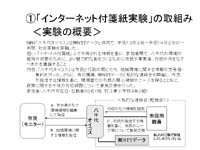

インターネット付箋紙実験の取組

八千代オイコスではNTTデータと共同で、平成13年3月から14年2月までの1年間、社会実験を行いました。狙いは、インターネット付箋紙上で共有される情報を元に、八千代の環境維持や改善により、魅力的なまちづくりのためになにをするかを議論することです。

内容は、地域環境に関する情報の受発信。市民の環境に対するニーズを探るといともに政策に対する意見交換。参加者は、八千代在勤在住の59名と村上東小4年2組の生徒たちです。ここに、市役所職員が個人として参加しました。

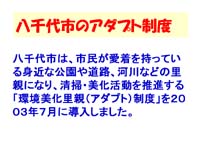

八千代市のアダプト制度

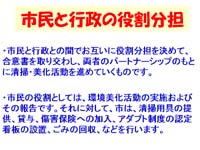

環境美化のための里親制度です。行政との役割分担をはっきりさせながら、なんとなくパートナーシップという感じです。市民が活動しやすいように、市はアダプト制度の看板を作ったり、清掃道具を貸し出したりします。

行政としては、市民がかかわってくれることにより。安い経費で川がきれいになります。こうした活動を、千葉県全体に広げていきたいと思っています。

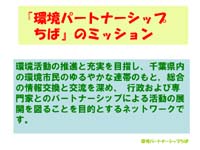

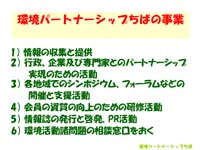

環境パートナーシップのミッションとは何か。こうした考えもホームページで紹介して、考えを共有していきたい。相互の情報交換と交流を深める。こうしたことが普及していくと、考え方を換えていかないといけないことも増えていくことでしょう。

印旛沼にも、アダプト制度をとりいれました。どうすれば印旛沼がきれいになるか? あらゆるネットワークを活用し、一番いい協力関係を模索していきたいと思っています。

環境パートナーシップちば

行政主導型で設立された環境パートナーシップちばですが、この代表を2003年に引き受け、自立する形で運営するようになって1年が経過した所です。

これに参加している団体数は多いのですが、実際に運営にかかわる人の数はそれほど多くありません。しかし、"パートナーシップ"と"情報の交換"そして"ゆるやかな連帯"という方針でやってきた活動が多少は硬直状態になりながらも、うまく機能していると言えます。これからは、もう少し自立した形、提案し自主的な活動が出来るようにやっていきたいと思います。

パートナーシップはいらないのでしょうか? これを今回のお話のタイトルにしました。問題点を絞りきれず、試行錯誤しながら進んできた面も多分にあります。

これからは、言葉を整理し、座標軸をきちんと合わせることによって、さまざまな立場から来るズレをなくし、方向を煮詰めていきたいと考えています。"パートナーシップはいらない"ではなくて、必要なのでしょう。分からないことも多いのですが、そう考えています。

パートナーシップをつなげて、よかったと思うことはたくさんあります。おたがいの人間関係の限界を確かめながら、ルールの範囲を超えてうまくいった場合、ほんとによかったと思います。役所は担当者が変るとつなげる方法も変る。役所の人は重い看板を背負っています。役所全体の方針と担当者の本心とは違う。"こんちくしょう"と思ったことは山ほどあります。しかし、よく分かっている人は、考えています。行政のいい面を活用できればいいと思っています。

(質疑応答)

| Q | 立場が違うと言葉の意味も違う。きちんと定義しないと、かみ合わないことがしばしば起こる。いろんな定義の中で、どれが一番ふさわしい定義なのか。パートナーシップの意味もさまざまです。そのあたりの考え方をお聞きしたい……。 |

| A | 対等なパートナーシップというけれど、企業も行政も情報に差があります。市民が一番情報を持っていないと思います。その辺を分かっている行政の人も居るのに、出し惜しみしているのかもしれません。教えてもらうタイミングもあります。信頼関係も重要だと思います。 |

| Q | こういう仕事をしていて、よかったなと思うことって、なんかありますか? |

| A | フィーリングがあったときはうれしいですね。気持ちがわかりあい、ルールを超えない範囲でうまく結論がでたときはうれしいです! |

| Q | Q:こんちくしょう、と思う時はどんな時でしょうか? |

| A | 返事に困るような意地悪な質問をする時があります。そんなレベルでは、話し合いが成立しません。市民が一生懸命に方法を考えている時に、行政がさっさと水槽を持ってきたようなこともありました。もっと、早く情報の公開をして欲しいと考えています。 |