環境シンポジウム実行委員会 横山清美

|

ここに、2001年の写真をお見せしましたが、これより前の写真はかつて事務局を担当していただいた千葉県環境財団にはないようです。全国縦断の環境教育シンポジウムの一翼としてスタートしたものです。千葉でもやらないかということで、1995年から始まりました。

環境シンポジウムはボトムアップで出来たものではなく、環境庁からの呼びかけがあり、トップダウンとして始まりました。最初は環境教育シンポジウムという言葉は使わなかったようで、このあたりの事情は小川先生がご存知です。

この実行委員会の構成メンバーとして、市民と行政と企業から10名ずつを考えていたようですが、市民の委員として、エコマインド講座の受講生に呼びかけたところ、44名が名乗りをあげてくれました。

このとき、私はガールスカウトのリーダーをしていまして、大変なことになったと思いました。これから先どうかかわるか、かなり責任のある立場のようで、始まったら休むことが出来ないらしい。決断に困りました。みんなで話し合って、市民の立場の実行委員を10名に絞り込むことにしました。自分たちの責任として決めたのはよかったと思っています。私は、1995年は、当日のボランティア・スタッフとして参加していました。

【環境シンポジウム千葉会議10年の歩み】

第1回

1995年(平成7年)県立衛生短大

"持続可能な社会構築のためのパートナーシップを求めて

〜集ろう千葉の仲間 つくろう元気な環境"

熱い思いが結集して実現しました。思っていること、全部を詰め込んで長いキャッチフレーズになりました。行政も企業も集ってくれましたが、まだ、体制は出来ていなかったように思います。

1999年までは、日本財団の補助金で運営されていました。報告書も5年目まではかなりあついものでしたが、それから先は字が小さく、薄くなってしまいました。

第2回

1996年 幕張メッセ国際会議場

"持続可能な社会づくりのためのパートナーシップを求めて 〜今、あなたに出来ること"

実行委員長が、環境財団から市民に変りました。環境パートナーシップちばの設立準備が始まります。

第3回

1997年 シャープ幕張ビル

"広げよう さまざまな人とのパートナーシップ 〜続けていこう、出会いと対話"

このあたりから、企業の役割が出てきました。実行委員会の中でも、企業への理解が深まってきたようです。

第4回

1998年 県立衛生短大

"行動しよう! 未来のために"

企業の参加が積極的になってきましたが、テーマが似かよってきた感じもします。分科会をどう作っていくかのプロセスを大事にしながら、多くの人の賛同をどう作っていくか、環境保全と環境教育の交流と研鑚の場が広がりました。

第5回

1999年 シャープ幕張ビル

"持続可能な社会のために"

5回目を迎えて、基調講演には"持続可能な社会は市民社会"のテーマで小川かほるさんにしていただきました。第4回までのアンケート結果などを引用しながら、それまでのプロセスとこれからの展望などについてです。

第6回

2000年(平成12年) 富士通システムラボラトリ

"現在(いま)を未来の地球環境のために"

5年間継続していただいた日本財団の補助がなくなり、環境財団が共催から退き事務局となり、報告書も実行委員会で発行の形となりました。

春からの立ち上げでは分科会活動が中心になっていましたが、この中のゴミ問題分科会から"ゴネット"が誕生しました。 "ストップ温暖化・千葉"も生まれ、報告書も実行委員会一本になりました。

第7回

2001年 富士通システムラボラトリ

"拓こう環境の世紀 私たちの手で"

堂本知事が特別講演"環境先進県ちばをめざして"。この頃から写真の記録が出てきます。

第8回

2002年 日大生産工学部

"環境再生に向けて"

日大の大谷学長が基調講演をされ、大学、企業、行政、市民と4人が並んでパネルディスカッションをしました。それまでのイベントから積極的な活動に、多様な参加形態へと移行した年といえると思います。

第9回

2003年 日大生産工学部

"みんなで語ろう 環境のこと"

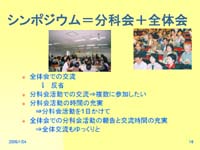

シンポジウムが、分科会プラス全体会の形になりましたが、分科会を1日かけてゆっくりやりたいという意見も出されました。

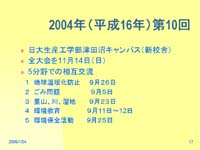

第10回

2004年(平成16年)10周年記念大会・全体会を日本大学生産工学部

全体会を11月14日に、希望の分科会には全部参加することが可能になりました。

今年は多様な参加が可能なように、分科会を5つに分けて実施することにしました。順に説明しますと、第1分科会(地球温暖化防止分科会)、第2分科会(ごみ問題分科会)、第3分科会(みどりとみず分科会)、第4分科会(環境教育分科会)、第5分科会(環境保全分科会)です。

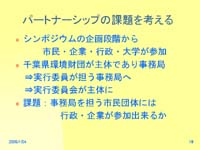

いま、パートナーシップの課題を考えています。シンポジウムの企画段階から4つの立場、市民、企業、行政、大学がどうかかわりながら作業を進めていくことが出来るか。市民が中心に実行委員会の事務局を担当する。そこに、企業や行政が事務局の内側に入ることが可能なのか、千葉県環境財団はどういう立場になるか、そうした越えなければならないハードルをどうクリアーするかが今後の課題だと思っています。

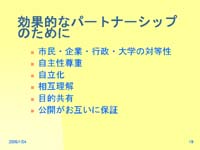

効果的なパートナーシップを構築するために、何が対等なのか? 小川かほるさんが5年前にお話していたことを思い出します。

具体的には、自主性尊重、自立化、相互理解、目的の共有、情報公開がお互いに保障されるか? これらは、一つ一つの実践を通して、作り上げていくプロセスの中で、次第に形が出来上がっていくものだと思っています。

(質疑応答)

| Q | 環境シンポジウムという言葉と、環境教育との関係。それから、どうして10年間も続けられたのかということについて、お伺いします。システムがよかったのか、人のつながりでしょうか。次第に衰退していくことが多い中で、続けられた理由はなんでしょうか? |

| A | 市民の実行委員会に、かなりのパワーがあったということでしょうか。毎年の会が終わる時に、これからどうするか考えます。春までの期間を準備会につなげていったことのプラスも大きかったと思っています。 |

| Q | 人が大勢集っても、システムとしてつながらないことが多いと思いますが・・・。 |

| A | 市民の実行委員が、来年はどうする、どうみんなに伝えていくかを考え続けたことでしょうか。メンバーが変っても、重要性の認識は変りません。今までのことを振り返りながら、もっともっとみんなに知らせていこうという思いがありました。 |