戦前までの「千葉県博物採集会」が中心の時代は、いわば個人の活動中心の時代でした。

戦後、「千葉県生物学会」のグループを中心とした時代を経て、

現在では博物館を中心としたネットワークの時代になりました。

| 房総の植物誌づくりと中央博物館 |

| 房総の植物誌づくりと中央博物館トップへ |

| 房総の植物誌研究の歴史:個人からグループ、グループからネットワークへ |

戦前までの「千葉県博物採集会」が中心の時代は、いわば個人の活動中心の時代でした。 戦後、「千葉県生物学会」のグループを中心とした時代を経て、 現在では博物館を中心としたネットワークの時代になりました。 |

| 個人の活動が中心の時代 | |||||||||||||

<昭和以前> <昭和以前>房総にどのような植物が生育しているかが本格的に調べ出されたのは、19世紀末(明治中期)に遡ります。当時、牧野富太郎氏など著名な植物学者が現在の市川市や天津小湊町の清澄山などを頻繁に訪れ、調査しています。牧野富太郎氏は毎年のように房総を訪れ、多くの新らしい分類群を見つけています。 その後、千葉県の人々の手によって研究が始められるのは昭和になってからです。 写真 →印旛沼で調査する牧野富太郎氏と千葉県博物採集会の一行 (昭和15年) 右から2人目が牧野富太郎氏(百名盛之氏寄贈) 牧野富太郎 まきの とみたろう(1862-1957年) 日本の植物分類学の礎を築いた植物分類学者。命名した新種は1000種を超える。千葉県にも度々訪れ、多くの新種を見つけている。精緻な植物画を書き、図鑑を著し、普及にも努めた。 |

|||||||||||||

| 2 グループの活動が中心の時代 | |||||||||||||

| <千葉県博物採集会:研究の黎明期> 昭和になり、千葉県の植物研究における牧野富太郎氏の教えは、千葉県博物採集会(一時、千葉県植物採集会と呼称)を通して受け継がれてゆきます。 本会は1928(昭和3)年に、当時千葉県立成東中学校(現同高等学校)の教諭であった與世里盛春氏によって発足されました。 活動は活発に行われ、平均で月1回開かれる採集会には、頻繁に牧野富太郎氏が招かれていました。 また、標本鑑定会、研究発表会などが行われ、「千葉県博物研究」を刊行していました。 植物については、1932(昭和7)年に、「千葉県の植物」としてまとめられています。 これは、千葉県に生育する維管束植物誌としては初めてのものです。 その後、本会は戦争で自然解散される1943(昭和18)年まで続けられ、千葉県における植物研究の基礎を築きました。

<千葉県生物学会:戦後の復興期から現在へ> 千葉県博物採集会の教えは若名東一氏、御園勇氏、浅野貞夫氏らに受け継がれ、 戦後1947(昭和22)年、当時千葉大学の沼田眞氏(後の当館初代館長)らによって千葉県生物学会が発足しました。 本会は千葉県博物採集会が目指した「房総の植物誌つくり」を引きつぎ、「千葉県植物誌基礎資料」と「千葉県の植物目録」などを随時発行し、その集大成として10年後の1958(昭和33)年には、「千葉県植物誌」を刊行しています。 また、1975年にはその改訂版も出版しています。 一方で児童・生徒による生物の発表会にも力を注ぎ、千葉県の自然誌研究を幅広く支える存在になっています。

|

|||||||||||||

| 3。ネットワーク中心の時代 | |||||||||||||

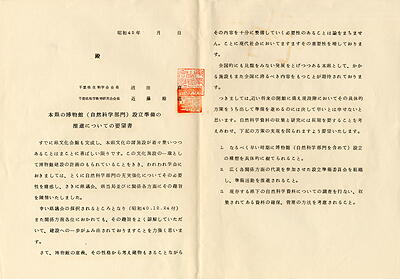

「本県の博物館(自然科学部門)設立準備の推進についての要望書」(1967年) |

|||||||||||||

| <千葉県立中央博物館の設立> 地域の「植物誌」は、その証拠標本に裏づけされることによって初めて科学的に検証可能になり、利用価値も大きくなります。 資料を標本化し、整理し、有効に利用できるように収納する施設が博物館です。 しかし、千葉県にはこのような場所がないことが早くから指摘されていました。 そこで1965(昭和40)年、千葉県生物学会は、千葉県地学教育研究会と連名で、「県立博物館建設計画において自然科学部門の設置を要望する陳情書」を提出しました。 これは同年12月に県議会で採択されました。その後、同学会と研究会は要望書も提出し、自然誌博物館の設立に大きな影響を与え、1989年に当館が開館しました。 開館準備からこれまで、調査研究を重ね、また、県内に散逸していた貴重な資料を収集し、整理してきました。その情報はホームページにより徐々に公開されつつあります。 |

|||||||||||||

| グラフは語る植物誌研究の変遷 | |||||||||||||

上の話を、 上の話を、館蔵の収蔵標本が何年に何枚 作られたかのグラフでみていきます。 <戦前(赤で表示)> 主に千葉県博物採集会の與世里盛春氏が採集した標本を表しています。 千葉県で最初の植物誌「千葉県の植物」の資料です。 この時代を代表する植物誌 →「千葉県の植物」 より詳しい説明はここへ <戦後から1970年代の標本(青で表示)> 主に千葉県生物学会の活動によって採集された標本で、「千葉県植物誌」の基になった若名東一氏、浅野貞夫氏などの標本を表しています。 この時代を代表する植物誌 →「千葉県植物誌」 より詳しい説明はここへ <1980年代半ば以降(緑で表示)> 中央博物館の建設の準備がはじまり、「千葉県自然誌資料調査会」が発足し、全県で基礎的な資料の収集が行われ、たくさんの標本が博物館に集まるようになります。 1990年以降は、中央博物館が開館し、各種の自然環境調査や地方自治体による植物誌つくりなどが盛んに行われるようになり、さらに多くの標本が博物館にあつまるようになりました。 中央博特別号2-「房総半島の植物相と植生」 「千葉県史 千葉県の自然誌」 「千葉県レッドデータブック--植物編」 など →より詳しい説明はここへ |

グラフは語る植物誌研究の変遷 |

||||||||||||

| 3章 千葉県の代表的な植物誌へ |

|||||||||||||

| つぎへ もどる |