千葉県立大利根博物館 17年度の展示

![]() トップページへ

トップページへ ![]() 17年度展示へ

17年度展示へ

企画展「いずれ菖蒲か杜若ー水辺の花の物語ー」 |

|||

会期 平成17年5月28日(土)〜6月26日(日) 会場 千葉県立大利根博物館第3展示室 入館料 大人300円 高大生150円 中学生以下と65才以上は無料 当館のある水郷は、「潮来出島のまこものなかに あやめ咲くとはしおらしや」の唄にもあるように、あやめに縁の深い地域です。 あやめという花は日本人にとって、源頼政と菖蒲前の物語、在原業平の八橋の物語などで昔から親しみ深い花でしたが、一方で「いずれ菖蒲か杜若」のことばどおり、あやめとかきつばた、しょうぶの名称と区別についての話題にも事欠かない、文化史の面からみてたいへん興味深い花です。 本展では日本文化におけるあやめ、かきつばたの表現を、文学から能、香道、絵画、浮世絵、そして園芸から水郷観光まで、多方面から紹介します。日本文化の豊かな歴史のなかで、そこここに開いたあやめの物語をひもときつつ、あらためてこの花の魅力を再認識していただければと思います。 |

|||

| 恋の花 | |||

「いずれ菖蒲か杜若」。どちらも優れていて選択に迷う、あるいは似ていてまぎらわしい、という意味で用いられる言葉です。この言葉の基になったのは、源平盛衰記や太平記などに記される源頼政と菖蒲前の恋物語です。また、平安時代の歌人、在原業平が八橋に咲くかきつばたに愛しい女性の面影を見た『伊勢物語』の東下りの一節などにより、あやめやかきつばたは「恋の花」のイメージに彩られています。特に八橋の物語は後代の芸能や文学、工芸などさまざまな分野に大きな影響を与えました。 主な展示資料 ・あやめのまへ絵巻(東洋大学図書館蔵) ・伊勢物語絵巻模本(東京国立博物館蔵) ・能「杜若」中啓・初冠(銕仙会蔵) ・杜若八橋模様振袖(国立歴史民俗博物館蔵) ・苧麻朝白地霞尾長鳥流水菖蒲文衣装(日本民藝館蔵) |

能「杜若」中啓 |

||

| 邪気を払う あやめぐさ | |||

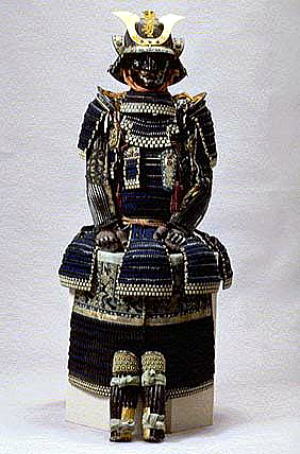

旧暦の5月5日は端午の節供。そして端午の節供の花はしょうぶです。しょうぶは里芋などと同じ仲間で、あやめやかきつばたとは種が異なり、きれいな花は咲きません。しかし古くはあやめ、あやめぐさと呼ばれ、強い芳香を発する長い剣型の葉が邪気を払うと考えられてきました。雨の季節が始まるこの時期に、よもぎと一緒に軒に飾ったり、菖蒲酒を飲んで災厄を払い無病息災を願うのは、もとは中国から伝わった習俗です。 また、小さな菖蒲文様を白く染め抜いた菖蒲革は、甲冑などによく用いられました。菖蒲が「尚武」「勝負」に通じることから、武家社会で尊ばれたからです。 主な展示資料 ・絵本千代松(千葉市美術館蔵) ・五節句の内 皐月(くもん子ども研究所蔵) ・紺糸縅本小札胴丸具足(千葉県立総南博物館蔵) ・革ぜん図考(国立国会図書館蔵) ・爪菖蒲革腰差したばこ入れ(東京都江戸東京博物館蔵) |

紺糸縅本小札胴丸具足 |

||

| 江戸の園芸とあやめ・かきつばた | |||

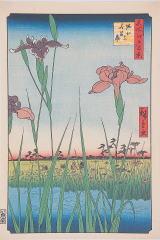

日本の園芸は、江戸時代に非常に発達し、花木や草花の改良が進みました。花菖蒲にもたくさんの園芸品種が生み出されましたが、その発展に大きな功績を残した人物が、菖翁こと松平左金吾定朝という、江戸麻布に居を構えた二千石の旗本です。父の影響を受けて幼少の頃から草花を愛し、役職の傍ら様々な植物を栽培しましたが、なかでも花菖蒲を好んで改良を重ねました。定朝が作り出した花菖蒲は「菖翁花」と呼ばれ、そのうち「宇宙」「五湖の遊」など17種が、今も受け継がれ栽培されています。 花菖蒲を花菖蒲園に群生させて楽しむようになったのも、江戸時代のことです。江戸東郊の堀切村の百姓、小高伊左衛門が天保年間に開いた花菖蒲園は、新しい名所として、花好きの江戸っ子を大勢集めました。 主な展示資料 ・草花絵前集(国立国会図書館蔵) ・花菖培養録(国立国会図書館蔵) ・草花植木つくし(千葉県立中央博物館蔵) ・名所江戸百景 堀切の花菖蒲(千葉県立中央博物館蔵) ・小高園花菖蒲番付(国立歴史民俗博物館蔵) |

名所江戸百景 堀切の花菖蒲 |

||

| 水郷に咲く ヤーラあやめ | |||

潮来出島のまこもの中に あやめ咲くとはしおらしや 潮来は、かつて香取・鹿島・息栖神社を巡る三社詣の行楽客で賑わい、江戸でもよく知られた遊興の地でした。この潮来遊郭で生まれた歌謡が潮来節です。なかでも有名な冒頭の一節は、水辺に咲くあやめと苦界に身を沈める遊女とを重ねて、水郷の情緒と魅力を広く全国に伝えました。 利根川下流の水郷地域では、カヤやヨシの繁るヤーラ(ヨシ原)に、初夏、紫色のノハナショウブが咲き、地元の人はヤーラあやめと呼びます。しかし昭和39年よりはじまった土地改良事業によって水郷の風景は一変し、ヤーラあやめを見かけることもまれになりました。一方で時を同じくして花菖蒲園が整備され、水辺に憩える場所として、来訪者の心を慰めています。あやめは今も水郷のシンボル、水郷観光の要です。 主な展示資料 ・潮来細見(成田山仏教図書館蔵) ・実くらべ吉原いたこ(個人蔵) ・鉄絵銅彩あやめ紋大鉢(千葉県立美術館蔵) ・ろうけつ草木染屏風「早晨」(個人蔵) ・佐原張子(当館蔵) |

鉄絵銅彩あやめ紋大鉢 |

||

香道体験「菖蒲香と杜若香」 6月18日(土)・19日(日) 草木染め教室「あやめ染め」 7月16日(土) 詳細と申し込み方法はこちらです。 |

|||

|

▲ページ頭へ |

|||