目 次

| 1、大薙刀(伝法城寺) 2、刀(無銘 青江) 3、槍(兼明) 4、短刀(兼常) 5、火縄銃 6、エンフィールド銃 7、打根 8、鏃 9、熊毛空穂 10、三ッ扇紋付黄羅紗陣羽織 11、旗差物 12、鍔 13、小柄 14、笄 15、目貫 16、蝋色塗鐙 17、『本朝軍記考』 18、『単騎要略』 |

| 1、大薙刀(伝法城寺) 無銘 伝 法城寺(ほうじょうじ) 但馬国法城寺派の作刀したもの。同時代の代表的な1口で生ぶ茎(なかご)は貴重である。黒田家伝来と言われる。 |

|

||

|

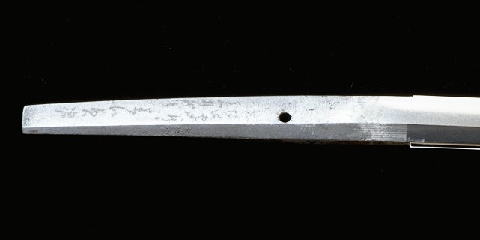

2、刀(無銘 青江) 無銘 伝青江 南北朝時代の備中青江(びっちゅうあおえ)派の作で磨上げてある。佐倉藩堀田家に伝えられた一口と伝えられる。 |

|

||

|

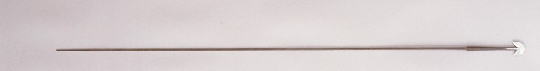

3、槍(兼明) 銘 兼明 大身槍(おおみやり)は、穂の長いものをいい、戦国時代に流行し武将等に好まれて使用された。真里谷武田氏遺臣伝来といわれている。兼明は美濃国(岐阜県)関の刀工。 |

|

||

|

4、短刀(兼常) 銘 兼常 兼常は美濃国(岐阜県)関の刀工で、三代または四代目のものと考えられる。 |

|

||

|

5、火縄銃 銘 早川正元作 紀州(和歌山)の鉄砲鍛冶が製作したもの「紀州筒」で、波に千鳥の象嵌が銃身にあしらわれている。 |

|

||

|

6、エンフィールド銃 大多喜藩が幕末に輸入した先込め式のロンドン製洋式銃である。 |

|

||

|

7、打根(うちね) 銘 □房 短寸の柄を付けて投げる近接武器である。大多喜藩弓術指南役森家に伝来したもの。 |

|

||

|

8、鏃(ぞく) 矢の根と呼称し、さまざまな形が作られた。本資料は元大多喜藩(おおたきはん)弓術指南役(きゅうじゅつしなんやく)森家の資料である。 |

|

||

|

|||

| 9、熊毛空穂(くまげうつぼ) 矢を盛る道具の一つ。空穂は狩猟用・旅行用に使用されが室町時代にいくさ用にも用いられるようになった。 |

|

||

| 10、三ッ扇紋付黄羅紗陣羽織 大多喜城主松平氏所用。江戸時代には貴重な輸入品であった羅紗(らしゃ)を素材にしたもの。松平氏の紋所「三ツ反扇」を配してある。 |

|

||

| 11、旗指物(はたさしもの) 個人、部隊識別の印で竿に付ける。当世具足には、指物装着用の合当理(がったり)、受筒、待受(まちうけ)がある。 |

|

||

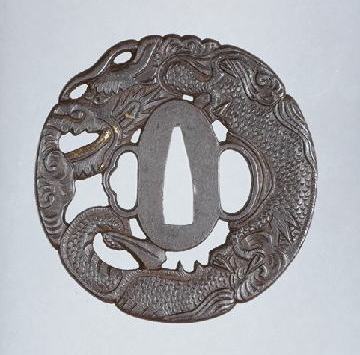

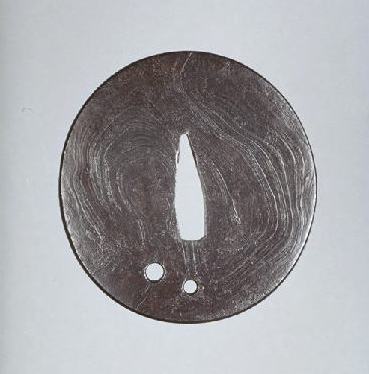

| 12、鍔(つば) 手部を保護し、刀のバランスをとるため用いられる。 鍔(流水図 明珍宗定) 鍔(越前記内)   |

|

||

| 13、小柄(こづか) 小柄は、小刀の柄であり、小柄小刀が正しい呼称である。実用の小刀柄が装飾的となり、三所物の一つとなった。 小柄(立葵紋散) |

|

||

| 14、笄(こうがい) 笄は元来髪掻きであり、烏帽子などからはみ出した髪を整えたりする道具である。刀装金具として用いられるようになった。 |

|

||

| 15、目貫(めぬき) 刀身を柄に固定する目釘の役目やすべり止めなどに使われた小道具である。 |

|

||

| 16 蝋色塗鐙 乗馬に際しての足がかりと、騎乗中安定を保つための踏ん張りという二つの機能をもつ馬具である。 |

|

||

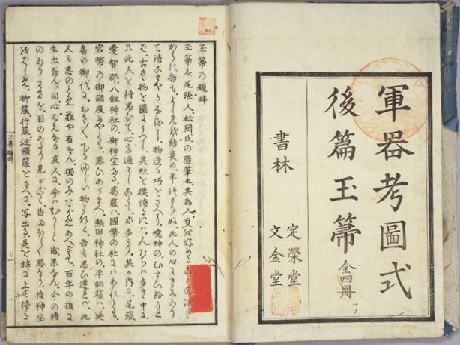

| 17、『本朝軍記考』 新井白石の著したもの、古来よりの名物甲冑・軍器・宝物等を集大成している。 |

|

||

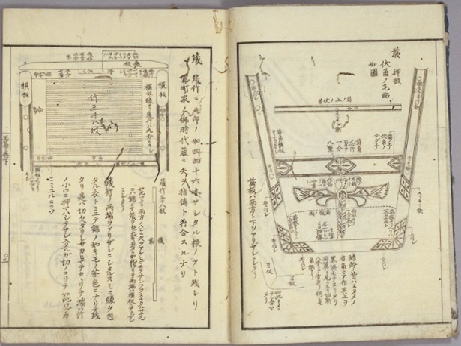

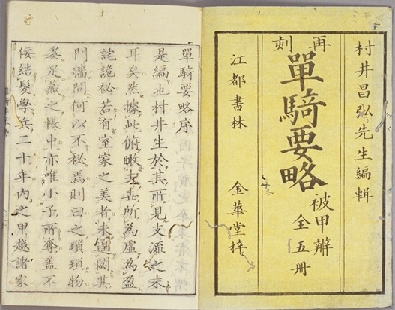

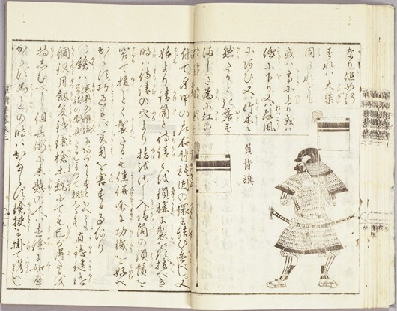

| 18、『単騎要略』 伊勢国(三重県)の村井昌弘が著したもの。具足着用の方法等が図解入りで記されている。単騎とは一騎のことで武士一人分の武装を指す。 |

|

||