開催期間: 平成15年11月1日(土)〜平成16年1月7日(水)

開催期間: 平成15年11月1日(土)〜平成16年1月7日(水)

| 子育てとは | |

| ふつう子育てとは、お母さんから生まれてきた赤ちゃんの成長を助けるような行動のことをいいます。しかし、広い意味で「子」とは、体の内外を問わず受精した卵や胚を指し、「育てる」とは子の生存率を高めることを指します。 |  ツバメのお父さんとお母さんは、交代でヒナにエサを運んできます。 |

| 子育てする魚としない魚 | |

| 海産魚の多くは、水に浮かぶ卵を水中にばらまくようにして産卵します。この場合、親による子育ては見られません。また、一部の魚は水に沈む卵を海底で産卵します。この中には、子育てをする魚もいます。 魚の子育ては、どこで子育てするかによって3つの方法に分けられます。最も多いのは見守り型で、自分の体から離れた場所にいる子どもを育てます。また、自分の体の外側に子どもを抱えて育てる抱きかかえ型や、交尾してお母さんが自分のお腹の中で子育てする妊娠型があります。 |

|

|

|

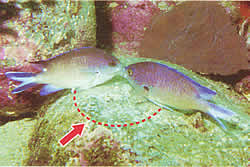

| 子どもを見守る魚 | |

| 魚の子育ての中で最もよく見られるのは「見守り型」です。これは、海底にある岩や海藻に産みつけられた卵や、自分の周りにいる仔稚魚(しちぎょ)を保護する方法です。例えば、親が卵に新鮮な水をあおって世話をしたり、卵を食べようとする外敵を追い払ったりします。見守り型の子育てをする魚では、オスのなわばりにメスがやってきて産卵する場合が多く、お父さんによる子育てが一般 的です。 |  産卵中のマツバスズメダイ。お母さん(左)は岩の上で産卵を終えると立ち去り、卵がふ化するまで、お父さんだけで子育てをします。 |

| 子どもを抱きかかえる魚 | |

| 卵をどこかほかの場所に産むのではなく、親自身がその卵を抱きかかえて子育てする魚がいます。これを「抱きかかえ型」といいます。親は体の表面 に卵をくっつけたり、口や子育てをするための特別な袋(育児嚢)の中で子育てをします。親が常に子どもを持ち運んでいるので、子どもを外敵から守る方法としては優れています。ただし、一度に子育てできる子どもの数は、親の体の大きさによって制限されてしまいます。 |  タツノオトシゴのオスのお腹には育児嚢があり、メスはこの中に産卵します。 |

| 子どもを妊娠する魚 | |

| 多くの魚は、体の外で卵と精子が受精する体外受精を行いますが、サメやエイの仲間が含まれる軟骨魚類のすべてと硬骨魚類の一部は、交尾による体内受精を行います。その結果 、受精した卵や仔稚魚をお腹の中で育てることから、「妊娠型」といいます。お腹の中である程度成長した子どもを産む場合、子どもの数は少なくなりますが、その分、親になるまでの死亡率を低くおさえることができます。 |  妊娠したウミタナゴの卵巣の中には、数匹の胎仔が入っています。 |

| なぜ子育てをする? | |

| なぜ魚では、このようにいろいろな子育てが発達したのでしょうか? 魚に限らず生きものが繁殖するのは、自分の子孫(または遺伝子)を残すためであると考えられています。そのためにはたくさんの卵を産んだり、たくさんの相手と繁殖したり、子どもの生存率を高めるなどの方法があります。この生存率を高める方法の一つが子育てなのです。魚たちがそれぞれの生息環境に適応しながら、多様な子育てが進化したのです。 |  たくさんの卵を産むブリ。一回あたり、およそ数十万個の卵を産みます。 |