|

|

|

| トゲトサカ属の一種 |

|

セスジミノウミウシ |

| Dendronephtya sp. |

|

Coryphellina rubrolineata O’Donoghue, 1929 |

| 撮影:岡本正和 |

|

撮影:岡本正和 |

| 場所:沖ノ島「沈船」 |

|

場所:沖ノ島「クロネ」 |

| 水深:25 m |

|

水深:13 m |

| 水温:24.3℃ |

|

水温:23.6℃ |

| 日付:2015年11月28日 |

|

日付:2020年10月26日 |

| 大きさ:2~3 m |

|

大きさ:8 cm |

| ポリプは樹上に枝分かれした柄部の周囲や末端に束になってつきます。潮の流れのあるところで見られます。 |

|

|

| |

|

|

|

|

|

| ムレハタタテダイ |

|

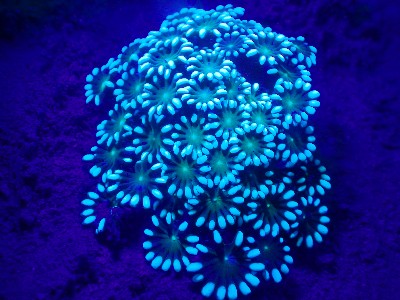

ニホンアワサンゴ |

| Heniochus diphreutes (Jordan,1903) |

|

Alveopora japonica (Eguchi, 1968) |

| 撮影:岡本正和 |

|

撮影:岡本正和 |

| 場所:沖ノ島「黒根」 |

|

場所:沖ノ島「ビーチ」 |

| 水深:13 m |

|

水深:4 m |

| 水温:25.6℃ |

|

水温:25.2℃ |

| 日付:2021年10月7日 |

|

日付:2019年10月26日 |

| 大きさ:10 cm |

|

大きさ:8 cm (この個体の群体の大きさ) |

| ハタタテダイとよく似ていますが,しりびれの形状などで区別できます |

|

単細胞の藻類と共生する有藻性イシサンゴ(いわゆる造礁サンゴ)のなかまで、日本列島の温帯域に分布し、サンゴ礁域には見られない種です。房総半島は本種の分布の北限域です。 |

| |

|

|

|

|

|

| イバラカンザシ |

|

ハンミョウカスミミノウミウシ |

| Spirobranchus giganteus (Pallas, 1766) |

|

Cerberilla albopunctata Baba, 1976 |

| 撮影:岡本正和 |

|

撮影:岡本正和 |

| 場所:沖ノ島「ビーチ」 |

|

場所:沖ノ島 |

| 水深:3 m |

|

水深:3 m |

| 水温:25℃ |

|

水温:22.1℃ |

| 日付:2018年7月8日 |

|

日付:2016年6月20日 |

| 大きさ:2~3 cm |

|

大きさ:4 cm |

| 英語では”Christmas Tree Worm”と呼ばれるゴカイの仲間です。本体はイシサンゴの仲間などの骨格中に棲管を作り、外には餌を捉えるための鰓冠を広げます。 |

|

カスミミノウミウシのなかまは、長い口触手を左右に広げて砂底を活発に移動しているのが観察されます。近似種が多くいますが、本種は腹足背面に白黒の細かい模様があるのが特徴です。 |

| |

|

|

|

|

|

| オトヒメエビ |

|

|

| Stenopus hispidus (Olivier, 1811) |

|

|

| 撮影:岡本正和 |

|

|

| 場所:沖ノ島「黒根」 |

|

|

| 水深:12 m |

|

|

| 水温:19℃ |

|

|

| 日付:2021年12月16日 |

|

|

| 大きさ:5 cm |

|

|

| 白く長い触角鞭状部や紅白のハサミ脚がよく目立つ、とても美しいエビです。千葉県は太平洋岸の分布の北限域に当たります。 |

|

|

| |

|

|