「考古3本立て展覧会」の目次にもどる 17年度展覧会一覧にもどる

| 房総発掘ものがたり━各展示コーナー解説書━ 土器は語る ━西根遺跡の縄文土器━ |

|

| ■所在地 | |

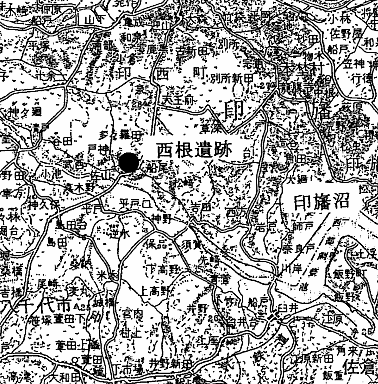

西根遺跡は、印西市にあり、印旛沼に注ぐ神崎川の支流に開析された谷津につくられた低地遺跡です。 標高約4mの遺跡には、中世、奈良・平安時代、古墳時代、縄文時代の堆積層があり、今回展示した土器は縄文時代後期中葉の層から出土したものです。 |

|

| ■遺跡の概要 | |

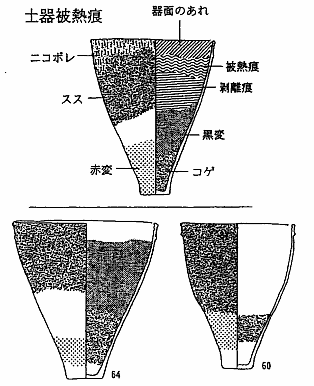

西根遺跡からは、調理具や狩猟具と考えられる磨石、石皿、石斧、石鏃などの石器類がほとんど発見できません。 西根遺跡からは、調理具や狩猟具と考えられる磨石、石皿、石斧、石鏃などの石器類がほとんど発見できません。しかし、縄文土器の出土量は多く、深鉢形土器を主体とする土器構成も台地上の同時期の遺跡と共通しています。 この遺跡から出土した縄文土器の約80%の個体には熱せられた痕跡やススが付着し、内面の底付近にはオコゲが残っています(右図)。これらは、当時の土器が煮炊き用のナベだった証拠になります。 土器に付着したこれらの炭化物は、加速器質量分析による年代測定用の試料としても使われました。その結果、考古学者が加曽利B式土器と呼んでいる縄文時代後期中葉土器の年代が、約3,800〜3,500年前の約300年つづいた期間だったと推定できるようになりました。 |

|

| ■展示資料 | |

<深鉢型土器> <深鉢型土器>大きく開いた口径に比べて底の直径が極端に小さい器形は、私たちが見慣れている現代のナベとは異なりますが、この時代の土器に共通した器形です。このタイプの土器の容積は、大部分が10〜30リットルです。文様などが精巧につくられたもの(精製土器)と装飾の少ないもの(粗製土器)があります。 <浅鉢型土器> 深鉢形土器に比べると高さが低く、精巧につくられた個体の多い土器群です。 これらの土器群にも煮炊きの痕跡がみとめられます。 |

|

| (千葉県教育振興財団作成資料による) |