「考古3本立て展覧会」の目次にもどる 17年度展覧会一覧にもどる

| 房総発掘ものがたり━各展示コーナー解説書━ 後期旧石器時代の石器石材は どこから運ばれてきたのか (千葉県教育振興財団作成資料による) |

|

| ■ 房総半島後期旧石器時代の石器石材 | |

|

房総半島には後期旧石器時代(約3万5千年前から1万2千年前:最後の氷河時代)の遺跡がたくさんありますが、こうした遺跡からは膨大な量の石器が発見されています。 |

|

<石器石材の一例> 嶺岡層群白滝層珪質頁岩の産状 鋸南町奥山 数センチの厚さをもった頁岩が何枚も重なっているが、その中に石器原石として特に良質の頁岩層がはさまれている。 |

|

| 嶺岡層群白滝層珪質頁岩 (鴨川市八岡海岸) 海岸に分布する角礫で、奥山の例と比較して泥質である。 |

嶺岡層群白滝層珪質頁岩製の石器 (成田市取香和田戸遺跡) 取香和田戸遺跡は、富里市東内野遺跡と同じように白滝層産の珪質頁岩を主要石材とする遺跡である。ここでは小型の石槍が生産されている。 |

| ■ 石器石材の採集 | |

| 後期旧石器時代の人々は小グループで移動生活を送っていました。これは季節的に移り変わる食料資源の狩猟や採集によるものです。 また、こうした移動の際に石材産地の近くを通りかかった折には、生活用具の一部を構成していた石器をつくるための石材を採集しました。 この石材は、移動の過程で少しずつ大切に消費されていきました。 そうだとすれば、石器石材をくわしく分析することによって、彼らの足跡をたどることができるでしょう。 |

|

| ■展示資料 | |

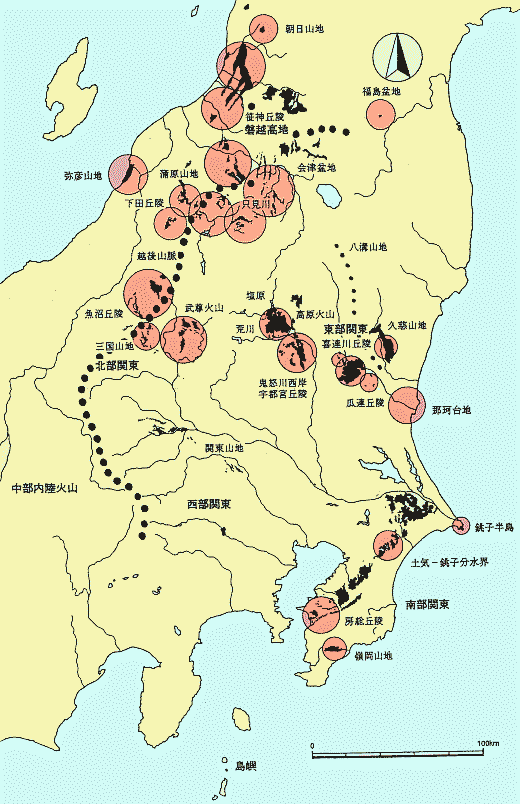

| 房総半島後期旧石器時代の人々が知っていた、そして時に実際に採集した石器石材の産地は大きく3か所に分かれています。今回の展示では、そうした地域の代表的な石材標本と、それを素材とした実際の石器とを並べてみました。 1 房総半島の石材と石器 嶺岡山地の泥岩層、上総丘陵の山砂利層、下総台地の山砂利層がこれに当たります。 2 高原火山の周辺の石材と石器 栃木県高原火山には黒曜石がありますが、これ以外に泥岩がたくさんとれます。 3 福島県や新潟県(磐越高地周辺)の石材と石器 ここには泥岩のとれる場所があちこちにあります。チョコレー卜色をしたものが特徴です。 こうした地域以外には、長野県(中部内陸火山)の黒曜石や、関東平野周辺のチャート(珪質堆積岩)なども使われています。 |

|

| 房総半島の後期旧石器時代の狩猟・採集民が知っていた石材産地 | |

|

|