| 日本のわざと美展ー重要文化財とそれを支える人々ー 展示資料解説 | ||

| 漆芸品と木竹工品の見所解説 | ||

| 当館では、日本のわざと美展の展示物について、学芸職員により解説する時間をもうけています。 ⇒ <学芸職員による展示解説> 日時 12月17日(日)、23日(土)、24日(日) 13:30より、30分程度

この解説文は、歴史学研究科 上守上席研究員が、12月3日に、漆芸品と木竹工品についてご紹介した時に、お配りした資料を基に作成したものです。 僭越ですが、作品をご覧になっている方には、「見れども見えず」の方もおられると思います。 「ここが見所です。」「これが名工・名匠のわざ」という、展示作品の見所を書いてあります。 まずは、インターネット上でもご覧ください。 難読文字、用語が多出ですが、伝統を持った特殊な技には特殊な用語ということで、我慢して読んでいただきたく、お願いいたします。 あと、文中、?に文字化けする場合は、文字コードをユニコードで表示してみてください。ただし、お使いの環境によっては、一部の字が正確に表示できない場合もあります。 |

||

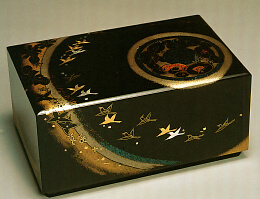

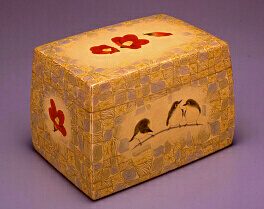

| ・・・・では、始まり始まり・・・・↓ 「平文輪彩箱(ひょうもんりんさいばこ)」 大場松魚(おおば しょうぎょ) 作  平文(ひょうもん)は、文様の形に切った金や銀の板を埋め込むか貼り付けるかして漆で塗り込み、研ぎ出すか又は金属板の上の漆を剥ぎ取って文様を表す蒔絵の一技法である。 大場松魚は、金属板のもつ強い効果を意匠に生かす一方、筆勢を表すほどの細い線平文をも闊達に使いこなす。 総ての加飾が平文で行われる伊勢神宮式年遷宮御神宝の鏡箱、太刀鞘などの制作に従事したことが契機となり、以後、本格的に平文の技法に取り組む。 中尊寺金色堂保存修理などにも携わって古典から多くを学び、平文をはじめ、金銀の蒔絵、螺鈿、卵殻、変り塗など各種の技法を組み合わせて駆使し、気品ある華麗な作風を築いている。 大場は近年、心の「和」や平和、愛などを主題に、その象徴である太陽をイメージした光の輪に花鳥、小禽、鶴などのモティーフを配し、優美な理想世界の表現を追求している。 「平文輪彩箱」は、小麦糊と生漆を麻布に塗り固めた乾漆箱に、「なじませ」技法により極薄・極細の板金や線平文を密着させ、炭による研ぎや漆の塗り固めを繰り返して仕上げた作品である。 そこには蒔絵の加飾技法の一つであった平文を本格的に研究し、技芸を高めることができた大場による絵画的世界が表現されている。 「瑞鳥唐花文螺鈿箱(ずいちょうからはなもんらでんばこ)」 北村昭斎(きたむらしょうさい) 作  螺鈿(らでん)は、夜光(やこう)貝(がい)、鮑(あわび)貝、蝶貝などを文様の形に切り、木地や漆地に埋め込むか又は貼り付ける技法である。 我が国には奈良時代に唐から伝えられ、正倉院に多くの遺品が伝存する。 平安時代以降も蒔絵に次ぐ主要な加飾技法として用いられ、工芸品のほか平等院鳳凰堂など建造物の内部装飾にも応用された。 近世以降は、薄い貝を貼り付ける薄貝(うすがい)螺鈿技法が盛んになったが、近年再び、伝統的な厚貝(あつがい)螺鈿技法を主とする優れた制作活動が行われるようになっている。 北村昭斎は父・北村大通に師事し、漆芸の創作活動及び漆工品の保存修理に関し幅広く指導を受けた。 さらに、正倉院宝物、国宝等の保存修理や復元模造に携わりながら創作活動を展開し、螺鈿を中心とする各種の漆芸技法の研究を重ねた。 特に、厚貝螺鈿技法を高度に体得して自己の制作の主要な技法として用い、新たな工夫を加えて駆使している。 北村が使用する糸鋸は径1mm未満であるが、まるで筆を用いるがごとく駆使して貝を刻んでいく。 夜光貝や蝶貝などが持つ独特の光沢を生かし、また、鼈甲(べっこう)を用いる玳瑁(たいまい)技法や蒔絵技法を併用して、さまざまな素材特有の色彩を効果的に配し、華やかさと品格の高さを併せ持つ独自の作風を確立して、高い評価を得ている。 「瑞鳥唐花文螺鈿箱」は、こうした北村の才気を余すとこなく発揮した作品である。 藍胎蒟醬茶箱(らんたいきんまちゃばこ)「春風(はるかぜ)」 太田 儔(おおた ひとし) 作  蒟醬(きんま)は、漆芸の加飾(装飾)技法の一つで、漆の塗面に剣という特殊な彫刻刀で文様を彫り、その凹みに色漆を埋めて研ぎ出し、磨き仕上げるもので、線刻の美しさが発揮される。 蒟醬(きんま)は、漆芸の加飾(装飾)技法の一つで、漆の塗面に剣という特殊な彫刻刀で文様を彫り、その凹みに色漆を埋めて研ぎ出し、磨き仕上げるもので、線刻の美しさが発揮される。中国の古代漆器の線刻技法が東南アジアに伝播し定着したものとみられ、我が国では江戸末期に活躍した玉(たま)楮(かじ)象(ぞう)谷(こく)以来、高松で盛んになった。 近現代には点彫などの手法が生まれ、立体的な表現や複雑な表現が行われるようになった。 太田 儔は、竹を編んで成形した素地に蒟醬技法で加飾する籃胎(らんたい)蒟醬技法を高度に体得しており、素地の造形に始まり、塗、加飾の工程を経て仕上げに至る一貫した制作を行う。 また、蒟醬技法の彫りや漆塗に独自の工夫を加え、縦・横・斜方向に緻密な線彫を繰り返す布目彫蒟醬技法を考案して、銅版画のような味わいのある絵画的な表現を可能にしたほか、わずかに色調の異なる漆を少しずつ何度も塗り重ねることで微妙な陰影や立体感、深い奥行きなどを表現し、蒟醬技法の表現領域を大きく広げた。 優れた構成力を発揮して、身近な植物や昆虫などの題材を明快に意匠化し、現代感覚溢れる独自の作風を築いている。 藍胎蒟醬茶箱「春風」は、藍胎の編み目の美しさを、趣は異なるが内外面に生かしている作品である。 外面には温かみのある色彩で、椿の花やめじろの背景に草花文を描き、訪れつつある春を表現している。 これらは布目彫蒟醬技法により立体的に表されており、蒟醬による絵画的表現としては現代の到達点を示している作品である。 「桐菱形輪花盛器(きりひしがたりんかもりき)」 中臺瑞真(なかだいずいしん) 作  豊富な樹種に恵まれた我が国の木工芸は、鉄製工具の普及や大陸からの技術者の渡来等によって発展し、正倉院の木工品は現代の木工芸にも大きな影響を与えている。 豊富な樹種に恵まれた我が国の木工芸は、鉄製工具の普及や大陸からの技術者の渡来等によって発展し、正倉院の木工品は現代の木工芸にも大きな影響を与えている。その後、我が国特有の素材を生かした和風化が進み、近代には木工芸の各分野に名匠が現れ、我が国の工芸の重要な一部門として認められるようになった。 木工芸には大別して指物(さしもの)・刳物(くりもの)・彫物(ほりもの)・挽物(ひきもの)・曲物(まげもの)の技法があり、いずれも長期にわたる入念な工程を経て、素材の特色を生かした制作が行われている。 刳物は、鑿(のみ)、鉋(かんな)、小刀などを用い、木塊を手で刳って成形する技法で、一般には欅などの堅木が多く用いられる。 中臺瑞真は千葉市出身である。上京後はじめ、桑・杉・檜(ひのき)・桐等の各種の素材の指物や透彫などの木工芸の技法を幅広く身に付けた。 やがて独学で刳物技法について研究を深め、伝統的な木工芸の技法を幅広く習得した。 茶道具の棚物や箱など指物の作品も多く制作しているが、桐材を用いた刳物に最も特色がある。 桐材は軟らかいため、大まかな形を作り出すことは容易だが、表面を美しく仕上げるには極めて高度な技量を要する。 銀色の輝きを現した杢が多い会津桐や、細かい柾目の南部桐などの良材を吟味して用い、刳物特有の曲面と素材の木肌の清潔な美しさをよく現した制作を行って、独自の作風を築いた。 「桐菱形輪花盛器」の制作過程は、粗彫りをする前に花弁の輪郭を鋸で切り落とし、刳りだしに移るが、その段階から桐の木目をいかに生かすかを考えて刳り貫く場所を選んでいる。 仕上がった作品を見ると、各花弁に合わせ木目があざやかに入っているのがわかる。 松葉編白錆花藍(まつばあみしらさびはなかご)「白龍(はくりょう)」 飯塚小玗齋(いいずかしょうかんさい) 作  我が国の竹工芸は、豊富な素材に恵まれて早くから発達し、縄文時代の遺跡からそれを示す遺品が出土している。 我が国の竹工芸は、豊富な素材に恵まれて早くから発達し、縄文時代の遺跡からそれを示す遺品が出土している。その後奈良時代には唐の技法が導入されて技術が進歩し、中世には茶の湯の流行とともに我が国独特の作風を示し、近代以降、高い芸術性をめざす優れた竹工芸作家が輩出した。 技法は、編(へん)組物(そもの)・丸竹物(まるたけもの)等に分類され、素材の簡素な美しさと強靭で弾力性に富む特質を生かした制作が行われている。 飯塚小玗齋は、祖父、父と代々竹工芸を業とする家に生まれ、はじめ画家を目指して東京美術学校油画科に進んだが、兄が没したため、竹工芸の道に入ることを決意する。 父・飯塚琅玗齋に師事し、その指導のもとで竹の編組や丸竹物の技法、茶杓の制作など各種の伝統的な技法を広範囲にわたり習得した。 さらに、竹材の選定や素材作りに経験を積み、竹材に関する幅広い知識を得て、染色や拭漆などの仕上げ技法を身に付けた。 父・琅玗齋が考案した束ね編や竹刺編技法を継承し、より洗練させ優美にした緻密な編組技法を駆使する。 また、白錆の竹を直線的に構成する氷裂編や荒編などにも優れ、竹材のもつしなやかな力強さを生かした優品を数多く発表している。 自然の竹がもつ美しさを造形によって表現することに努め、工芸の「用」に配慮した制作を行い、古典的な優美さを現代的な感覚で構成する独自の様式を築いた。 松葉編白錆花藍「白龍」は、編上げはじめの下半部を松葉編みとして整然美を醸しだし、上半部では束ね編み で力強さを表現しており、竹の弾力性から生まれる美が追求されている。 -引用・参考資料- ・ 「日本のわざと美」展図録 2006 文化庁文化財部伝統文化課 ・ 工芸芸術記録映画シリーズ 文化庁 14「蒔絵 -大場松魚のわざ-」 30「螺鈿 -北村昭斎のわざ-」 25「蒟醬 -太田儔のわざ-」 23「木工芸 -中臺瑞真のわざ-」 19「竹工芸 -飯塚小玗齋のわざ-」 |

||

|

ところで、 これはこれで良いんだが、5点しかないじゃないか、その他の物はどうするんだという方は、 ⇒ 展示図録をミュージアムショップで販売しております。 作品を見ながら、読み比べ見比べていただければ、と思います。展示室で、名工・名匠の技をお楽しみくださるに際し、ご活用いただければ幸いです。 |