|

|

| 増村益城 乾漆朱輪花盤 昭和58年 文化庁 | 太田 儔 籃胎蒟醤茶箱「春風」 平成10年 文化庁 |

| 終了しました | 千葉県立中央博物館 | |

| <お知らせ追加> 美術館・中央博物館間のシャトルバス、 映画会の時刻表 12/9.10の実演「苧麻糸手績み」体験 実演体験のようす。New 展示品リスト 図録ほか関連グッズ(ミュージアムショップにて)061203 展示品の一部を見どころ紹介(学芸職員による展示解説より)061207 |

||

|

|

| 増村益城 乾漆朱輪花盤 昭和58年 文化庁 | 太田 儔 籃胎蒟醤茶箱「春風」 平成10年 文化庁 |

|

|

|

| 企画展 日本のわざと美 | |

| 会期:平成18年11月25日 (土) 〜 12月24日 (日) | |

| 会場:千葉県立中央博物館・千葉県立美術館 | |

| 主催 文化庁・千葉県教育委員会・千葉県立中央博物館・千葉県立美術館 | |

| 後援 NHK千葉放送局 | |

| 人間国宝の「わざ」と文化財を守る技術の公開事業「日本のわざと美」を開催します。 なお、県立美術館と、2つの会場で同時開催で行います。 期間中、「千葉県の伝統的工芸品展」を同時開催します。 |

|

| 「『日本のわざと美』展 重要無形文化財とそれを支える人々」 の趣旨 | |

| ●重要無形文化財 「人間国宝」 それは、日本の伝統工芸において最高のわざを持つ人々に与えられた称号です。 正確には、文化庁が「重要無形文化財」として指定する技術を保持する個人を、「その人そのものが国の宝である」という意味で呼び慣わしている言葉です。実はこの「重要無形文化財」保持者は個人だけではなく、「保持団体」として認定されているものもあります。 世界に誇る日本の最高水準の工芸美術を絶えまぬ努力で生み出し続ける人々。この展示では、現在日本で指定されている「重要無形文化財」保持者たちの素晴らしい作品をすべて見ることができます。 ●選定保存技術 一方、こうした素晴らしい芸術活動も、優れた道具や材料がなければ成り立ちません。日本の伝統工芸を支えてきたのは、地道な職人たちの技術です。 今、失われつつある日本の素材、日本の道具を保存するために活動している人々の技術を紹介します。 |

|

| 会場と展示品 (展示品とその点数は、多少の変更・出入りがあります) ⇒展示リスト | |

| 千葉県立中央博物館 第1企画展示室にて 展示する展示品 | |

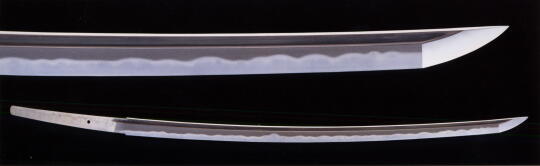

刀剣 10点 宮入行平 太刀 銘 宮入昭平作 昭和37年 東京国立博物館 |

|

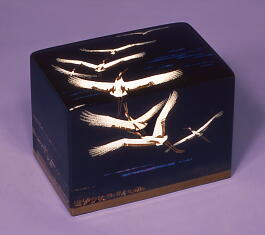

漆芸 17点 寺井直次 金胎蒔絵漆箱「飛翔」 昭和63年 文化庁 |

木竹工 14点 飯塚小 平成4年 文化庁 |

人形、7点 堀 柳女 古鏡 昭和38年 東京国立近代美術館 |

金工(梵鐘・銅鑼)、3点 香取正彦 小鐘 昭和57年 善仁寺 |

截金(きりがね) 3点  江里佐代子 截金飾筥「シルクロード幻想」 平成13年 文化庁 |

撥鏤(ばちる) 1点 吉田文之 撥鏤装身具(ブローチ) 平成2年 京都国立近代美術館 |

||

| 注) 截金(きりがね)とは・・・・金箔や銀箔を細片に切り、これを貼って文様を表す技法。 平安時代に仏教装飾として発展を遂げた。室町時代以降衰退したが、近年、工芸作品に活用され、復興した。 |

注) 撥鏤(ばちる)とは・・・表面を色染めした象牙を彫って文様を表す技法。 手前から向こうへ撥(は)ねるように彫る。正倉院宝物などに作品が残されている。平安時代以降失われた技法であったが、明治時代に復興した。 |

||

| ・・・・・ほかに、梵鐘・銅鑼 3点、和紙 5点 などの重要無形文化財、計 93点(予定)を展示します。 また、・・・ |

|||

選定保存技術 苧麻糸手績み 苧麻糸に撚りをかける。 宮古苧麻績み保存会 |

|||

| ・・・などの選定保存技術(文化財を支える技術) 30件も展示します。 ・・・展示リストはこちら。 ⇒リスト なお、別会場の、千葉県立美術館 では、陶芸、染色、金工などの重要無形文化財 103点(予定) を展示します ・・・・展示リストはこちら。 ⇒リスト ・・・詳細は、美術館にお尋ね願います。 2会場見ると、重要無形文化財と選定保存技術 を全部見ることになりますね。 |

|||

| 会期 | |||

| 平成18年11月25日(土)〜12月24日(日) ※ 月曜休館 ※ 会期中の土・日は2館をつなぐシャトルバスが運行します。 → 時刻表はこちら |

|||

| 入場料(期間中は、2館共通) | |||

| 同日であれは、入館券1枚で、美術館、中央博物館両方の展示を見学することができます。 入館料 個人一般 500円 団体一般 400円 高大生 250円 団体高大生 200円 (団体は20名以上) 小中生 無料 団体小中生 無料 ※次の方は入場無料になります. ・中学生・小学生・幼児 ・65歳以上の方(年齢を示すものの提示をお願いします) ・身体障害者手帳・精神障害者福祉手帳・療育手帳をお持ちの方 及び介護者(手帳の提示をお願いします) |

|||

| 関連事業 | |||

| <会場間連絡バス> 開催期間中の土曜日・日曜日は中央博物館〜美術館間のシャトルバスを運行 → 時刻表はこちら <講演会・製作実演など> 中央博物館にて ●実演「苧麻糸手績み」体験 12月9日(土),10日(日) 10:00〜12:00 13:00〜16:00 選定保存技術保存団体 宮古苧麻績み(ブーンミ)保存会の皆さん 会場 第2企画展示室 ⇒ 詳しくはこちら 実演の様子は ⇒ こちら ●映画会 11月25日(土),26日(日),12月2日(土),16日(土),17日(日) 会場は、中央博物館講堂。入場無料です。 ⇒時刻表はこちら <学芸職員による展示解説> ●日時 11月26日(日)、12/2日(土)、3日(日)、17日(日)、23日(土)、24日(日) 13:30より、30分程度 美術館にて ●実演 11月25日(土),26日(日) 伊勢型紙技術保存会 ●講演会 12月3日(日) 14代今泉今右衛門氏 詳細は、美術館にお尋ねください。 ※その他、期間中にワークショップ、解説会を予定。 |

|||

| 関連の展覧会 | |||

| 合同企画展「房総の染めと織り」11月25日(土)〜1月16日(火) 会場:千葉県立美術館、千葉県立房総のむら、千葉県立安房博物館 詳細は、会場館にお尋ねください。 |

|||

| 開館時間 | |||

| 午前9時から午後4時30分まで(入場は午後4時まで) | |||

| 交通案内 くわしい交通案内はこちらへ | |||

| ○電車・バスをご利用の場合電車・バスをご利用の場合 | ||||||

| ◆ | 千葉駅(JR総武線・京成線)から | |||||

| ・ | 東口7番乗り場[時刻表] 京成バス「大学病院」「大学病院・南矢作」約15分.バス停「中央博物館」下車,徒歩7分. | |||||

| ・ | 東口6番乗り場[時刻表] ちばシティバス「川戸都苑」行き約15分.バス停「中央博物館」下車,徒歩7分. | |||||

| ・ | 東口2番乗り場 [時刻表] 千葉中央バス「中央博物館」行き約20分.バス停「博物館・文化ホール」(終点)下車,徒歩1分. | |||||

| ◆ | 蘇我駅(JR京葉線・内房線・外房線)から | |||||

| ・ | 東口2番乗り場 [時刻表] 小湊鐵道バス・千葉中央バス「大学病院」行き約15分.バス停「中央博物館」下車,徒歩7分. | |||||

| ◆ | 千葉寺駅(京成千原線)から | |||||

| ・ | 徒歩約20分(上の蘇我駅からのバスはすべて千葉寺駅を経由します[時刻表]). | |||||

| ○ | 車をご利用の場合 | |||||

| ◆ | 京葉道路「松ヶ丘」インターから約5分. | |||||

| 問い合わせ先:千葉県立中央博物館 歴史学研究科(担当:榎) 〒260-8682 千葉市中央区青葉町 955-2 電話 043-265-3111(館代表),FAX:043-266-2481 |

| [平成18年度開催予定の展示会一覧に戻る] |