| New 企画展のようす 〈行事のようす〉 その7 化石の模型を作ろう |

| 「模型」というと,どういうものを想像しますか?鉄道などの乗り物の模型や恐竜のフィギュアなどでしょうか.今回の講座は,本物の化石から型をとって,それをもとに石膏で実物とそっくりの複製を作るというものです.実はこの「模型作り」も,化石の研究の重要な手段のひとつです. というわけで,8月15日に行われた体験講座,「化石の模型を作ろう」の様子をのぞいてみました. |

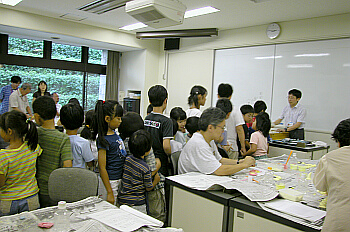

画像その1 「みなさんこんにちは.化石の展示をみてくれた人・・・」. あいさつのあと,講師の加藤研究員から,化石の模型(レプリカ)についての説明がありました. |

画像その2 画像その2

「テキストの表紙の写真は,上で展示してあるものです.何だかわかりますか」 デスモスチルスの上あごと下あごでした. 「これも模型です.「模型(複製)というと,『なんだニセモノか』と思う人もいるかもしれませんが,模型は,化石の研究や展示で,とても重要な意味を持っています.」 |

画像その3 さっそく模型作りの説明に入りました. 「最初は,あらかじめ用意した『型』で模型を作ってみましょう.」 まずは,型に流しこむ石膏作りの実演です. 黄色い石膏の粉を水に溶かし,型に流し込んで,固まるのを待ってから取り出します. |

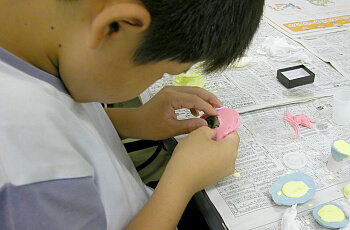

画像その4 説明のあと,みんなが化石の型を,われ先にともらいにきました. 最初は,アンモナイトと三葉虫です. |

画像その5 まずは,ペットボトルのキャップ2杯分の水をカップに入れます. |

画像その6 そこへ石膏の粉を入れていって・・・水と同じくらいの高さまで入れたら,ゆっくりと,よくかきまぜます. |

画像その7 石膏が用意できたら,型に流し込んでいきます. |

画像その8 このとき,何回かに分けて入れて,そのたびに机の上でトントンとたたきながら空気をよく抜いてあげるのがコツです. そして,あとで取り出しやすいようにすこし盛り上がるくらいまで注ぎます. |

画像その9 固まるのを待つあいだに,次の型をもらいに来ました. サメの歯,二枚貝,ワンソク類や,種類の違う三葉虫やアンモナイト,マニアックな?スナモグリのハサミ(脚)まで,いろいろあります. |

画像その10 そろそろ,1回目に作ったものが固まったようです. 割れないように注意して,周りから少しずつ,型から丁寧にはがしていきます. うまくいくでしょうか・・・緊張の一瞬です. |

画像その11 成功です.立派なアンモナイトの模型が出来ました. |

画像その12 みんな,夢中になって次々に作っていきます. |

画像その13 こちらはママがお手伝い. |

画像その14 石膏まみれになっている子も. お料理教室みたいとの声もありました.確かにお菓子のようにも見えます. |

画像その15 加藤研究員が出来具合を見て回ります. 「ちょっと石膏が足りないようですね」 2つの型を合わせて作る,すこし難しい模型に挑戦しているようです. |

画像その16 こちらは,2つの型で見事に成功!・・・!?と思ったら何か変です. よく見てみると,なんと,表はアンモナイト,裏は二枚貝という「珍種」ができあがりました. どうやら,前の回に返した人が,2種類を取り違えて合わせて返却したようです. |

画像その17 「みなさんが好きな,恐竜の歯の模型に挑戦してみましょう.」 |

画像その18 画像その18次は,いよいよ本物の化石から型を作って見ましょう. 今度はピンク色の粉を使います.これは,歯医者さんで型を取るのと同じ型どり材です.水に溶かして,化石に直接塗りつけて型を取ります. 約30秒で固まってしまいますので,すばやくやらなければいけません. |

画像その19 型をとる化石をもらいに来ました. 「わー.本物の化石だ」 アンモナイト,三葉虫,二枚貝,サメの歯・・・全て本物です. |

画像その20 ほんとに化石にぬっちゃっていいのだろうか・・・ 遠慮していたら固まっちゃいますよ! |

画像その21 あっという間に固まりました. ゴムが切れないように慎重に化石からはずします. |

画像その22 自分で作った型を使って,石膏模型を作ってみました. |

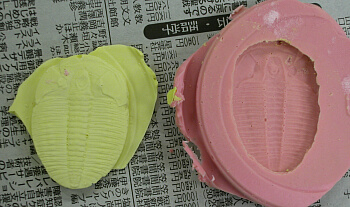

画像その23 こちらは出来上がった型と,型から作った石膏模型です. 三葉虫です.きれいに出来ましたね. |

画像その24 こちらは,型を取った本物の化石. |

画像その25 恐竜の歯ができあがったようです. 歯の種類を調べています. トリケラトプスのようですね. |

画像その26 最後に,2つの型を合わせて作る,難しい作品に挑戦してみましょう. トゲトゲ巻貝のビカリアとデスモスチルスの歯です. |

画像その27 こちらはビカリアのようです. |

画像その28 両方の型に石膏をたっぷり注いで・・・ 石膏があまりこぼれないように,せーので一気に2つをくっつけます. 集中して・・・・・・ 気合を入れて・・・・・・ |

画像その29 「エイっ」 お見事!うまくいきました. あとは輪ゴムで止めて,空気穴を上にして置いておきます. |

画像その30 固まるのを待っている間に,こんどは「お湯丸」という,お湯でやわらかくなる樹脂を使って,カラフルなアンモナイトを作りました. 本物のアンモナイトからとった型に,やわらかくなったお湯丸を押し込んで・・・ |

画像その31 できあがりです. とてもきれいで,かわいいアンモナイトができました. |

画像その32 さて,ビカリアのほうが固まったようです. いよいよ型をはずしてみましょう. |

画像その33 出来上がり! みなさん,トゲトゲまでとても上手にできました. |

画像その34 こちらはデスモスチルスの歯ですね. |

画像その35 博物館友の会のボランティア,萩原さんです. 作った石膏模型に墨汁などで色をつけ,より本物らしく見せる方法を説明してくれました. |

画像その36 こちらは萩原さんの作品,ビカリアです. よくできていますね. |

画像その37 今日作った作品の数々. みなさん,10個以上,多い人では20個くらい作った人もいるようです. |

画像その38 画像その38まとめの時間です. 「貴重な化石は,なかなか実物を見ることは出来ませんが,模型を活用すれば,多くの人が見ることが出来ます.また,大型の化石は非常に重いですが,模型はとても軽く,扱いやすいので便利です.何億年もかかってできた貴重な化石は,壊れてしまったらそれで終わりですが,模型なら壊れても作り直すことが出来ます. 模型は化石の研究に欠かすことが出来ません.」 |

画像その39 画像その39加藤研究員が,ひとつの標本を取り出しました. 「何だかわかりますか」どこかで見たような・・・ そう,教科書にものっている,あの有名なドイツの始祖鳥です.もちろんこれも模型(レプリカ)です. このような貴重な標本も,実物を見ることが出来ないかわりに,模型によって,多くの人が,見たり,いろいろな情報を得ることが出来るようになるのですね. |

画像その40 講座の指導の補助と準備・後片付けの大変な作業をお手伝いしていただいた友の会の皆さんです. 有難うございました. |

画像その41 画像その41盛りだくさんの楽しい講座が終了しました.これだけでもすごいのに,なんとアンモナイトや三葉虫をかたどった消しゴムのお土産つき. ほんとうに,至れり尽くせりのオススメ講座ですね. (あまりに盛りだくさん過ぎて,このページの写真が40枚を超えてしまいました.^^; ) |

画像その42 終わってからも,熱心な子が加藤研究員を囲んでいました. |