| トピックス展 | 千葉県立中央博物館 |

|

江戸時代も終わりの19世紀半ば、下総国香取郡の東総地域に大原幽学という農村指導者が現れます。この時代、東総地域は「天保水滸伝」に代表されるような混乱の時代で、長部村(現千葉県旭市)も離村・退廃に悩まされていました。 各地を放浪の旅で巡っていた幽学は、長部名主遠藤伊兵衛に招かれ、荒廃した農村の立ち直りをめざしました。門人(道友)には多くの農民が集まり、彼らに性学の教義を説き、生活の改善、稲作の方法の改良、先祖株組合を結成させるなど、さまざまな生活や農村改革をおこないます。 本展示では、大原幽学の生涯を顧みて、その功績について重要文化財の諸資料とともに紹介します。 |

| I 生まれと漂泊 | ||||

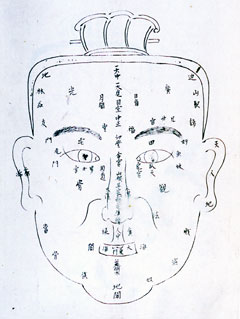

幽学の生まれは定かではありませんが、尾張藩大道寺家とする説があります。18歳のとき避けられない事情により当主より勘当され家を出、それ以来、幽学の漂泊の旅がはじまりました。旅中は貧しくも、易占を人々に施し、生きる糧を得ました。 |

「人相奥義」(諸文書張込帳) 大原幽学記念館蔵 |

|||

| II 幽学の教えと指導法−性学− | ||||

幽学は青年時代の旅の中で、仏教・儒教・神道、易学などさまざまな学を学びました。また農家からは農業技術を、商家からは経営・経済を、というように旅の生活はすべてが修行であり学問でした。そして、儒教の孝と和の考えをもとに、幽学独自の解釈が加えられた「性学」を説きます。 |

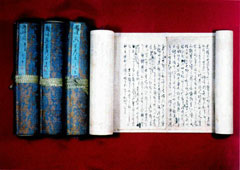

微味幽玄考 大原幽学記念館蔵 |

|||

| III 幽学の功績 | ||||

幽学は農民の離農、退廃を救って欲しいという名主の依頼により、下総国香取郡長部村に定住し、28年におよんだ漂泊の旅を終えました。そして長部村を中心にその地域周辺で幽学の農村改革がはじまりました。 |

夫孝徳之本(そのこうとくのもと) 大原幽学記念館蔵 |

|||

| IV 教導所・改心楼と乱入事件 | ||||

嘉永3(1850)年、道友(門人)の増加に伴い、長部城跡地の高台に広さ50畳あまりの改心楼という教導所が建てられ、会合や講義には近隣の村から幽学の話を聞きに大勢の人が集まりました。嘉永5(1853)年、牛渡村(現茨城県かすみがうら市)の博徒5人が、改心楼に押し入る事件が起きます。この事件が発端となり、幽学は幕府より嫌疑を掛けられることになりました。 |

改心楼画 大原幽学記念館蔵 |

|||

| V 幽学の最期 | ||||

関東取締出役の取り調べの後、審理は勘定奉行所に委ねられ約6年という長期間にわたる審理の末、有罪判決が下されます。安政5(1858)年、刑期を終え長部村に戻った幽学は、武士の作法に従い自らの命を絶ちました。享年62歳。自刃に用いた短刀には、こう刻まれていました。 「難舎者義也」(捨て難きは義なり)・・・自分の命は捨てても、正しい道を捨てることはできない。・・・ |

自害時の短刀(パネル展示) 大原幽学記念館蔵 |

|||

| VI 幽学の遺品類 | ||||

国の重要文化財に指定された幽学の遺品は32点を数えます。自害時の短刀はよく知られています。 |

薬草切 大原幽学記念館蔵 |

|||

※ 展示協力:大原幽学記念館、旭市 |

||||

|

○展示解説会 内 容:大原幽学記念館学芸員 猪野映里子氏による展示の見どころ解説です 開催日時:平成22年12月11日(土) 11:00〜11:30 会 場:中央博物館企画展示室 |

||

|

○講演会 内 容:大原幽学記念館学芸員 猪野映里子氏による講演 開催日時:平成22年12月11日(土) 13:30〜15:00 講演者:大原幽学記念館 学芸員 猪野映里子氏 会 場:中央博物館講堂(当日先着200名) |

||

|

○ミュージアム・トーク 内 容:当館研究員による展示解説 開催日時:H22年12月12日(日)※・H22年12月19日(日)・12月25日(土)・12月26日(日) H23年1月15日(土)※・1月16日(日)※ 1日2回開催(第1回:11:00〜11:30,第2回:14:30〜15:00) ※ 印の日は1日1回午後1時30分〜のみ開催 会 場:中央博物館企画展示室 |

||

| ※入館料は,大人300円・高大学生150円となります. 入館料に関する詳細はこちら |

||

| この展示の開催期間中,1月10日(祝)以外の毎月曜日と1月11日(火)に休館します. 但し,平成22年12月27(月)〜平成23年1月4日(火)は年末年始のため休館します. |

||

| ○ | 電車・バスをご利用の場合 | |||||

| ◆ | 千葉駅(JR線・京成線)から | |||||

| ・ | 東口7番乗り場 京成バス「大学病院」「大学病院・南矢作」.バス停「中央博物館」下車,徒歩約7分. | |||||

| ・ | 東口6番乗り場 ちばシティバス「川戸」行き約15分.バス停「中央博物館」下車,徒歩約7分. | |||||

| ・ | 東口2番乗り場 千葉中央バス「中央博物館」行き約20分.バス停「博物館・文化ホール」(終点)下車,徒歩約1分. | |||||

| ◆ | 蘇我駅(JR京葉線・内房線・外房線)から | |||||

| ・ | 東口2番乗り場 小湊鐵道バス・千葉中央バス「大学病院」行き約15分.バス停「中央博物館」下車,徒歩約7分. | |||||

| ◆ | 千葉寺駅(京成千原線)から | |||||

| ・ | 徒歩約20分. | |||||

| ・ | 小湊鐵道バス・千葉中央バス「大学病院」行き約5分.バス停「中央博物館」下車,徒歩約7分. | |||||

| ○ | 車をご利用の場合 | |||||

| ◆ | 京葉道路「松ヶ丘」出口から約5分. | |||||

| 問い合わせ先:千葉県立中央博物館 歴史学研究科 〒260-8682 千葉市中央区青葉町 955-2 電話:043-265-3111(代表),FAX:043-266-2481 |

| [企画展示一覧に戻る] |