�����d��Y�Ɗ�����Ё@�����z�[���A�v���C�A���X�Ё@�@�`�@���o

|

�@�͂��߂ɁA�I�]���w�Ή��̗①�ɂƃm���t�����①�ɂƂ̈Ⴂ�A�Ȃ����{�ŊJ�����x�ꂽ�̂��A�����̃m���t�����̎�g�݁A�O���[���s�[�X�Ƃ̂������Ȃǂ��炨�b���n�߂����Ǝv���܂��B

���̂������́A���{�d�@�H�Ɖ�A�C�O�̊���c�Ȃǂɂ��o�Ă����W�ŁA���[���b�p�̎���ɂ��Ă͂��Ȃ蕪�����Ă��܂������߁A�R�[�f�B�l�[�^�[����S���Ă��܂����B�����̋ƊE�Ƃ��ẮA�m���t�����͂��܂�ɂ��ۑ肪�����̂Ŕ��������Ƃ����ӌ������������̂ł��B�������A�O���[���s�[�X�̋ɂ߂ċ����v��������܂����B�����ł̂m�f�n�̉ʂ����������A�����āA�m�f�n�̓��X�N�S���Ă��ꂽ�̂��A�Ȃǂɂ��ď����b����i�߂����Ǝv���Ă��܂��B

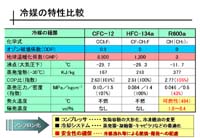

�P�D�Ȃ��①�ɂ̓m���t�����Ȃ̂��B

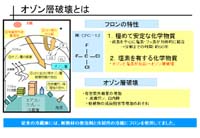

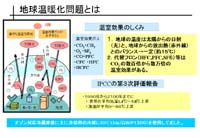

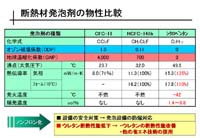

1992�N�܂ŁA�①�ɂɂ͒f�M�ޔ��A�܁A��p�p��}�Ƀt�������g���Ă��܂����B����́A�I�]���w��j���肵�āA�n�����g���ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��܂��B�f�M�ޔ��A�܃K�X�ɂ��A��p�p��}�K�X�ɂ��t�������g��Ȃ��A���̓�ɑΉ��ł���̂��m���t�����①�ɂł��B

�@�@ �@�@  �@�@ �@�@ |

|

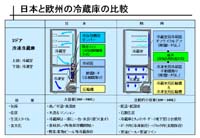

�@�܂��A���{�ƃ��[���b�p�Ƃ̐H�����̈Ⴂ�ɂ��Đ������Ă����܂��傤�B���[���b�p�͋C����������A���x���Ⴂ�B����ɑ��āA���{�͍����x�E�����ŁA�����X�^�C������{�I�ɈႢ�܂��B

�@���[���b�p�ł�1���ɓ�̗①�ɂ�����܂��B�n�����ɂ���①�ɂɂ͓������Ă����Ƃ���B���ɂȂ�ƁA��������L�b�`���̗①�ɂɈڂ��Ă����āA�[���A��Ă��璲������B�������̓X�[�p�[�������̂ŁA�����������Ă����܂��B���Ƀ|�[�N�̗Ⓚ�ۑ��������悤�ł��B

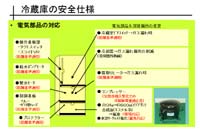

�@����ɑ��āA���{�ł͕p�ɂɃh�A�������܂��B�H�ނ̎�ނ������B���{�ł́A����������g���ɂ����B���[���b�p�^�C�v�͓d�����Ƃ߂Ď������������܂��B���S���ɑ���z�����Ⴂ�܂��B���{�̂��͓̂d�C���i�������A���Ί댯����h�����߂̑Ή������G�ł��B

�@���[���b�p�̗①�ɂ́A�Ⓚ�ɂ̐��\���琯�̐��łR�̃^�C�v�ɋ敪����Ă��܂��B�X���[�X�^�[�A�������̓}�C�i�X18���ŁA�|�[�N�̕ۑ���3�����B�����̓}�C�i�X12����1�����B���̓}�C�i�X6���ŁA�|�[�N�̕ۑ����Ԃ�1�T�Ԃł��B

�@�ۑ肪����������܂����A��}���C�\�u�^���ʼnR���Ƃ������Ƃ��傫�Ȗ��_�ł��B

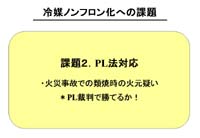

�P�DPL�@�ւ̑Ή��B�ޏĂ̋^���ɂǂ��Ώ����邩�H�@�①�ɂɂ͒f�M�ނƂ��ăE���^�����g���Ă��܂����A���ꂪ�悭�R���܂��B�Ύ����N�����Ƃ��ɂ͉Ό��̔��f���Ȃ���܂����A��Ԃ悭�R���������Ό��Ɣ��f����₷���B�E���^���Ȃǂ��R���邱�ƂŁA�①�ɂ��o�Ώꏊ�ƌ�F����邱�Ƃ�����܂��B���ꂪ���[�J�[�̐ӔC���܂Ŕ��W���邱�Ƃ�����܂��B�ٔ����ɂ͎�ҋ~�ς̊�{�I�l��������A�����������Ă���Ƃ���ɐӔC���������悤�Ƃ���X���������邩��ł��B���i�̊J�����A���Ăł͍��Ȃ�����P���Ă������Ƃ����邪�A���{�ł͊��S�ɐ����Ă���łȂ��Ɣ̔��ł��܂���B���i�T�[�r�X���A�]���ɂ������Ă��т������̂ɂȂ�܂��B����ɑ���ݔ������́A�h�ΐݔ���8���A��}�ɂ������R�X�g��1�����炢�ł����B���v��10���~�ɂ��Ȃ�܂����B�̔����i��1���~�����Ȃ��ẮA���q����͔����Ă���܂���B�m���t�����ɂ��邱�Ƃł̃R�X�g�A�b�v���ǂ��z���ł��邩�A�傫�ȉۑ�ł����B

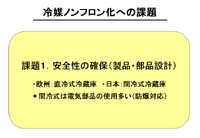

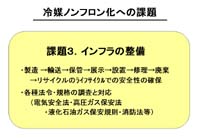

�Q�D�C���t���̐����B���T�C�N���A���C�t�T�C�N���ł̈��S���̊m�ہB�ɂ߂đ���ނ̖@�߁E�K�i�̒����ƑΉ��ɋ�J���܂����B�d�C���S�@�A�����K�X�ۑ��@�A�t���Ζ��K�X�ۈ��K���ȂǁA�֘A����@�߂Ȃǂ��N���A�[���Ȃ���Ȃ�܂���B

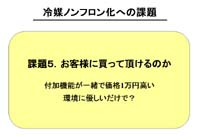

�R�D���q�l�������Ă���邩�H�@���Ђ������ƈ������̂�̔����邩������Ȃ��B����ɂ����̂���������A���[�J�[�͑S�����������Ȃ���Ȃ炸�A��Ђ͂Ԃ��B

�R�D�n�����ւ́A�����d��̎�g

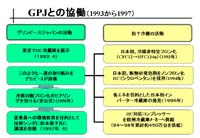

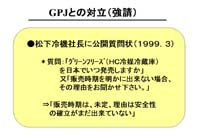

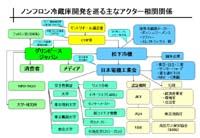

�J���̗��j�������̂ڂ�A1992�N���납��O���[���s�[�X����̖₢����������܂����B���̓����́A�����̌𗬎����ł�����܂����B93�N�ɂ͍��ۓI�ȓW����h�C�c�ł����āA�����ɓ��Ђ̓m���t�����①�ɂ��o�i���Ă��܂����B

|

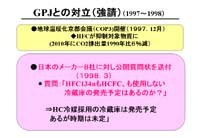

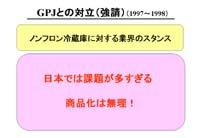

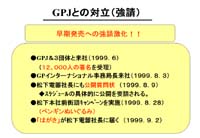

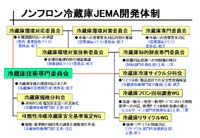

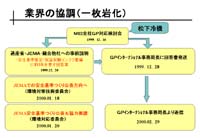

�@�����̏��́A�d�C�H�Ɖ�ɂ͏�ɗ����Ă��܂������A�`�����o���͂܂��܂��G�X�J���[�g���A�����������Ȃ��A���܂łɂ͔̔�����Ɛ錾����������Ȃ��ƂȂ��āA�ƊE�S�̂�����ɑΏ����n�߂�悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�ʎY�Ȃ�����e�Ј��ĂɁA����͏��������̖��ł͂Ȃ��A�Ƃ̒ʒB���o���Ă��炢�܂����B�e�Ђ̎��ƕ����ɂ��������Ă��炢�A2002�N�̔N���܂łɂ͊J������Ɣ��\���邱�ƂɂȂ����킯�ł��B

�@�C���^�[�i�V���i���Ȏ����ǂ��o���A98�N�ɂ̓y���M���̂ʂ�����݂��g�����L�����y�[�����n�߂��̂ŁA���������o�߂������m�̕�������������Ǝv���܂��B

�N���ǂ��Ă̏����̎�g�݂́A���W�����ɂ������܂������A���悻���̒ʂ�ł��B

-

1995�N�A�I�]���w�̕ی���i��}��1993�N�A�f�M�ޔ��A�܂�1995�N�j

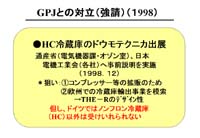

1996�N�A�h�C�c�W����i�h�E���e�N�j�J�j�Ƀm���t�����①�ɏo�W

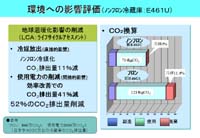

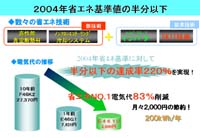

1997�N�A�ȃG�l���P�̃C���o�[�^�[�①�ɂ̎s�ꓱ�����J�n

1999�N�A���T�C�N���Ή��̂��߂̃v���X�`�b�N�ޗ��ꉻ

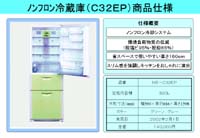

2002�N�A��}��R600���A�f�M�ނɃV�N���y���^���g�p�̃m���t�����①�ɂ��@

|

�����̌𗬁i����̓R���{���[�V�����j�Ə��i���Ɍ����Ă̌������L�����y�[���������������܂��B

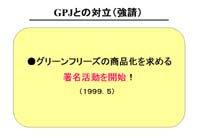

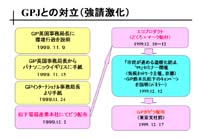

�O���[���s�[�X�Ƃ̃`�����o���͑�ςȂ��̂ł������A��������Ă��ꂽ���A�Ńm���t�����̊J������̓I�ɐi�ނ��������ƂȂ����B���������܂����i�K�ŁA�O���[���s�[�X�͂ǂ�ǂ��悤�ɋ��͂���Ƃ����Ă���܂����B"��������A���肪�Ƃ��L�����y�[��"�����{���Ă��ꂽ�̂Ɋ������܂����B�������A�J���̃��X�N���ANPO�����҂̕������S���Ă����Ƃ����ۏ͂���܂���B

�@�@ �@�@  �@�@ �@�@  �@�@ �@�@  �@�@ �@�@ |

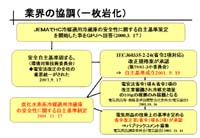

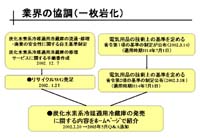

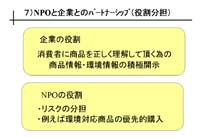

�T�D�s���E�i�Ёj���{�d�C�H�Ɖ�E���C�o����ЂƂ̋���

|

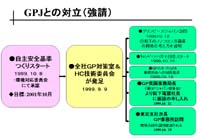

�@�O���[���s�[�X�̎��X�ȍU���̒��ŁA����͏��������̖��ł͂Ȃ��A�ƊE�S�̂̉ۑ�Ȃ̂��Ƃ̔F���̒��ŁA�ꖇ��ɂȂ邱�Ƃ��o�����B����́A�����������߂��Ă��邩��Ƃ̓�����������Ǝv���܂��B���������ł��A�e���ɋ��͂�v�����܂����B���S����]���̒��Ή��x����100���Ⴍ�ݒ肵�܂����B���ł��̔����n�߂�悤�ɂȂ��āA�m���t������2�ЂɂȂ�܂����B���������ł͂����܂ŕ��y���Ȃ������Ƃ��v���܂��B

�@�K�i��ނ̊m���ɂ���J������܂������A���N�ŏ�߉����ɂ܂ł������܂����B���̏��́A�����̎����ߕt���邱�Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ����т�����ł��B

�@���X�N���́ˁ@�ƊE�̎����ˁ@�菇�̍쐬�ˁ@�d�C���S�@�̉����ˁ@���T�C�N���Ή��Ɛi�݂܂����B

�@�@ �@�@  �@�@ �@�@ |

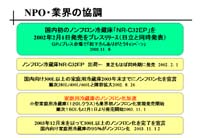

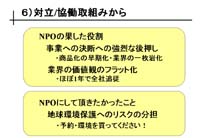

�U�D�m���t�����J���ł̋����E�Η��̎�g����

|

�@���ʂ��猩��NGO���ʂ����������́A�Η��̍\�}�������ƊE�̌������܂Ƃ߂Ă��ꂽ���Ƃ��������ł��B�m���t�����①�ɂ́A�ق�1�N�őS�Ђ̐��i�������܂����B3����1�Ђ��P�ނ���6�ЂɂȂ�܂������A�P�ނ�����Ђ��܂߂āA�݂�Ȃ��ꐶ�����Ȋ�Ɠw�͂𑱂��Ă���܂����B

���̃O���[���s�[�X�Ƃ̃`�����o�����Ȃ������Ȃ�A�܂��m���t�����͔̔�����Ȃ�������������Ȃ��B�������āA1���~�̉��i�A�b�v��N�����S���Ă���邩�H�@�����͊�Ƃ�����A�Ԏ��ł͂Ԃ�Ă��܂��B�R�X�g��1���~�����Ă������Ă����Ƃ��������o����邩�H�@���������i�͐�������������A���ꑊ���Ȓl�i��]�����Ĕ����ė~�����B���̂��߂ɂ��A��Ƃ͐���������`���Ă����p�����K�v�ɂȂ邵�A����҂�NGO�����̓_�𗝉����ė~�����B

�@�@ �@�@  �@�@ �@�@ |

�i���^�����j

| �p | �����ȉ�Ђ�����������ꍇ�́A�����̖��Ȃǂ͂ǂ��Ȃ����̂ł��傤���H |

| �` | ���ʂ̎����@�ւ��g���悤�ɂ����̂ŁA���ɖʓ|�Ȗ��͂���܂���ł����B�ł��邾������Ȃ��ŃI�[�v���ɂ���悤�ɂ����܂����B��������łȂ��A�O���̓����̖�������܂��B�K�X�̏[�U�ʂ̖��ł��߂����Ƃ�����܂����B���[���b�p�ł�150g�ƌ��߂Ă���̂́A���[���b�p�̎��v�⋟���ʂ̖�������܂����B�I�[�X�g�����A�⒆���Ƃ̒��ԍ����i�߂Ă��܂��B |

| �p | �O���[���s�[�X�Ƃ̊W�̂��Ƃ��A���������ڂ����������Ă��������B�o�ώY�ƏȂɗ��悵�Ē�Ă��Ȃ��������R�͉��ł��傤���H |

| �` |

�O���[���s�[�X�������ɂ͈��͂������Ȃ������̂́A���ʂ��Ȃ��Ǝv���Ă����̂�������Ȃ��B���Ƃ����Ă��ꂻ���Ȋ�ƂƘb���������������Ƃ������f���������̂ł��傤�B�����Ƃ��ẮA�S���E��ɃO���[�o���ɐ��i�̔����Ă��邩��A�S���E�I�ȕs���^����W�J���ꂽ�獢��Ƃ�������������āA�Ή�������Ȃ������B8���̉ċx�݂�2���ԃ����o�[���W���Č�������J�����Ƃ����A�Ō�ɂ݂͂�Ȗق��Ă��܂����B���̂��ƂŁA��邵���Ȃ��˂Ƃ������ƂɂȂ�܂����B �@�O���[���s�[�X�̒S���҂��������܂����B�����h�̕�������A��Ƃ̗�����������Ă������������B�Η����鏊�������Ă��A�\�ȏ��̓R���{���[�g����p�������݂��ɂ������̂��悩�����Ǝv���Ă��܂��B |

| �p | �m���t�����̒l�i���ɂ��āB |

| �` | ���܂͒l�i�������Ă��܂��A�����ł́A���^�̂��̂��܂߂đS�����m���t�����①�ɂł��B�����Ă������������Ǝv���Ă��܂��B |