三番瀬再生計画のはじまり

2001年(平成13年)4月20日、堂本千葉県知事は、当選直後の臨時県議会で三番瀬について次のようにあいさつしました。

|

私は、選挙の公約として、現行の埋立計画はいったん白紙に戻し、自然の保全と、地域住民が親しめる里海の再生をめざす新たな計画を、県民参加、市民参加のもとに作り上げると約束しました。 (中略) このような観点から三番瀬についても、地元住民をはじめ幅広く意見を伺う体制を整え、最善の策を講じていきたいと考えています。 |

そして、三番瀬の自然を再生するための「(仮称)三番瀬再生計画検討会議」の設置について、2001年(平成13年)11月28日の12月定例県議会の冒頭で次のようにあいさつしています。

|

三番瀬については、9月県議会において101ヘクタールの埋立計画は行わず、三番瀬の自然を再生するため、専門家だけでなく地元住民、環境保護団体、漁業関係者などの方々の参加を得て、具体的な再生計画を策定することにいたしました。 このため、「(仮称)三番瀬再生計画検討会議」をすみやかに設置することにいたしました。(中略)また、検討会議のあり方については、会議の構成、会議の完全公開に関しての数多くのご意見をいただきました。 |

この結果、検討組織準備会を経て「三番瀬再生計画検討会議(通称「円卓会議」)」が設置され完全公開のもとに三番瀬の再生計画の提案に向けて議論される場ができました。

円卓会議の意味

三番瀬再生計画検討会議(以下「円卓会議」といいます。)のしくみとしての意味は、県知事への諮問機関ということです。諮問とは、意見を求めるという意味です。諮問機関は、行政機関(県であれば知事)の求めに応じて審議・調査等を行い、その結果を報告します(これを「答申」といいます。)

また、法律(地方自治法)上の諮問機関の場合は、行政機関から求められなくても意見を述べることもできます(これを「建議」といいます)。正式な諮問機関の場合は、地方自治体は、地方自治法という法律によって、行政機関の附属機関として条例で設置しなければなりません。

しかし、円卓会議は、条例上の附属機関としての位置づけをしないで、再生計画の知事への提案を目的として事実上組織されたものです。正式な附属機関の場合でも、行政機関は、その答申や意見を尊重しなければなりませんが、法的にその内容に拘束されることはありません。

円卓会議の場合も同様で、行政機関(県知事)は、答申について法的に拘束されることはありません。つまり、知事は、答申のとおり行政機関として執行しなくても、違法になることはないということです。

諮問機関の役割は、学識経験者や利害関係人の意見を施策に反映させることにありますが、円卓会議の場合は、これを県民参加と徹底した情報公開の下に実施したところに特徴があります。また、会議運営上の特色として会議の傍聴者からも意見を聞いていることが挙げられます。不完全ながら公聴会の機能を併せ持っているといえます。

県が原案を作り、それを審議してもらうのではなく、市民が専門家や行政の力を借りて自ら再生計画案を作るというのが「千葉モデル」のもともとの考え方のようです。

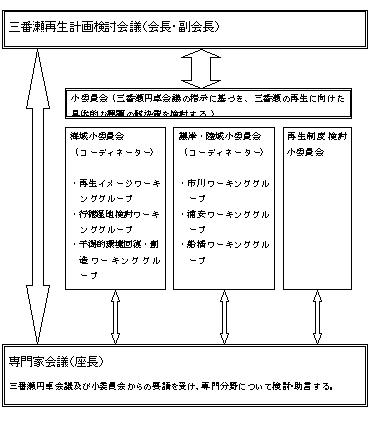

三番瀬再生計画検討会議組織図

円卓会議の場合、委員は選挙されているわけではなく、知事から任命されているだけです。その意味では、市民を代表しているわけではないので、民主制の原理から、円卓会議そのものに決定権があるわけではありません。

民主主義は、治者と被治者が一致するという原理で、ある事柄が決定され市民に強制されるためには、どこかで選挙という手続がなされて、市民が自分で選んだ人によってその事柄が決められて実行されているというしくみが担保されていなければなりません。

三番瀬問題の場合、選挙で選ばれているのは、知事であり、再生計画を策定して予算化し実行する権限が県民から与えられています。議会はこの場合予算案の審査を通じて知事を監督します。都道府県の場合、選挙された知事と議会があるので2元代表制といわれています。総理大臣が国会議員から選ばれる議院内閣制と異なり、直接県民から選挙されるという意味で、知事はしくみとしては首相よりも大統領制の大統領に近い存在です。

その意味で、民主制にとって「選挙」の持つ意味は非常に重く、投票率が低いことが問題になっています。

住民投票

最近、各地で住民投票ということが行われています。市民にとって重大な問題について条例を制定して住民投票を行い、市民の賛否を問うしくみです。この制度は、選挙によく似ていますが、法律に基づくものではないので、首長を拘束することはできず、首長は、その結果を尊重すべきであるというに留まるものです。

(新保浩一郎)

|