| 展示演出にあたって: 演出コンセプト+解説ボランティア ・・・どのように見せるか、どのように解説するか・・・ 展示担当 地学研究科 吉村光敏 |

|||||||||

展示の方針策定

A.この展覧会を見るために来館した方々と、 B.中央博物館に来館して、予備知識なく、ついでに観覧される方々 の2つに大別される。 この展覧会の固定客といえる、Aの方々は数的には少なく、来館者の1割以下である。 その内訳は、 (1).五百沢氏が雑誌「岳人」等に連載していた鳥瞰図と文章を見ていた方々。 連載はだいぶ前なので、現在は、現役を引退した、中高年の山岳愛好者。 (2).地図、鳥瞰図、氷河地形などに興味がある少数の愛好者。 と考えられる。 数は少ないが、この方々の観覧満足度を高めることが、口コミやインターネットへの発信により、新規観客の発掘と誘致を生むので、重要である。 ただし、この方々については、展示演出上は、原画等の現物資料を豊富に展示し、資料の系統的配列と、詳しい解説資料を準備するのが、必要とされる対処法であり、いわゆる「内容の濃い展示」を行えばよく、演出上で配慮すべき問題は少ない。 展示演出上、問題があるのは、B.の博物館に来館ついでに観覧される方々である。 この方々への展示演出としては、以下の4点が考えられる。 (1).展示室への導入(ちなみに、中央博物館企画展示室は、強制導線でなく、観客の自由な選択による)を効果的に行う。 (2).展示室に入った観客に対する、展覧動機付けとして、入り口展示および壁面展示を印象深いものとして、観覧動機を作り出す。 (3).その後、予備知識なく入室した観覧者に、内容のおもしろさを認識させ、自発的な観覧動機を高める。 (4).結果として、在室時間が長く、より多くの展示物・情報を好意的に観覧することが、満足度とその後の口コミに直結するので、在室時間を長くする工夫が必要である。 問題点1.(1)、(2)については。 五百沢氏作成の原画や印刷図は、モノクロで、かつ、大きさがA3版以下の小ささで、壁面演出効果が少ないことが予想された。つまり、展示室内観覧者の視野内では視覚的に迫力がない資料である。また、カラー彩色の五百沢氏作成のスケッチ類もあるが、サイズが小さく、また内容的に、五百沢式鳥瞰図とは別スペースに置くこととなっていた。 しかし、五百沢氏作成の原図や鳥瞰図は、非常に細密・高精度であり、10倍以上拡大しても、ボケを感じず、むしろ、拡大することで迫力をました画像になることが予想された。 実験的に拡大したパネルを作成してみたところ、その迫力がかえって大きくなる感があった。 そこで、今まで試みられていない拡大図による壁面展示構成を行うこととし、展示演出の目玉とした。 問題点2.(3)(4)について。 予備知識も観覧動機も無い観客に対して、内容の面白さを伝える事は、文字情報や静止画像情報だけでは、難しいというか、無理ではないかと判断した。 このためには、最良の方法は、五百沢氏が常に在室することであるが、それは望むべくも無いことなので、博物館友の会の地学愛好者の方々からなる、ボランティアをお願いし、展示室に常駐して、観客との話し相手になり、内容の面白さを、伝えて頂くこととした。 また、時間、曜日を選んで展示担当職員が、ボランティアの助っ人として室内に待機するようにした。さらに、職員の対応できない曜日には、寒冷地形研究会のご協力を得て、氷河地形等を研究している大学院生を派遣してもらうことができた。

視覚に関わる展示の方針を、以下のように定めた。 1.五百沢氏の鳥瞰図を初めて見る人に:拡大図による壁面構成を行って、引きつけるため、壁面には鳥瞰図の拡大版をダイナミックに展示(展示の目玉)。 2.五百沢氏の鳥瞰図を、すでに、本や雑誌でを読んだことのある人に:展示ケースの床面を使い、実物効果をねらって原図をたくさん見せる。また、撮影写真(一部はステレオ写真化して実体視する)・原図・印刷図のセットを見せ、鳥瞰図作成に当たっての五百沢氏のスキルの凄さを紹介する。 3.五百沢氏の鳥瞰図とその対象の山について詳しく知りたい人に:五百沢氏の鳥瞰図がある部分の著作抜粋と、対象の山を紹介した解説シートを各コーナーごとに作成して設置した。 4.五百沢式鳥瞰図の科学画としての側面の紹介:鳥瞰図に描かれた氷河地形を、図上で判読した解説シートを作成して、設置する 5.見やすい照明と環境を優先した。: 保存上の問題はないので、ケース内照明度を高くして、壁面の絵が目立つようにした。また、絵画の展覧会には珍しいことであるが、写真撮影可とし、インターネット上での紹介が行いやすいようにした。 6.五百沢氏の著作コーナー、スケッチ画・展示した鳥瞰図のスライドショーなどをもうけ、五百沢氏の作成した鳥瞰図およびスケッチ画を、すべて、閲覧できるようにした。

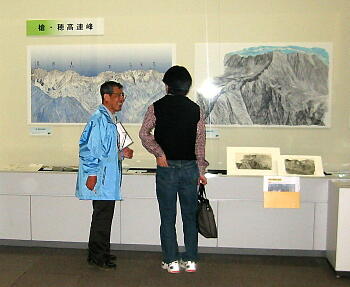

上述のように、展示内容が周知されていない分野なので、誘導・解説する人が介在しないと、予備知識のない観覧者はのってこないと判断した。 展示担当職員の常駐をはかったが、他の用務もあり、常駐は難しいので、大学院生で、氷河地形等を研究している方の派遣を、協力団体に依頼し、派遣してもらった。しかし、これはあくまで臨時の対応なので、常駐する解説ボランテイアをお願いした。 友の会の地学愛好者のサークルより、希望者を募ってボランティアとなって頂いた。 依頼としては、観客を指導するということでなく、観客と同じ目線にたって、話し相手になり、ボランティア個人個人が五百沢氏の鳥瞰図を見て感じている、思いを述べてもらうこととした。「いい絵ですね」、「日本にはいい山がありますね」・・・など さらに、観覧者の山への経験や思いを聞き、関係の絵を紹介するなど、じっくり見る気になってもらうよう応対してもらうこととした。「その思い出の山なら、こちらに絵がありますよ。この絵のどのルートを上ったのですか」など。 展示ボランティアの方々も熱心に対応してくださり、アンケートや展示室での観察でも、来館者の反応はとてもよく、想定した展示解説の効果は充分あったと判断している。 |

|||||||||