| 山の科学画━五百澤智也の描く山岳鳥瞰図の世界━ | |

| この展覧会は、ステレオ写真を使って描いた、ひと味違った山の絵を展示しています。 鳥瞰図とはまさにその名の通り、鳥が空の一点から地上を斜めに見下ろしたような図で、地形景観や都市景観を表現する方法として、古くから利用されてきました。 鳥瞰図は単なる地図ではなく、絵心がないと作れない絵画でもあり、その中で表現しようとする主題が必ずあります。 氷河地形研究者であり山岳鳥瞰図作家として知られる五百澤智也氏(千葉県一宮町在住)は、1970~1980年代にかけて、山岳雑誌「岳人」や「山と渓谷」などに、日本アルプスやヒマラヤの鳥瞰図を連載し、1979年にはこれらの中の「氷の山・火の山シリーズ」をまとめ、「鳥瞰図譜=日本アルプス アルプス・八ヶ岳・富士山の地形誌」を出版しました。 これらの作品は、飛行機から自分で撮影したステレオ写真を実体視する技術と、地形を見る確かな眼に基づいて描かれており、臨場感のある絵画として、また山岳地形、氷河地形の客観的な観察記録として高く評価されています。 この展覧会の見どころは、3つあります。 (1) 槍・穂高連峰などの日本アルプスや、ヒマラヤの山岳鳥瞰図を、その描き方や地形の解説を加えて系統的かつダイナミックに展示し、これらが大地のさまざまな営みによって長い時間をかけて造られてきた「地形の科学的な観察記録」であることを紹介します。 (2) 作品のもとになったステレオ写真、同じ視点からのパソコンによる画像などを合わせて展示し、五百澤式鳥瞰図の特徴を伝えます。 (3) いつも見慣れた房総半島を逆さまに描いた「千葉県地形鳥瞰図」、地表面の形状を地性線のみで立体的に描いた「日本列島地貌図」、山座同定に役立つ「山の似顔絵式展望図」などいろいろな鳥瞰図も展示し、五百澤氏の全作品を紹介することを目指します。 |

|

| 導入展示(玄関ホール)、五百澤智也氏の鳥瞰図とスケッチ | |

| 五百澤式鳥瞰図というのはどんな絵か、五百澤智也氏の描いた各種の絵をまずはご紹介します。 | |

|

|

|

|

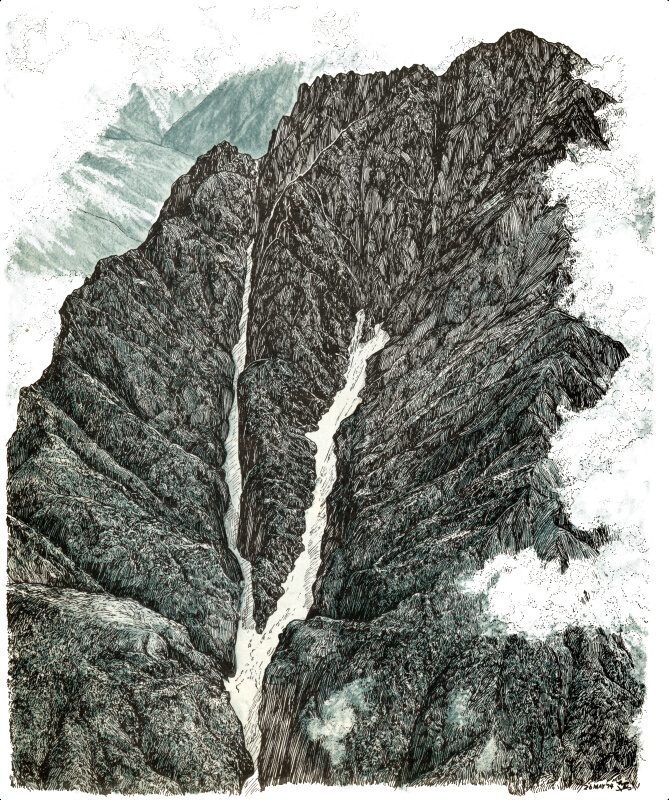

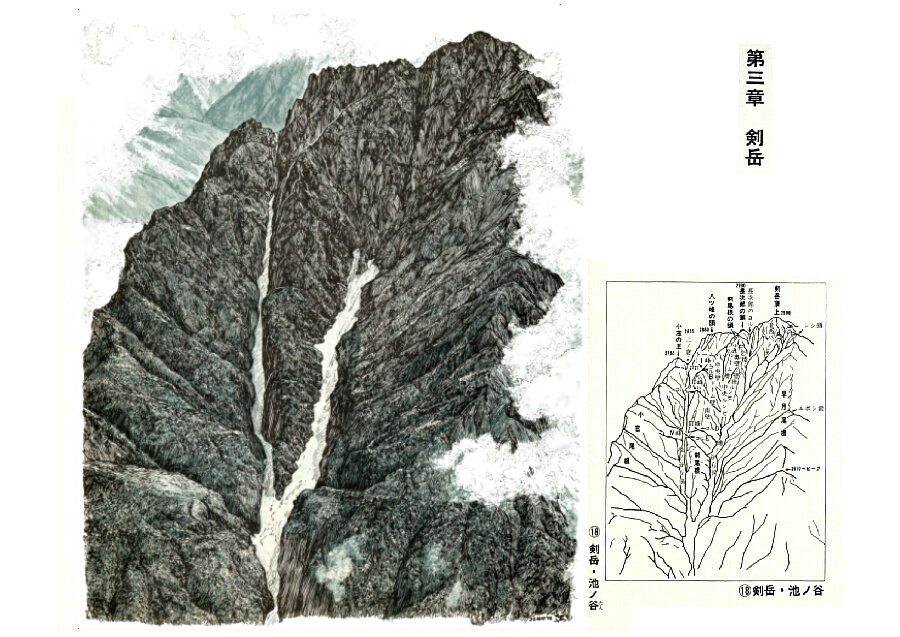

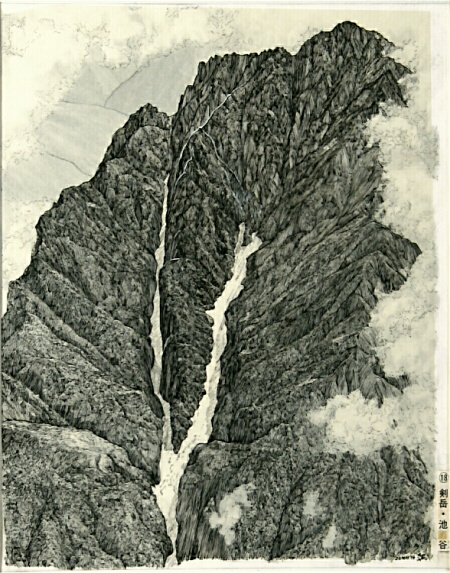

| 空中写真を基にして描いた鳥瞰図の例 いずれも細密なペン画です。 |

|

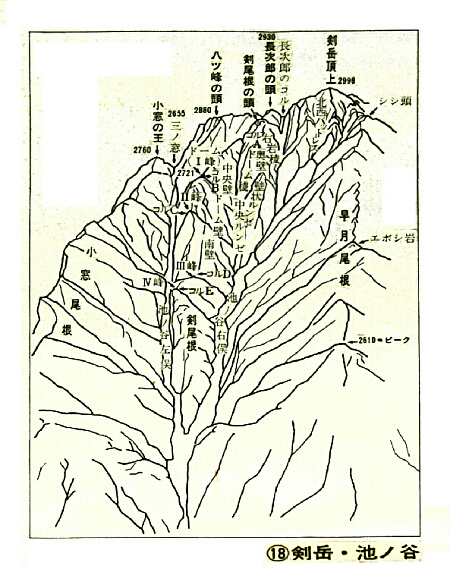

001 (003の背景拡大パネル) 剣岳・池ノ谷  出典 岳人325号(1974)、鳥瞰図譜=日本アルプス(1979)、山と氷河の図譜(2007) 寸法 855×1055mm |

|

003 (002,004の印刷図) 剣岳・池ノ谷  出典 岳人325号(1974)、鳥瞰図譜=日本アルプス(1979)、山と氷河の図譜(2007) 寸法 364×258mm |

|

| 002 (003ペン画) 剣岳・池ノ谷 出典 岳人325号(1974) 鳥瞰図譜=日本アルプス(1979) 山と氷河の図譜(2007) 寸法 303×450mm  |

004 (003ペン画) 剣岳・池ノ谷 説明図(地名表示) 出典 岳人325号(1974) 鳥瞰図譜=日本アルプス(1979) 山と氷河の図譜(2007) 寸法 240×315mm  |

| 005・6 剣岳・池ノ谷 説明パネル 北アルプス剣岳山頂より北西面の池ノ谷(いけのたん)山頂直下の断崖を描いた図である。 岩登りの場所として著名な所で、多くの登攀ルートが設定されている。この図は、そのような登攀者のための「横から見た地図」として作成されたもの。右の地名図も参照されたい。 稜線は、図の右から、剣岳頂上、八ツ峰の頭、小窓の王が描かれ、 岸壁には、早月尾根、剣尾根、小窓尾根と、池の谷の右股、左股の2つの雪渓が描かれ、剣に挑んだクライマーにとって、垂涎の図となっている。 剣岳は、黒雲母花崗岩体中の石英閃緑岩部分が侵食に抗して凸出し、山体となり、氷期以来の激しい侵食を受けて岩峰となっている山である。 図の岸壁は、氷期には細長い氷河が早月尾根小窓尾根間に懸かっていて、両尾根はアレート(尖った岩峰の続く氷食尾根)であった。氷河が消えた現在も、周氷河侵食作用による崩壊と多雪山地であることによる雪崩の侵食によって、現在も急峻で、雪も溜まらない岸壁となっている。 岸壁の表面や稜線の形は、直線状に切られているが、この形は閃緑岩の断層や節理部分がえぐられてできたものである。 |

|

007 (ペン画・彩色) 南西から見たカンチェンジュンガ山群 出典 山と氷河の図譜(2007) 寸法 360×250mm |

|

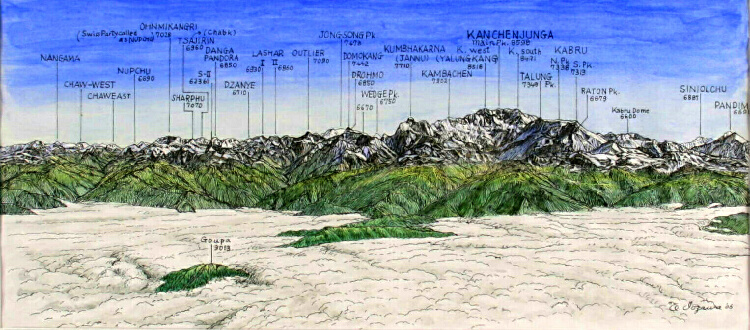

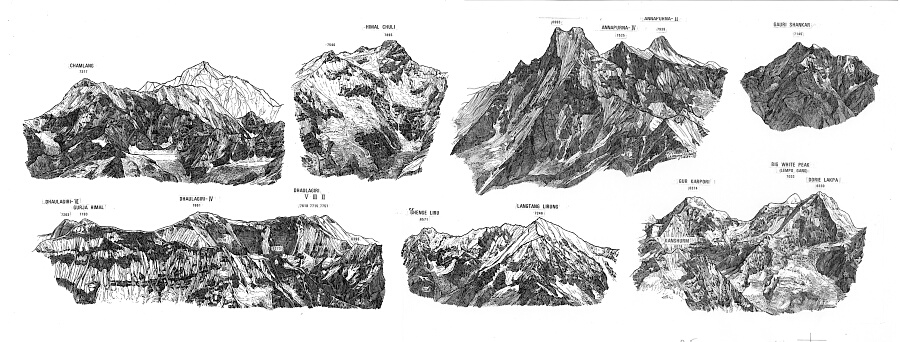

008 (ペン画) ネパールヒマラヤの名峰 出典 山と渓谷社(1976)「ヒマラヤトレッキング」 寸法 535×228mm |

|

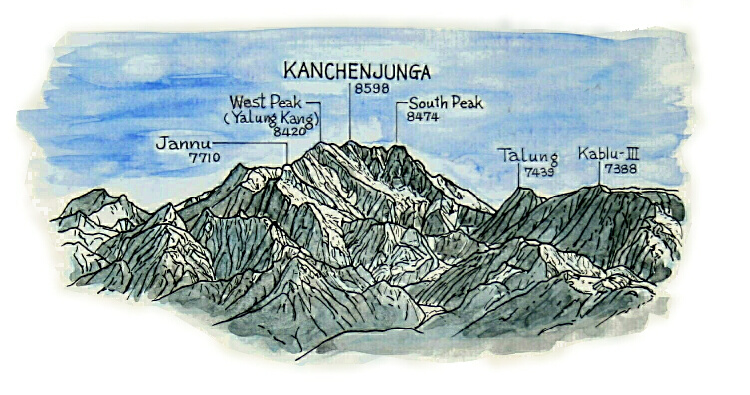

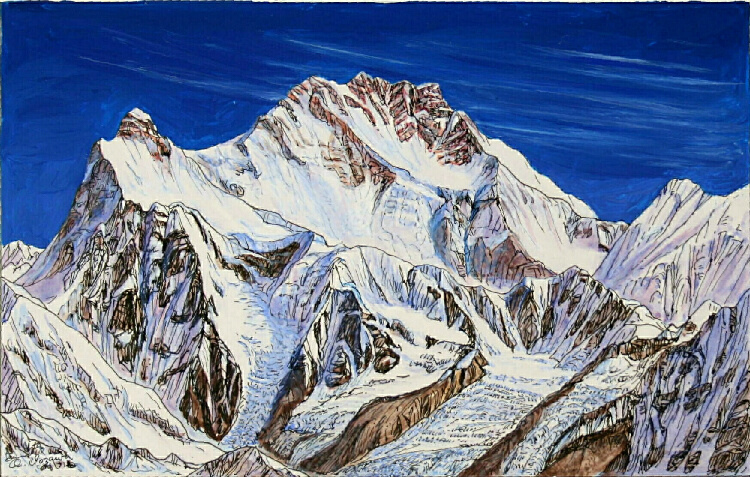

009 (ペン画・彩色) カンチェンジュンガ 出典 山と渓谷社(1976)「ヒマラヤトレッキング」 寸法 220×160mm |

|

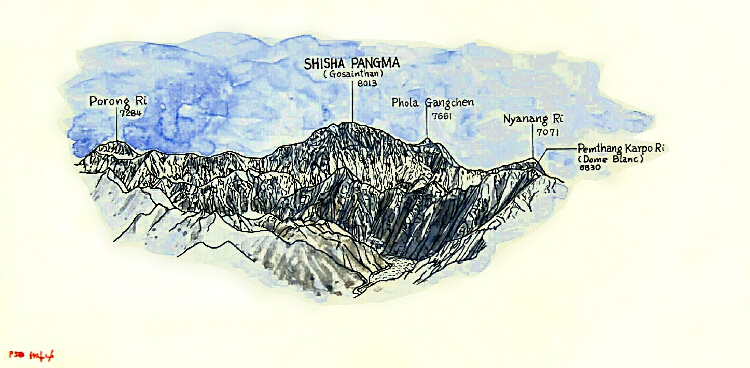

010 (ペン画・彩色) シシャ・パンマ 出典 山と渓谷社(1976)「ヒマラヤトレッキング」 寸法 270×133mm |

|

011 (ペン画・彩色) ヤマタリ氷河上空より見たジャヌーとカンチェンジュンガ 寸法 373×270mm |

|

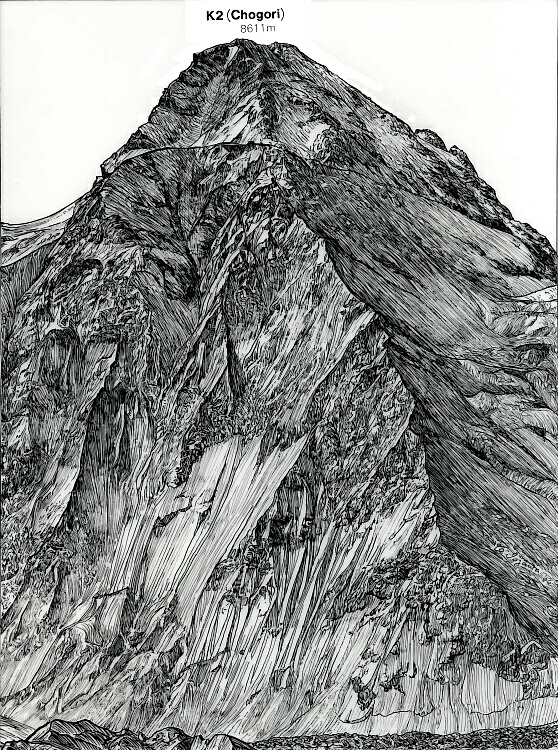

012 (ペン画) K2 北面 出典 コンサイス外国山名辞典(1984) 山と氷河の図譜(2007) 寸法 260×313mm |

|

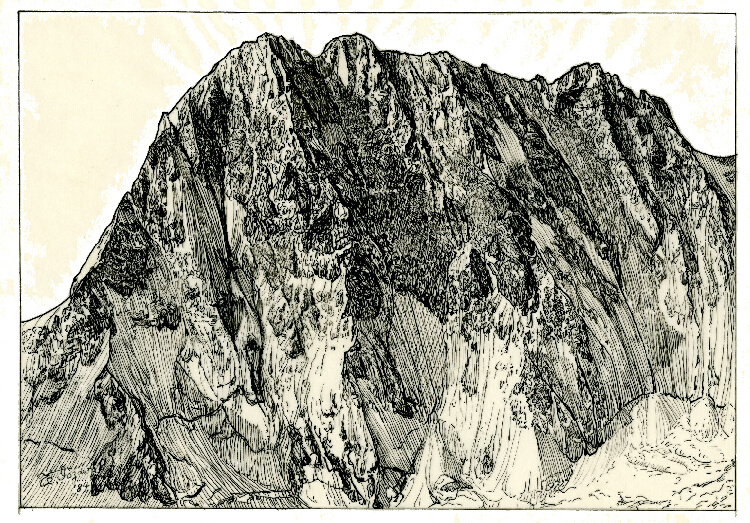

013 (ペン画) アイガー 出典 コンサイス外国山名辞典(1984) 寸法 182×265mm |

|

014 (ペン画) グランド・ジョラス 出典 コンサイス外国山名辞典(1984) 寸法224×183mm |

|

| 地上から見て描いたスケッチ画 写真を撮って描いたわけではありませんが、やはりとても正確なのが特徴 |

|

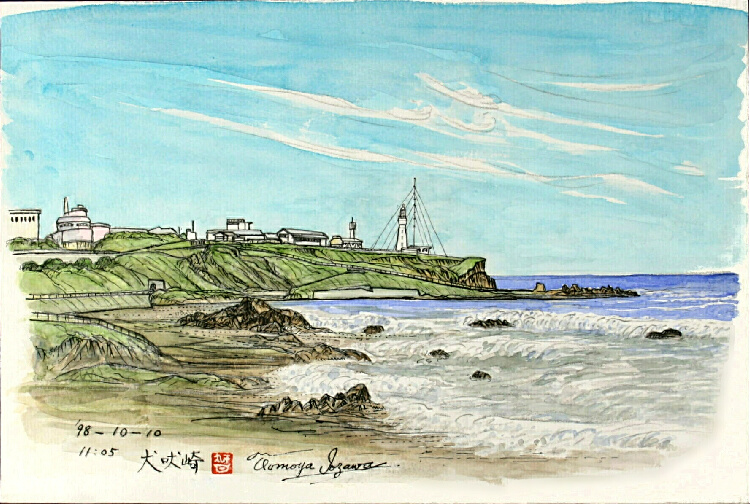

015 (スケッチ画) 犬吠埼 寸法 350×230mm |

|

016 (スケッチ画) 蛇喰からの伊予ヶ岳 寸法 270×217mm |

|

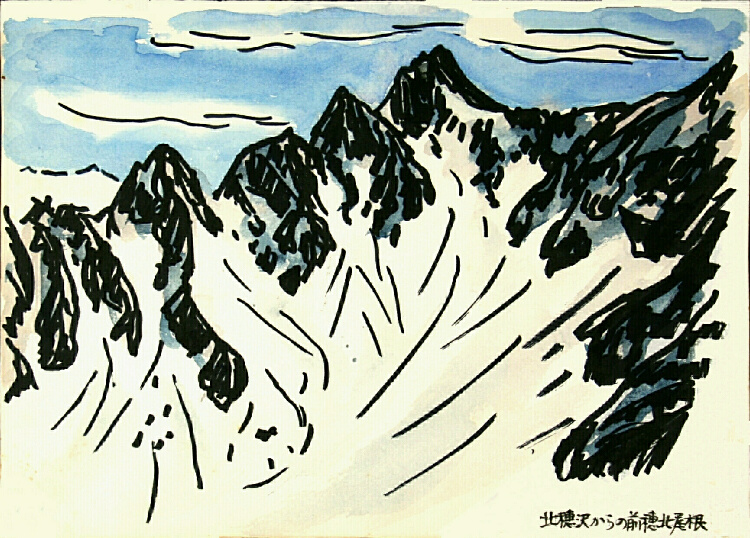

017 (スケッチ画) 前穂高と北尾根 寸法 260×186mm |

|

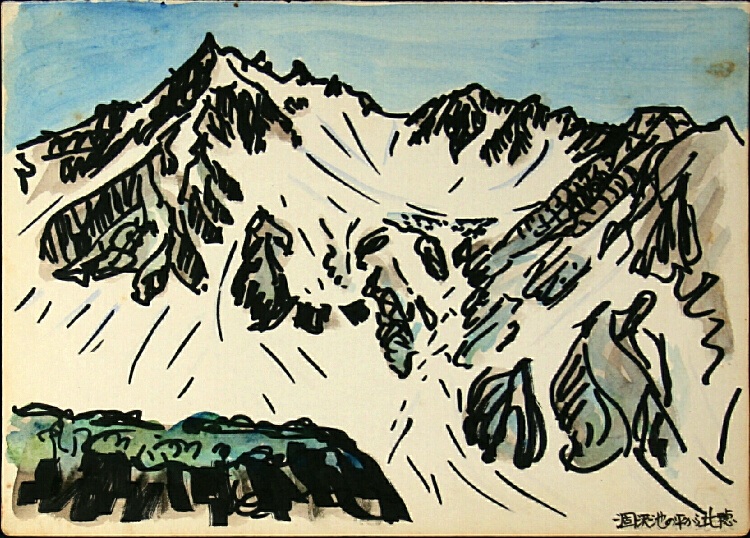

018 (スケッチ画) 涸沢池ノ平から北穂 出典 山と氷河の図譜(2007) 寸法 260×186mm |

|

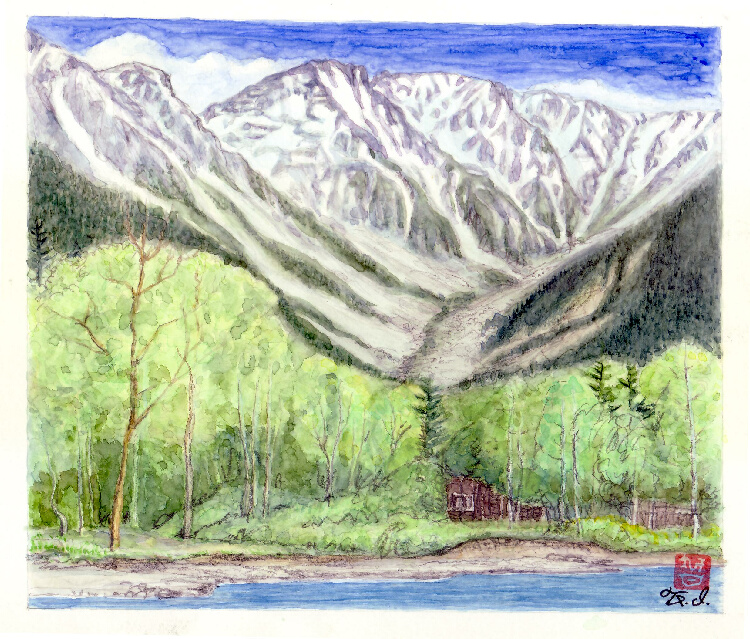

019 (スケッチ画) 上高地からの奥穂高岳 出典 山を歩き山を描く(1986) 寸法 295×207mm |

|

020 (解説シート) 鳥瞰図とスケッチ画に描かれた山の紹介 020 (解説シート) 鳥瞰図とスケッチ画に描かれた山の紹介伊予ヶ岳 南房総市の旧富山町東部にある。標高336.6m 頂上部に岩峰があり、房総で「岳」と称する唯一の山である。 山とその周辺の地質は、第三紀層の保田層群の砂岩泥岩凝灰岩からなるが、伊予ケ岳の山体部に当たる部分が構造運動で未破砕な部分に当たって突出し、周辺の破砕された部分は地すべり地が発達して低い丘陵となっている。 頂上は南峰と北峰に別れ、北峰に三角点、南峰は岩峰になっている。雨乞いの霊山としても知られる。 カンチェンジュンガ ネパール東部とインド国境にあるシッキム・ヒマラヤの中心をなす山群の最高峰。主峰は、8598mで世界第3位。 図の左に、特徴ある山容のジャヌー(7710m)があり、右に離れて、西峰(ヤルン・カン8518m)、主峰(8598m)、中央峰(8496m)、南峰(8491m)が見える。 初登頂は、1955年イギリス隊。 K2 ヒマラヤの西端、カラコルム山脈にある山。 中国とパキスタンの国境にある。標高8611m。 世界第2位。 不安定な天候と、急峻な山体で、登頂の難しさはエベレスト以上といわれている。 初登頂 1954年 イタリア隊 シシャパンマ ネパール中部、カトマンズの北方にあるランタンヒマールの最高峰。標高8013m。ゴサインタンとも呼ばれる。 アイガー スイス中部の高峰。 標高3970m。初登頂 1858年 イギリスのバリントン。 グランドジョラス フランスイタリア国境の高峰。 標高4208m。北壁は壮大な絶壁で、マッターホルンの北壁とともに、アルプス三大壁と呼ばれる。 初登頂 1865年 イギリスのウインパー |

|

| 五百澤智也氏の鳥瞰図の拡大図 導入展示(第1展示室前)、 | |

原図はA3版程度ですが、拡大すると、また別の迫力ある絵になります 北アルプスの笠が岳や白馬岳周辺の拡大図です。 かなり迫力あり。 こんな拡大図が、日本アルプスとヒマラヤで約35枚。パネルの大きさが大体90cm×180cmぐらいです。 |

|

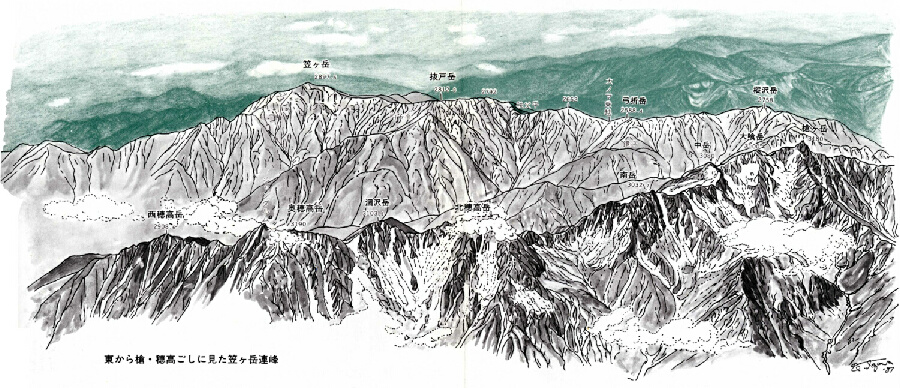

021 (パネル・印刷図より拡大) 東から槍・穂高ごしに見た笠ヶ岳連峰 出典 岳人416号(1982) 寸法 905×400mm |

|

| 022 東から槍・穂高ごしに見た笠ヶ岳連峰 上高地あるいは前穂高上空の飛行機から西方の方向を見た図です。 前景の西穂高、奥穂、涸沢、北穂、南岳、槍ヶ岳に続く稜線は、穂高安山岩などといわれる緻密な硬い岩石からなり、3000m前後の高い稜線になっています。 さらに、稜線沿いに氷河の跡のカール地形が連続していて、稜線の峰はみな氷河に削られて尖っています。 中景の笠ヶ岳から樅沢岳に続く稜線は、蒲田谷を隔てて、穂高から槍ヶ岳の稜線と平行になっています。ほぼ水平で、より軟らかい濃飛流紋岩層からなり、高さが2500-2800m位のやや低い稜線になっています。 低いためか、氷河地形も局所的で、氷河に削られている峰も少なく、全体としてなだらかな山容となっています。所々に流紋岩層の水平な層理起源の地形も見られます。 五百澤智也 画 岳人416号(1982) |

|

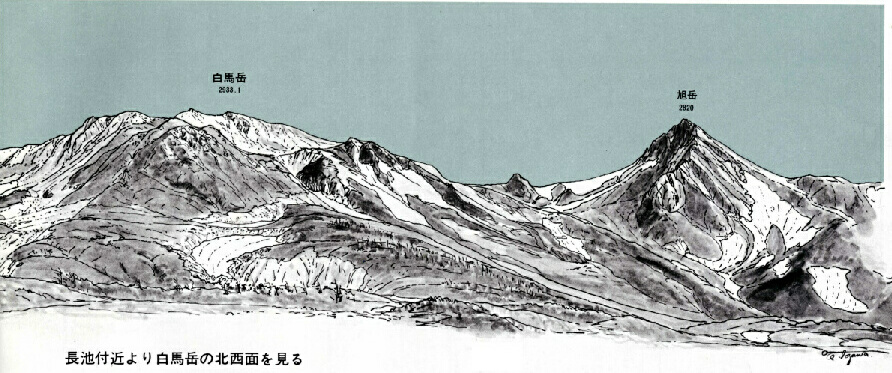

023 (パネル・印刷図より拡大) 長池付近より白馬岳の北西面を見る 出典 岳人376号(1978) 寸法 885×373mm |

|

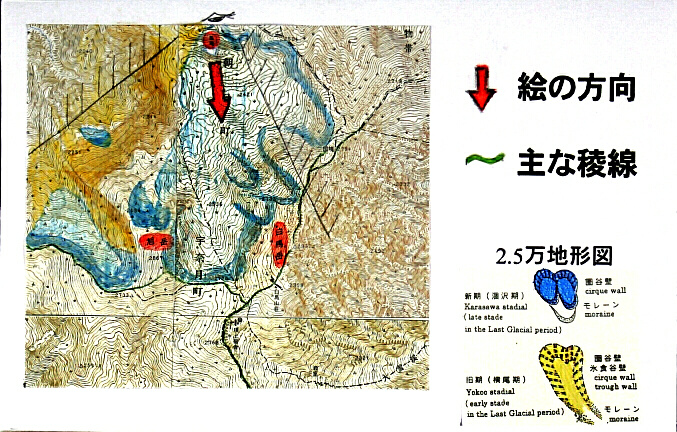

024 長池付近より白馬岳の北西面を見る 025 白馬岳北西面 図の範囲と視点 作図 吉村光敏 白馬岳山頂から2kmほど北方の氷河のカール底にある、長池から見た図です。 図の方向と山の範囲は地図を参照してください。 図の左に白馬岳(2933m)、右手に白馬岳の西方の旭岳(2820m)が描かれています。 ちなみに、旭岳は、白馬岳北方10kmにある朝日岳(2418m)とは別の山です。 図の山の斜面は、2万年前の氷河期には、すべて氷河に覆われ、頂上と稜線が僅かに氷河の上に出ている状態でした。 この図は、その氷河が消滅した後の地形(現在の姿)が示されています。 朝日岳の山頂左側のすっぱり切れた崖が印象的ですが、カール氷河によって山の左半分がざっくりと削り取られてできた形だと分かります。 近景の緩斜面は、当時の氷河の底であった所で、削られて平滑な形をしています。 |

|