名前の由来は 日本民話

名前の由来は 日本民話

鳥や木のことばがわかる不思議な頭巾をかぶった貧しい藤六が、彼らの話に耳を傾け、長者の娘の病気を治し、人々を幸せにしたお話(絵本:木下順二 文、初山滋 絵、岩波書店 1984年)。

「ききみみずきん」という名前は、生き物との対話を可能にして人を幸せにする技術を目指すAIWITの皆様から提案され、平成15年度「耳をたよりに自然を観察!音声認識技術活用学習プログラム開発委員会」の賛同で決まりました。千葉県立中央博物館では開発機の愛称として親しまれています。

生物音声識別支援装置

「ききみみずきん」は音声を自然の中でキャッチし、その場で聞きかえすことができます。収蔵資料をもとにつくられた生物音声辞書を搭載した独自の音声認識プログラムで、音声が類似する生物を2〜3種自動的に提案してくれます。リストには学習効果をあげるため比較用にさらに2〜3種が加わり、これらのサンプル音とキャッチした音を聞き比べます。最もよく似ている種類を選んで、キャッチした時刻・場所などとともに、音声を保存します。

道具の使い方、大切なこと。

道具にたよってはいけません。最も大切なことは、私たちが耳と脳を使って、キャッチした音とサンプル音を聞き比べることです。

「とりの声キャッチ名人」などの観察会は、2〜5人のグループで活動します。全員で「ききみみずきん」の結果について検討し、種類の判断(識別)と記録をする学習プログラムです。

自然の音に含まれているメッセージ。

ラナフォンは、人間と自然のかかわりを探る装置。

ラナフォン-RANAPHONE

ラナフォンは、日本全国に分布するカエルの中から30種を選び、生息環境内で聞こえる鳥・虫・水音や交通音、水車の回る音などとあわせて、キーボードで鳴き声を再生できます。音を聞き比べたり、北海道から沖縄までカエルのすみかにある自然の音環境を再現したりできます。また人も音の世界の生き物であることから、カエルの鳴き声にあわせて、電子音やリズム音をならすことができます。平成14年11月より生態園オリエンテーションハウスの常設展示として、多くの来園者に親しまれています。

制作:開館20周年記念 特別展「カエルのきもち」(1999)

音源:松浦一郎生物音声コレクション(千葉県立中央博物館収蔵)

協力:長谷川有機子(スタジオ・マイペース 現・有機音工房)

| クリックは一回ずつで!そのままお待ちください。(javascriptを許可すると聞こえます。) | ||

いろいろなカエルの繁殖声 01:19 01:19 |

身の回りのいろいろな音 02:30 02:30 |

自然の音と人とのかかわり 00:53 00:53 |

|---|---|---|

| |

||

ほかにもたくさんの

音に関する技術があります。

ききみみずきん

2003年に世界で初めて導入された生物音声識別支援装置(開発機)です。生態園において10台が自然観察会や野鳥調査・音響調査に使われています。2011年にはiPhoneアプリ化され、5台が加わりました。

ききみみずきんの使い方 2012 6/5 NEW !

OH!ききみみずきん(PC版ききみみずきん)

野外で調査を行う前や、雨の日でも「ききみみずきん」の操作を体験できるよう、生態園野鳥観察舎に設置された体験展示です。

ソノリウム

千葉県立中央博物館が協力して制作された千葉市少年自然の家内にある音の展示です。鳥や虫の声紋(ソナグラム)を見ながら音を聞いたり音の方向を押すクイズ、いろいろな環境の音を映像とともに聞くことができます。

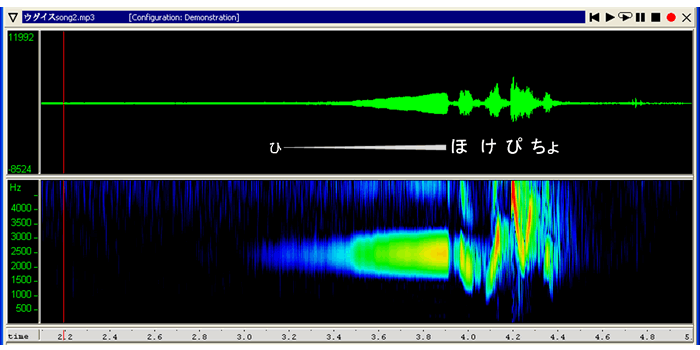

ソナグラム(サウンドスペクトルグラム)

音声データを周波数や時間といった要素をもとに視覚化・グラフにしたものです。

ウグイスのさえずり(ほーほけぴちょ)と、そのソナグラムです。音を聞きながら画像を左から順に見て下さい。