明治44年竣工の

千葉県庁

明治44年(1911)に竣工した千葉県庁舎の絵はがき。ルネッサンス様式の建物であった。県庁舎落成を記念して、千葉県教育品・地方資料展覧会、千葉県共進会が開催され、当時の皇太子(大正天皇)が行啓した。絵はがきには、行啓記念のスタンプが押されている。

写真で振り返る年表

写真で振り返る年表

明治6年(1873)6月15日、

千葉県が誕生しました。

それから150年間の主な出来事を

古写真とともにご紹介します。

江戸時代までの房総三国が明治4年(1871)に印旛・木更津・新治の三県になりました。明治6年(1873)には印旛と木更津の二県が合併して千葉県が誕生します。明治8年(1875)には新治県の一部が加わってほぼ今の形となりました。

明治44年(1911)に竣工した千葉県庁舎の絵はがき。ルネッサンス様式の建物であった。県庁舎落成を記念して、千葉県教育品・地方資料展覧会、千葉県共進会が開催され、当時の皇太子(大正天皇)が行啓した。絵はがきには、行啓記念のスタンプが押されている。

明治時代には外洋航路のための灯台が整備され、また内陸部では河川交通が主力でした。そこに蒸気船が登場し明治23年(1890)には利根運河が開削されるなど近代化が進みますが、鉄道網の整備が進み、輸送主力は陸上交通へと移っていきました。

流山市/明治末期

江戸時代から続く農業や漁業、牧畜、醤油・酒類の生産など農林水産業・食品工業を中心とした千葉県の産業は、明治に入り近代的技術が導入されたことで飛躍的に生産量を増やし、整備された鉄道網を通じて大量に輸送され、膨張する首都圏の人口を支えました。

野田市/年代不明

明治20年代から大正時代初期にかけて、県内各地で醤油が生産されていました。なかでも突出していたのが東葛地域です。大正6年(1917)に設立された野田醤油株式会社(のちのキッコーマン)は、当時野田に17棟、流山と行徳に1棟ずつ蔵を持っていました。

風光明媚な房総は鉄道により東京との交通の便がよくなると、伊藤佐千夫をはじめ志賀直哉や青木繁、高村光太郎や竹久夢二、芥川龍之介など多くの文人が訪れました。北の鎌倉といわれた手賀沼や東の大磯と呼ばれた外房の一宮のほか、千葉の稲毛海岸や銚子の犬吠埼、館山の布良などは、彼らの創作活動の場となり数々の名作の舞台となりました。

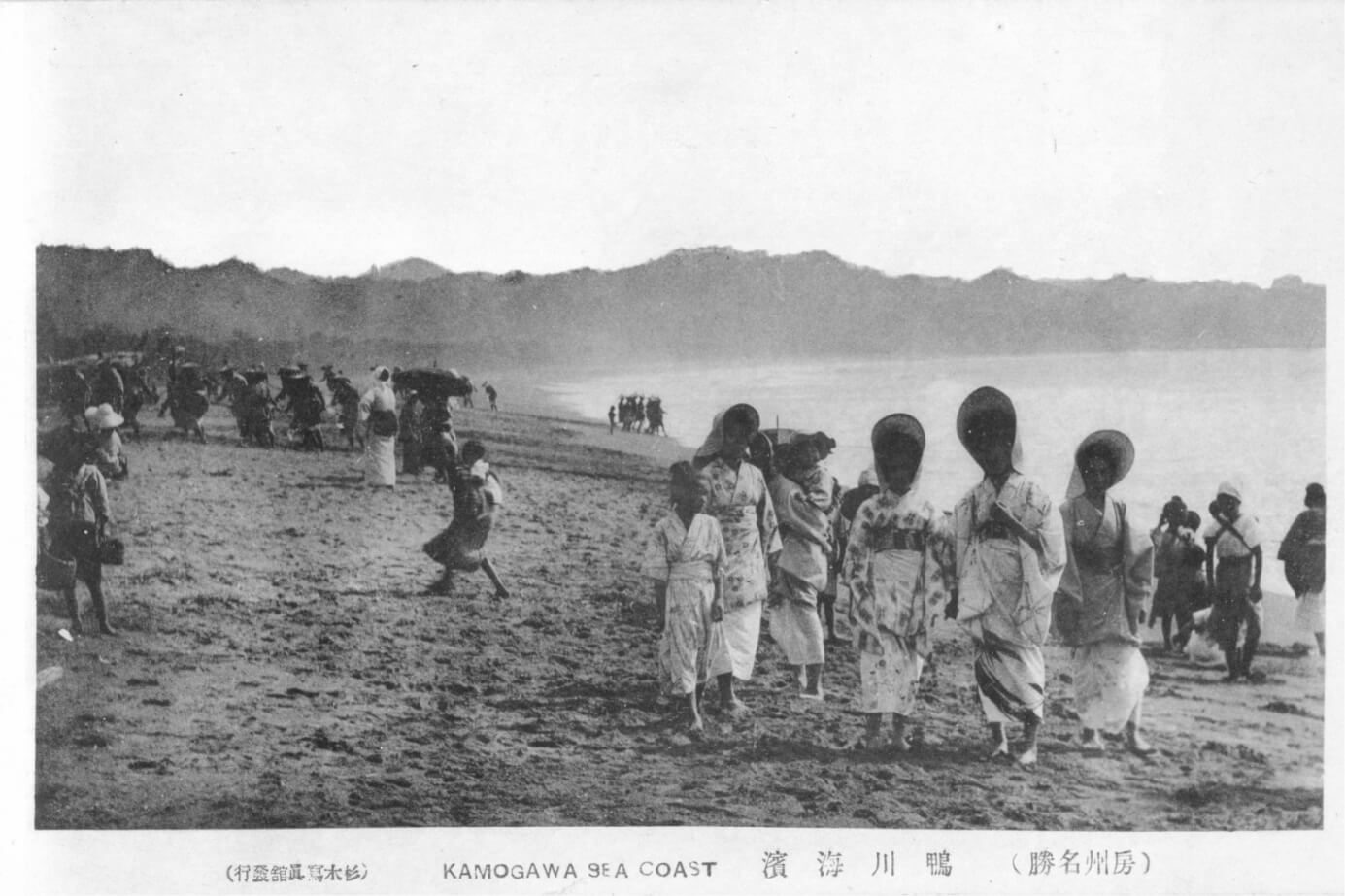

古くから社寺参詣の旅行者が多かった房総は、名勝地を交通網に組み込むことで観光客の誘致に成功し、成田山の参詣鉄道や香取・鹿島神宮を周遊する「水郷めぐり」は大人気となりました。また海水浴が健康法として注目された明治半ば以降、県内では稲毛海岸・九十九里浜と次々に海水浴場が開設され、特に一宮海岸は政財界人の別荘が集まる避暑避寒の好適地として賑わいました。

鴨川市/1910年代~1930年代

大正3年(1914)に始まる第一次世界大戦、同7年の米騒動とスペイン風邪の流行、そして同12年(1937)の関東大震災と昭和7年(1932)の世界恐慌。この時代は病災害や経済不安が社会に暗い影を落としています。一方で人々の不安は社会運動の機運を醸成し、県下でも既存の秩序の問い直しや体制改革を求める大正デモクラシーの潮流が起こりました。

館山市/1913年

1913

1913

明治時代に設置された習志野練兵場をはじめ、軍関係施設が多数あった千葉県は、昭和12年(1937)に始まる日中戦争と、続く太平洋戦争の勃発をうけて軍備の近代化と拡充が図られ、軍郷としての色彩を強めました。背景には首都への爆撃や上陸を防ぐ要衝としての位置付けがあり、県民は軍事物資や食料の増産、節約などを義務付けられました。

野田市/1939年

1939

1939

戦後まで続いた食糧配給制度は次第に滞り、食糧不足が深刻化しました。サツマイモ・米・海産物の供給地だった海上・匝瑳・香取各郡に通じる鉄道は、東京や県内都市部からの買出し、持出しの人々によって大変な混雑をみせ、空襲の被害が大きかった銚子・千葉市では焼け跡に闇市が立ちました。

戦後の食糧難を背景に印旛沼や手賀沼などの湖沼の干拓が行われ、昭和40年代には広大な農地が誕生しました。また、江戸時代以来、水不足に悩んでいた九十九里地方へは、利根川の水を送る両総用水や大利根用水などの大規模な農業用水網が整備され、現在も農業県千葉を支える礎となっています。

昭和20年代半ば、東葛地域から木更津市へいたる東京湾臨海地域は埋立造成され、そこで重化学工業や火力発電所の操業が開始したところから、千葉は全国有数の工業県へと成長を遂げました。急増する人口に追いつくため宅地・団地の建設が進められる一方で、公害や開発への反対運動が起こり、社会問題となりました。

千葉市/昭和30年代

昭和35年(1960)の京葉道路(一之江~船橋)開通をはじめとして、昭和40年代後半から昭和末期までに東関東道、新空港道、千葉東金道路が開通しました。鉄道では昭和42年(1967)には国鉄千葉駅前駅(現京成千葉駅)が開業。昭和50年(1975)に貨物線として開業した京葉線は、その後旅客輸送が行われるようになりました。鉄道や道路網の整備が次々と進められていったのです。

習志野市/1982年

1982

1982

高度経済成長期を経て、県内各地では芸術文化活動が活発になりました。千葉県では県民の文化醸成のため、昭和30年代に県庁近くに文教施設を集めた「千葉文化の森」が計画されました。そして昭和42年(1967)に千葉県文化会館と千葉市郷土博物館が、昭和43年(1968)に県立中央図書館が竣工します。その後、県内各地に文化ホールや図書館・博物館が設置され、県民の文化活動の拠点となっています。

千葉市/1988年

1988

1988

昭和53年(1978)、成田空港が開港し、京葉道路などの発達により千葉の利便性が高まりました。平成元年(1989)には幕張新都心に国際的なコンベンションセンター、幕張メッセがオープンしました。さらに平成9年(1997)にはアクアラインが開通し、東京湾対岸への移動時間が短縮しました。これらのプロジェクトによって、国際化と半島性の解消が進みました。

成田市

1978

1978

千葉の文化や自然を広く伝える取り組みが行われています。平成28年(2016)、佐倉・成田・佐原・銚子の北総4市が江戸文化を取り入れ発展した特色ある都市として日本遺産に認定されました。成田空港という世界の玄関から最も近い「江戸」と言えます。令和2年(2020)には約77万4000年前~12万9000年前の時代が「チバニアン」と名付けられ、「千葉」の名がさらに世界的なものとなりました。

市原市/2022年

令和2年(2020)1月17日、市原市田淵の地層が、日本初の国際境界模式層(ある地質時代の境界を地球上で最もよく示す地層)として承認されました。令和4年(2022)5月21日に設置されたゴールデンスパイクはチバニアン期の期底を示す目印です。

2022

2022

TOPに

戻る