|

| – "Photobionts (phycobionts) of Lichens" – |

|

| 1.共生藻からフォトビオントへ |

まず言葉の問題です.

地衣類に共生している藻類のことを共生藻と呼んでいました.英語では「Phycobiont」(ファイコビオント)です.「Phyco-」は藻類を意味し,「biont」は共生者というような意味です.

ところが,地衣類の主な共生藻のうち「ラン藻」(Cyanophyceae.藍色の藻類)は藻類ではなく,むしろバクテリア(細菌)の仲間なので,Cyanobacteria(シアノバクテリア,藍色のバクテリア)だとする考えが最近の生物学で定着してきました.このため,地衣類の共生藻を英語ではPhycobiont(ファイコビオント)ではなく,Photobiont(フォトビオント)(光+共生者)(つまり光合成生物+共生者)と呼ぶようになってきました.

今まで通り,共生藻と言っても意味は通じますが,ラン藻をシアノバクテリアと呼ぶのであれば,フォトビオントと呼ぶのが妥当でしょう.また,緑藻のフォトビオントについては,共生藻(Phycobiont)と呼んで問題はありません.

このページ(関連ページも)では,フォトビオントという言葉を使います.

|

|

|

| 2.フォトビオントの仲間分け |

フォトビオントの細胞は,地衣体内で著しく変形することが知られています.このため,フォトビオントの藻類(あるいはシアノバクテリア)としての分類を明らかにするためには,分離培養して生活史を詳しく観察する必要がありました.その結果,様々な藻類がフォトビオントになっていることが明らかにされました.近年になって,これに分子系統の知見が加わり,分類の研究は大きく進展し,学名が大きく変わったものもあります. |

|

|

| 主な仲間

・トレボウクシア Trebouxia

地衣類のフォトビオントとして最もよく知られている,単細胞性の緑藻です.ウメノキゴケ科をはじめとする身近な地衣類の多くが,この緑藻をフォトビオントとしています.トレブクシアとも呼びます.この他にも単細胞性の緑藻で地衣類のフォトビオントとなっている属は多数知られています.

・スミレモ科 Trentepohliaceae

糸状の緑藻です.多くの熱帯性の地衣類のフォトビオントになっています.モジゴケ科,リトマスゴケ科などに見られます. |

|

| |

|

|

|

| |

トレボウクシア Trebouxia:

ムカデコゴケ Physciella melanchra

の粉芽 |

|

スミレモ科 Trentepohliaceae:

サワノマルゴケ Porina ulceratula

の地衣体断面 |

|

| →もっと見る(●) |

| |

|

|

| 主な仲間

・ネンジュモ属 Nostoc

シアノバクテリアをフォトビオントとする地衣類のうち,地衣体が大きなものでは,ほとんどがこの仲間がフォトビオントとなっています.例えば,イワノリ科Collemataceae,ツメゴケ属Peltigera,カブトゴケ科の一部

・その他

シアノバクテリアをフォトビオントとする地衣類のうち,地衣体が小さいものとして,例えばツブノリ科Lichinaceaeなどがありますが,これらのフォトビオントとしてネンジュモ属以外にも様々なシアノバクテリアが知られています.例:グレオカプサ Gloeocapsa,リゾネマ Rhizonema,スチゴネマ Stigonema |

|

| |

|

|

|

|

|

| |

ネンジュモ属 Nostoc:

コバノアオキノリLeptogium moluccanum

var. myriophyllinumの地衣体断面 |

|

リゾネマ Rhizonema:

フランネルゴケ Dictyonema moorei

の糸状の地衣体 |

|

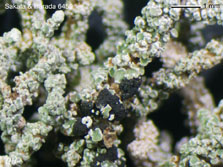

スチゴネマ Stigonema:

カタマリケゴケ Spironema revertens

の微小な樹状の地衣体 |

|

| →もっと見る(●) |

| |

|

|

| 非常に特異な例として,紅藻類がフォトビオントとなっている例が,北米西部の海岸生のアナイボゴケ科で知られています. |

|

|

| 3.緑藻とシアノバクテリアをフォトビオントとする例 |

| |

| 一部の地衣類の科や属においては,緑藻を,地衣体の大部分に広がる主なフォトビオントとして持っているのに加えて,2種類目のフォトビオントとしてシアノバクテリアが狭い範囲に集まって頭状体を形成するものがあります.その代表としてよく知られているのが,キゴケ属です.

キゴケ属 Stereocaulon

右の写真では,灰色(紫灰色)の瘤のようになっているのが頭状体です.擬子柄の全体にわたって,灰白色(あるいは灰緑色)のツブツブが覆っていますが,こちらには緑藻が分布しています. |

|

| キゴケ属 |

|

|

|

|

|

キゴケ Stereocaulon exutum

紫灰色の頭状体 |

|

ハイイロキゴケ Stereocaulon vesuvianum

黒色の頭状体 |

|

ヒロハツメゴケモドキ Peltigera leucophlebia

日本産ツメゴケ属Peltigeraの多くは,シアノバクテリアをフォトビオントとしていて,濡れると黒っぽくなります(例:右写真のモミジツメゴケ).しかし,緑藻を主なフォトビオントとする種もわずかにあります.下に示したヒロハツメゴケモドキがそんな種で,濡れると左下の写真のように全体が緑色になります.よく見ると,表面に黒っぽいゴマ粒のようなものが散らばっていますが,これが頭状体です.右下の写真は,乾燥標本の拡大写真で,幾つか頭状体が見えています. |

|

| モミジツメゴケ Peltigera polydactylon |

|

|

|

|

| 濡れたヒロハツメゴケモドキ |

乾燥標本の拡大 |

|

|

ツメゴケ属と同じように,カブトゴケ科Lobariaceaeでも,(1)シアノバクテリアを主なフォトビオントとする種と,(2)緑藻が主なフォトビオントで頭状体を持つ種があります.例えばカブトゴケ属Lobariaの,チヂレカブトゴケモドキはシアノバクテリアだけをフォトビオントとしますが,ヘラガタカブトゴケは緑藻を主なフォトビオントとしていて,色の違いは明らかです.

しかし,ヘラガタカブトゴケなど「(2)緑藻が主なフォトビオントとする種」には,ツメゴケ属とは違って,地衣体の表面に頭状体らしきものは見当たりません.

じつはこのグループでは,主なフォトビオントの緑藻が地衣体全体にわたって背面近くに広がり連続した藻類層を形成しているのですが,それよりも下側(腹面側)の髄層のど真ん中にシアノバクテリアの塊があって,これは外からは見えません.そこで,「内部頭状体」と呼ぶのです. |

|

チヂレカブトゴケモドキLobaria retigera |

| |

|

|

ヘラガタカブトゴケLobaria spathulata |

| |

|

|

|

|

|

|

図中の記号:

a-l(藻類層: 緑藻からなる主なフォトビオント層)

ce(内部頭状体: シアノバクテリアからなる)

l-c(下皮層)

m(髄層)

u-c(上皮層) |

緑藻を主なフォトビオントとする

ヘラガタカブトゴケ Lobaria spathulata

地衣体の縦断切片(GAW標品) |

|

(LPCB標品) |

地衣体表面を覆う上皮層(u-c)の直下には

緑藻からなるフォトビオント層(藻類層,a-l)が

広がり,

髄層(m)の中にシアノバクテリアからなる

内部頭状体(ce)を形成する |

|

|

葉状地衣は,緑藻のフォトビオントからなるフォトビオント層か,シアノバクテリアのフォトビオント層のいずれかを持つのが普通です.しかし,例外として,両方のフォトビオント層を持つ葉状地衣があるのです.

それは,アカウラヤイトゴケ Solorina crocea.国内では高山などのごく限られた場所にしか生育しない,希少種です.この地衣類の地衣体の縦断切片を観察すると,きれいに2層となったフォトビオント層が観察できます. |

|

|

|

|

| アカウラヤイトゴケ Solorina crocea |

|

|

|

| |

|

|

|