戦後復興の礎となった川崎製鉄(現:JFEスチール)千葉製鉄所1号高炉。技術史的にも、世界の大型一貫製鉄所の先駆けとなった鉄鋼業発展史上の記念碑的存在です。

(稼働中の川崎製鉄千葉製鉄所1号高炉:当館「伝えたい千葉の産業技術100選」(登録番号第006号「京葉工業地域誕生のきっかけ」)より)

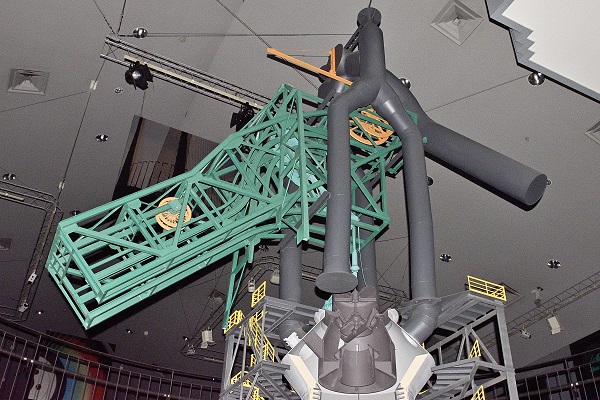

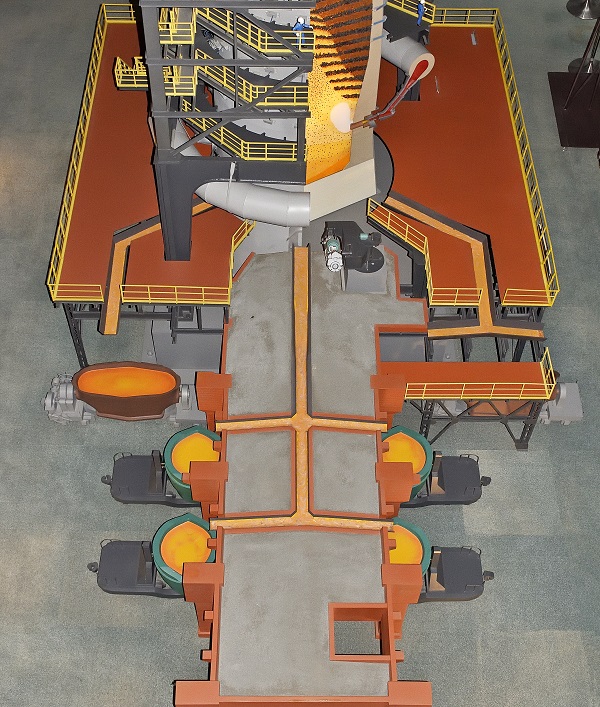

□資料名:川崎製鉄千葉製鉄所1号高炉(10分の1模型)

□資料形態:模型

□資料情報:その昔、古代エジプトでは宇宙から落下してきた隕鉄から鉄製品をつくっていました。日本でも砂鉄を原料に「たたら」と呼ばれる方法で鉄がつくられていましたが、現在では鉄鉱石を原料に近代的システムの製鉄所で大量生産されています。川崎製鉄千葉製鉄所1号高炉は、日本で初めての銑鋼一貫製鉄所(原料から鉄製品をつくるまでの作業を連続して行うことができる工場)として千葉県に建設されたものです。高炉は高さ32.45m、内容積907㎥で、炉体構造はドイツ式、炉頂の姿はアメリカ式という、当時としては世界最先端の技術を誇るものでした。昭和28(1953)年6月17日に火を入れて以来、昭和52(1977)年2月15日に操業を停止するまでの間に、通算生産高975万tの実績を残しています。新しい時代を担う京葉工業地域のシンボルとして威容を誇っていたこの高炉も、今は解体されてその姿を見ることはできません。展示している模型は、当時の図面をもとに10分の1の大きさで精巧に製作されたものです。

□展示場所:現代産業の歴史

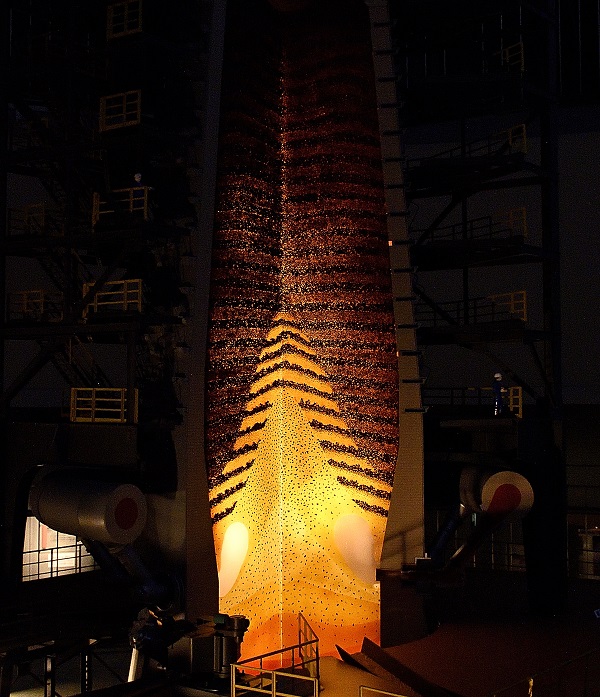

(高炉のしくみ)

鉄は、鉄鉱石と石灰石と石炭からつくられます。ほとんどの鉄鉱石は、高炉に入れる前に、コークス(石炭を蒸し焼きにしたもの)や石灰石と混ぜ、焼き固めて焼結鉱にします。鉄鉱石や焼結鉱は、コークスと一緒に炉の上から層状に入れます。コークスや石灰石は、高炉内の温度を上げて不純物を取り除く手伝いをする役目をしてくれます。炉の下からは、約1200℃の熱風を吹き込み、鉄鉱石を湯のように溶かします。炉の中では、鉄鉱石の不純物が上に浮かび、重い鉄分(銑鉄(せんてつ))は下にたまり、これを取り出して、銑鉄を鋼(はがね)に変える製鋼工場へ送り出します。

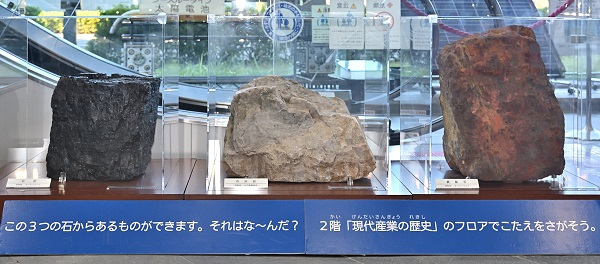

【関連展示資料1】

鉄の原料

鉄の原料となる鉄鉱石や石灰、石炭は、一般的には運搬効率を高めるために小さく砕いて石と石の隙間を少なくして運搬されるので、このような大きな塊状の石材を目にすることはあまりないと思います。

写真「右」

□資料名:鉄鉱石

□資料形態:実物

□資料情報:鉄の主な原料の一つである鉄鉱石は、ほとんどが海外から輸入されています。この鉄鉱石は、オーストラリア西部のマウント・ニューマンで産出されたものです。

写真「中」

□資料名:石灰岩

□資料形態:実物

□資料情報:鉄の主な原料の一つである石灰岩は、国産のものが多く使われています。この石灰岩は、山口県美祢市にある伊佐石灰石鉱山で産出されたものです。

写真「左」

□資料名:石炭

□資料形態:実物

□資料情報:鉄の主な原料の一つである石炭は、ほとんどが海外から輸入されています。この石炭は、オーストラリア北東部のブラックウォーターで産出されたものです。

□展示場所:1階エントランスホール(エレベーター横)

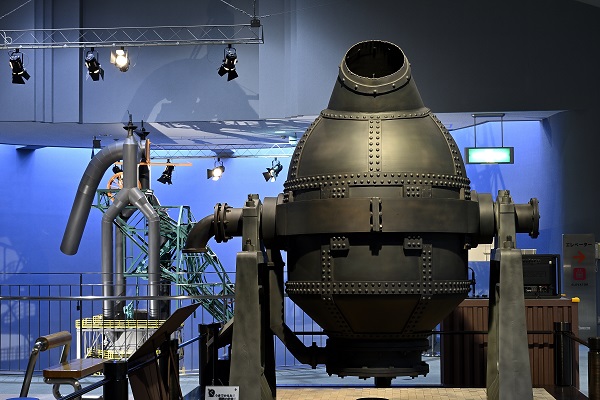

【関連展示資料2】

□資料名:ベッセマー転炉模型

□資料形態:模型

□製作年:1856年(ベッセマーが発明)

□資料情報:これは、べッセマー(1813~1898)が発明した転炉で、ドイツ博物館の協力により、ミュンヘンにある実物をもとに2分の1の大きさで製作したものです。べッセマーは、転炉を軸に取り付け、前後に自由に回転できるように改造しました。この方法によって、鉄の出し入れは転炉を傾けて行うことができるようになり、底の穴から鉄が流れ出る心配がなくなりました。この転炉の形は、100年以上たった今でもほとんど変わっていません。

□展示場所:現代産業の歴史(後方に「川崎製鉄千葉製鉄所1号高炉」)